総会を戦中・戦後一時ジョウカイ(常会)と称した。大字の総会の時期は、春先三月下旬から四月上旬頃である。場所は、十数人もの人が集まっても支障のない大きな家(大抵は、その土地の有力者、ムラ役の家)や小学校、近年は公民館である。内容は、役員の選出、会計決算報告・予算、行事の結果・予定などについての話合いである。道普請は大字地内の主要道路の修復であり、春先行う所が多い。草刈りはコサガリとかコサギリと称し、屋敷から道路にはみ出す木の枝払いや道に生える草刈りで夏に行われる。

鎮守社をはじめとする神社の多くは、もともと大字あるいはブラクごとに祭られたものである。戦後、現在のような氏子組織が確立されるにおよんで、ムラ組織とは別の氏子組織が管理するところとなった。例えば中阿久津の場合、鎮守社は星宮神社であり、他に天満宮が中阿久津で祭る神社としてあった。なお、前述したように、ムラ組織としての中阿久津は現在中東と中西とからなっている。一方、星宮神社と天満宮の氏子組織は中東・中西・中台から編成され、ムラ組織とは別になっている。桑窪では加茂神社が鎮守社である。祭礼は旧暦三月二五日に行ったが、農繁期の平日にあたることが多いので、平成一〇年より新暦の三月第二日曜日に行うようになった。この時に、上・中・下・西の各ブラクより梵天を奉納する習しがある。

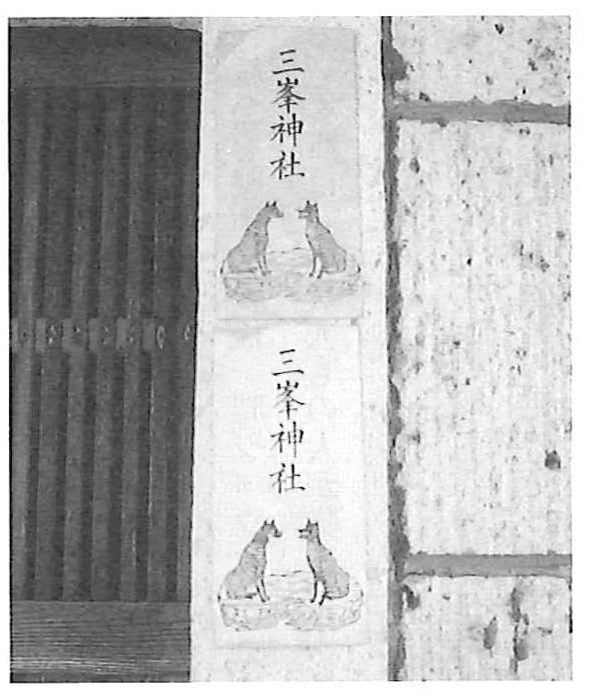

ブラクごとに行う行事・任務には、ブラク総会、ブラクの神社の祭祀などがあり、戦時中は米や乾燥芋・干草などの供出割当て、あるいは酒・砂糖・魚類などの配給は、ブラクごとに行われた。また、子供たちが行うドンドン焼きなどもブラクごとに行われることが多かった。太田の西ブラクでは、二十三夜講(三夜様ともいう)・三峰講・庚申講を、西ブラク全体で行った。また、不動堂を明治中期に祭り、八月二八日と一一月二八日の両日を縁日としている。

高根沢町には天祭を行う所がある。太田では戦前大字全体の行事として行ったが、ブラクの行事とする所も多い。花岡の東下ブラク(坪)では、もと旧暦七月三日・四日・五日の三日間天祭を行い、初日をブッツケ、二日目をナカビ、三日目をブッキリといった(昭和四五年以後八月に行うようになり、現在は一日のみ実施)。若衆が中心となって行われるもので、一日に三回ゴライコウと称して天棚上で神主とオンギョウサマ(御行様)が八百万の神仏に五穀豊穣・風雨順調・村内安全を祈り、これを加勢する意味で天棚のまわりを若い衆がまわる。

一方、班ごとの行事・任務には、班の総会、葬式や結婚式・家の普請などの相互扶助があり、庚申講や十九夜講なども行っている。この他に太田では、花見・新年会・忘年会を実施している班もある。例えば、太田の中ブラクでは、班の新年会を班長宅で行い、その際に役員の交代を行った。昭和四〇年代には、新年会の他に花見も行ったという。

なお、葬式の相互扶助は、葬式後の晩に当家で念仏を唱えることから念仏講中ともいわれた。

図5 三峯講中が受けてきた三峯神社のお札