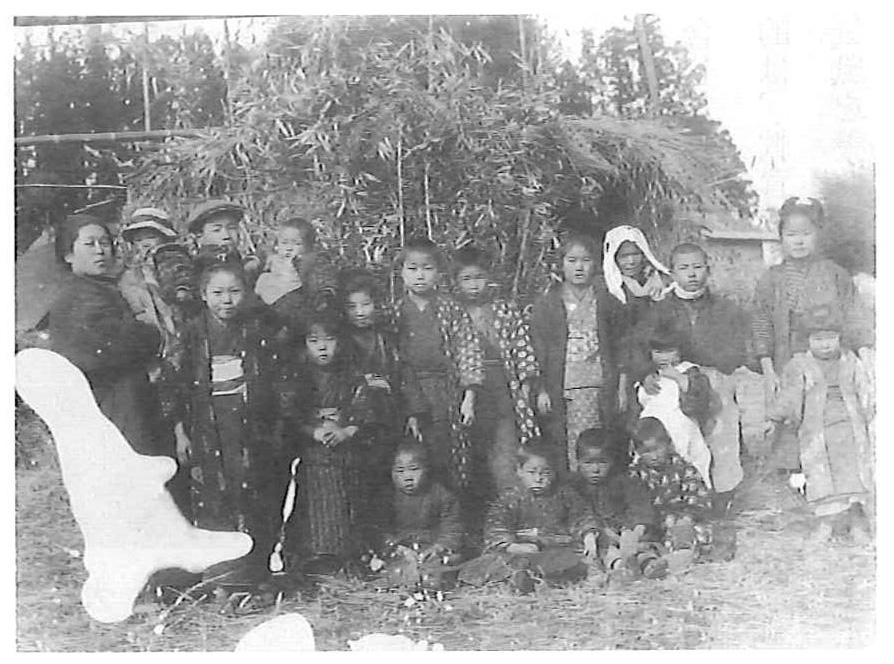

子供たちの仲間は、年中行事の中で重要な役割を果たした。正月一四日のドンドン焼き(トリ焼きともいう)は、子供たちが主役となった。昼間、子供たちは大人の助けを借りて、孟宗竹の骨組の廻りに子供たちが集めてきた正月の松飾りなどを積重ねてトリゴヤ(鳥小屋)を作る。夕方、この鳥小屋の中で煮しめや甘酒などを沸かし、訪れる大人に振舞ったりしたもので、その後鳥小屋を燃やす。

高根沢町では、十五夜、十三夜の晩にボウジボ打ちを行った所が多いが、これも子供たちが主役となった。ボウジボとは稲藁を束ねたもので、これを持って各イエを訪れ、庭先で「大麦あたれ 小麦あたれ 三角畑のソバあたれ」などと唱えながら地面を打つ。終るとお土産に団子や小銭などをもらい受ける。ドンドン焼きはブラク単位、ボウジボ打ちは班単位で行った所が多い。

なお、戦時中より少年団が組織され、戦後は子供会が組織されている。また、最近では、ドンドン焼きを復活する所が多いが、子供会育成会が中心となっている。

図10 正月14日、トリゴヤの前に勢揃いする子供達(大谷 阿久津次大氏提供)