こうした戸主権の相続にあわせて主婦権の相続も行われる。嫁いだばかりは、炊事・洗濯や農作業などにおわれる毎日であるが、夫が家計をまかされるということは同時に嫁に家計をまかせるということでもあり、蔵に姑の許可無しに自由に入ることが出来たり、炊事の際にいちいち姑に米を計ってもらうことなしに飯炊きが出来ることでもある。そして夫が葬式や結婚式などのムラヅキアイに参加すれば、夫について嫁も参加したものでもある。

例えば中阿久津のKSの場合、KSが長男にイエを相続したのは、六〇歳の時だった。当時、中阿久津では水田の基盤整備が行われていたが水田が一新したのを機に、相続を決意したものである。子供たちを集め、土地の権利書を長男に譲り、シンショマワシも譲った。しかし、長男がサラリーマンで時間的な余裕が無いためにムラヅキアイには依然としてKSが参加した。長男にムラヅキアイまで託したのは、基盤整備がすっかり終了した七〇歳の時であったという。

同じ中阿久津のNSの場合は、NSは婿養子でNS夫婦にシンショマワシが譲られたのは、子供が高等学校に入学し教育費がそれまで以上にかかるようになったためである。ムラヅキアイまでまかされるようになったのは、義母が昭和四三年に亡くなり義父が隠居した時である。なお、NSから長男への相続は、NSが重病を患ったのを機にシンショマワシをまかせた。ただし、百姓仕事は、長男がサラリーマンで時間的に余裕がないのでシンショマワシを譲った後もNS夫婦が行っている。

このように農家ではシンショマワシを息子夫婦の子供が学校に通う頃にまかせているが、商家ではもっと遅くなる傾向があった。

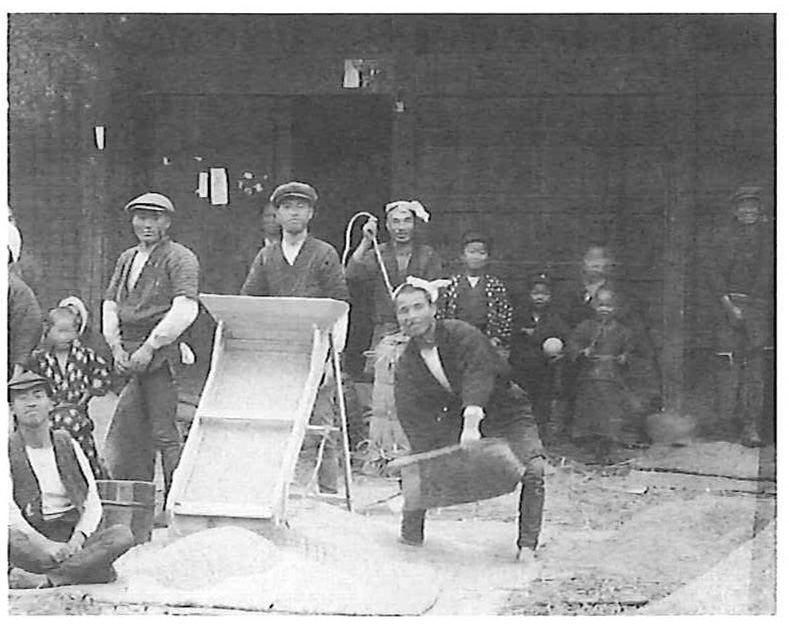

図20 米の調製をするムラの男たち(大谷 阿久津次大氏提供)

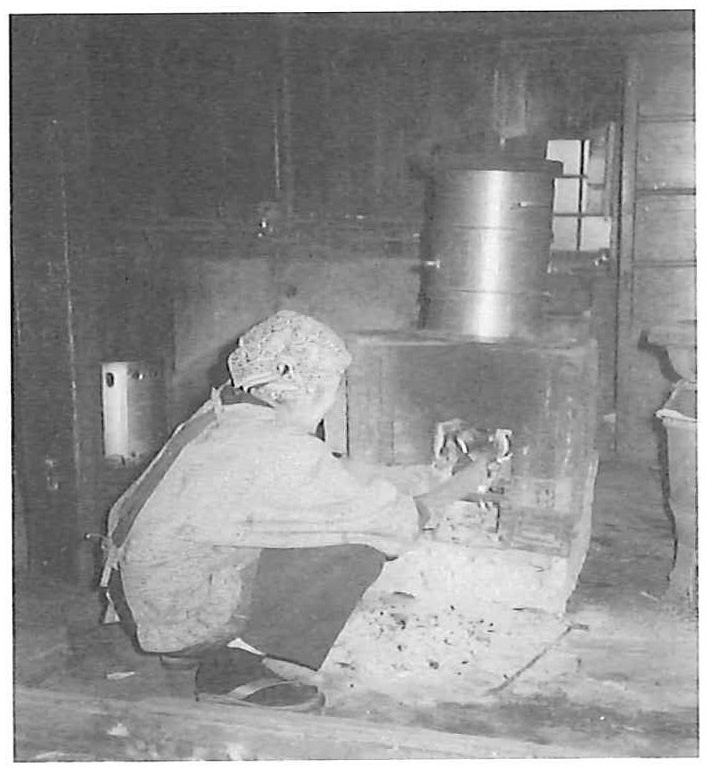

図21 赤飯を蒸す主婦(花岡、昭和51年)