葬式の手伝いは、ブラクあるいは班単位で行われる。こうした相互扶助組織をソウシキグミ(葬式組)あるいは葬式後に念仏を唱えることから、ネンブツコウチュウ(念仏講中)とも称している。葬式の手伝いは夫婦で参加するのが原則である。人が亡くなると当家よりブラク長や班長など葬式組の当番長に連絡があり、連絡を受けた当番長は、組内の各イエにイイツギ(言い継ぎ)で連絡をする。連絡を受けたイエでは、指定された時間に当家に集まりお悔やみを申し上げてから、早速役割分担をして葬式の準備にかかる。

葬式における主な役割は、チョウバ(帳場)、トコトリ(床取り)、ヒキャク(飛脚)、テラヤク(寺役)、役場への連絡役などである。帳場は最も重要な役割であり、会計ならびに葬列の役割および順番を施主とともに決めるなど葬式全般を取り仕切る役である。帳場を引受けることをチョウバをハル(帳場を張る)ともいい、自治会が組織され役員が持ち回りになる以前は、草分けや江戸時代名主を務めたイエなどムラの顔役がなった。

床取りは、トコバン(床番)とも呼ばれ、墓穴掘りと二輪の霊柩車を引っ張る役である。死者を葬る役柄なので、穢れが一番およぶ大変な役柄と認識された。そのために構成員は誰もが平等に引受けるものとされ、妻が妊娠している者を除いて、順まわりにこの任に当った。人数は四人一組とされ、葬式ごとに床取りに当った者の名前が記録され、次に引き継がれた。なお、床取りは、腰に穢れを祓う意味の六尺の長さのサラシを巻く習しがあり、そのためにロクシャクともいわれた。

飛脚は、葬式が出たことを親戚縁者に知らせる役で二人一組になって行う。電話普及以前は直接自転車などに乗って、訪問先まで出かけねばならず、大変な任務であった。訪問先ではキヨメ(清め)と称して、酒・肴を振舞い、また、清め料としてお金を渡した。当家に近い親戚関係ほど清め料が多くなるので、要領のよい者は近い親戚に率先して飛脚に出かけたという。

寺役・役場への連絡役も飛脚と同様、二人一組で出かける習しとなっている。寺役は檀那寺の僧侶への読経や戒名等の依頼であり、役場へは埋葬許可を取得するためである。

親戚縁者への連絡、寺や役場への依頼等が終了すると、全員で葬式に必要な品物の買いだし、および葬具作りに取りかかり、次いで祭壇作り、あるいは親戚縁者から持ちこまれる旗や花輪などの飾付けなどが行われる。葬式当日は、会葬者の受付、葬列への参加、埋葬などにあたり、葬式後は会計決算、祭壇などの片付けとなった。

以上のような男性の相互協力に対して、女性の場合は勝手仕事が中心となる。まず枕団子・枕飯を作り、次いで会葬者へ振舞う料理の準備に取りかかり、親戚の女性とともに死者装束を作り上げる。葬式当日は、会葬者への振舞いやその後片付けで追われる。

こうした組員の手伝いに対し、男性へは葬式後の清めと称して酒・肴を振舞い、女性へは当家の親戚から御礼として葬式の旗や割烹着、サンダル等の品物および金銭が配られた。なお、御礼の品を競うように高額となったことから、昭和三五年頃には新生活運動の一環として、葬式の御礼を廃止しようとの申し合わせが行われたことがある。

では具体的に、上高根沢の吹上における葬式の手伝いについて紹介したい。吹上は四班よりなり、葬式の手伝いは班ごとに行った。葬式ができると当家より両隣に連絡があり、両隣より班長へ、班長から各イエへ言い継ぎで連絡がある。連絡を受けると早速夫婦して当家に集まり、役割が分担された。帳場は二人であり、戦前は計算や文字書きの達者な人がなったが、現在は両隣の者がなる。なお、帳場だけは当家より依頼の挨拶がなされる。その他の飛脚や寺役などは帳場が決め、行き先を指示する。床取りは四名、まわり番で、床取りを行った者を記した帳簿があり当家で保管。土葬が行われていた昭和四〇年頃までは、四名のうち二名が墓穴を掘り、二名が霊柩車を引く役となった。なお、墓穴掘りの二名をタイヤク(大役)ともいった。

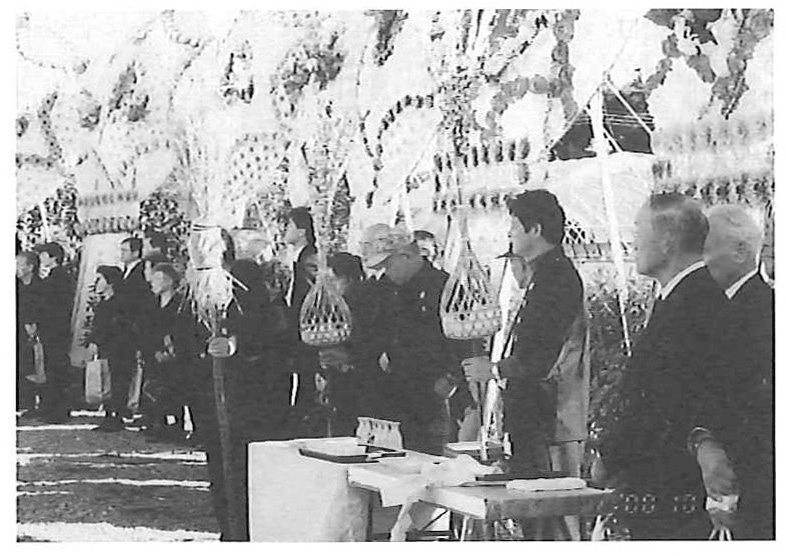

図28 出棺をまつ葬式組の人々(石末)

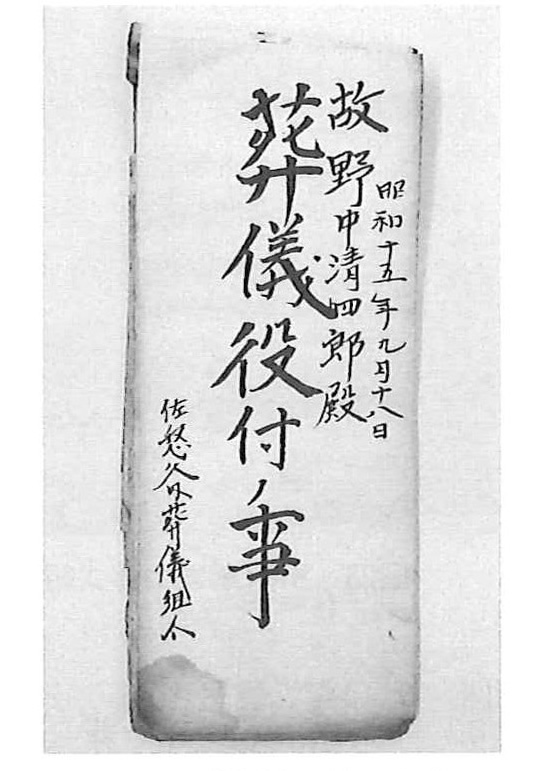

図29 「葬儀役付ノ事」(中阿久津)