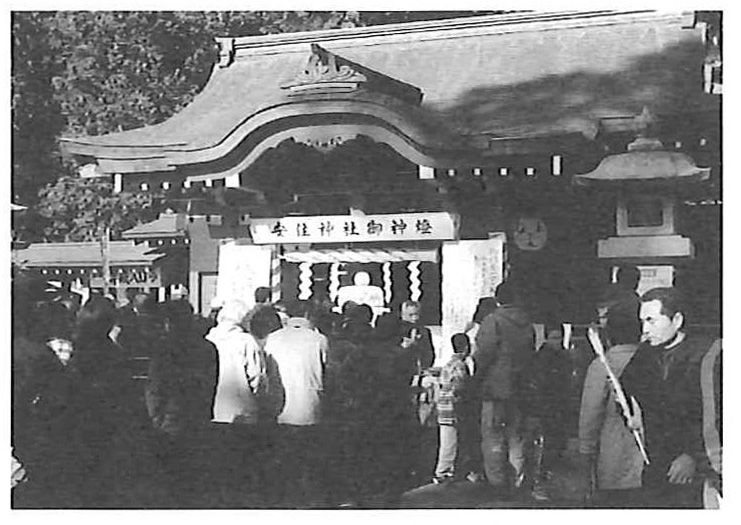

安住神社は上高根沢の鎮守である。正嘉二年(一二五八)に荒井頼母太夫吉明が摂津国住吉大明神を勧請して創建されたと伝えられる。近世には神祇管領長上家を称した京都の吉田家から正一位の神階を授与する宗源宣旨を受けて、正一位安住大明神と称した。本殿・拝殿は、宝暦四年(一七五四)に上高根沢村向戸の阿久津半之助昌保が発願者となって造営したもので、県指定文化財となっている。反り屋根でありながら直線の板葺であるという特徴をもった一間社流造である。所蔵の神鏡に「正嘉二戊午年二月 高根沢胤吉」とあり、高根沢城主の支配がうかがわれる。明治六年に郷社となった。明治九年六月の大祓式では安住神社は郷社として周辺の一九か村を統括して神事を行った(史料編Ⅲ近現代 五〇五頁)。一九か村は、上高根沢・寺渡戸・栗ケ島・桑窪・中柏崎・下柏崎・文挟・飯室・亀梨・太田・伏久・石末・花岡・平田・西高谷・宝積寺・柳林・赤堀新田・上柏崎の各村である。これは現在の高根沢町域に相当する。明治一〇年に郷社の区割りが改正されて村社となった。安住神社宮比講社による太々神楽は神田流の三六座で、明治初年から行われている。

図6 安住神社の初詣で(上高根沢)