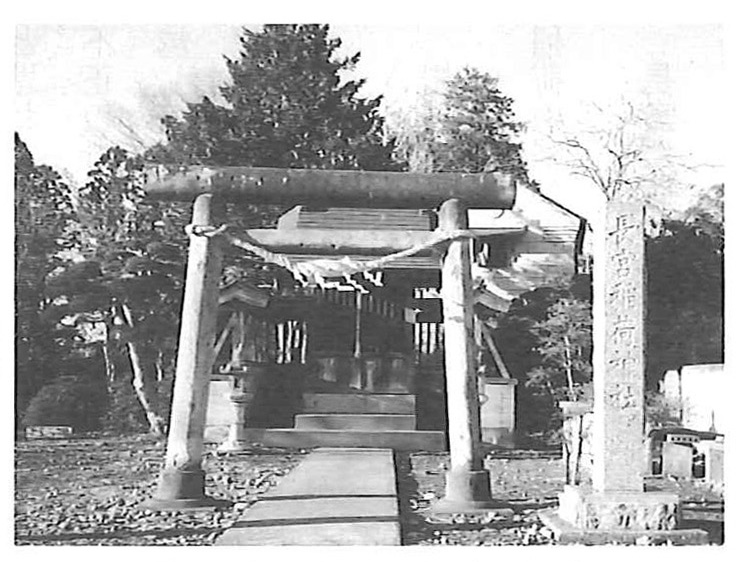

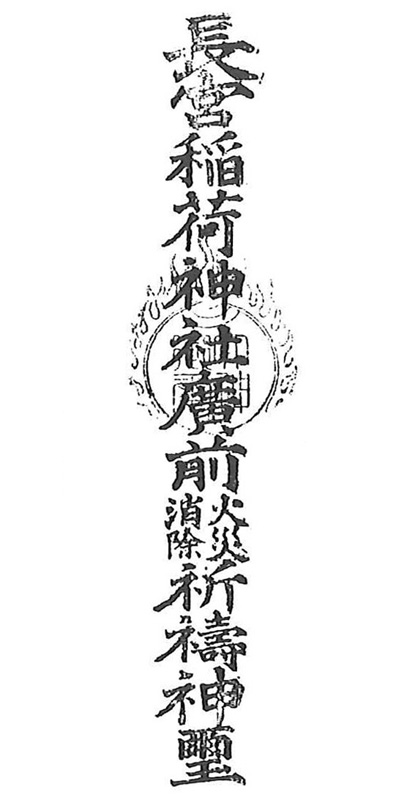

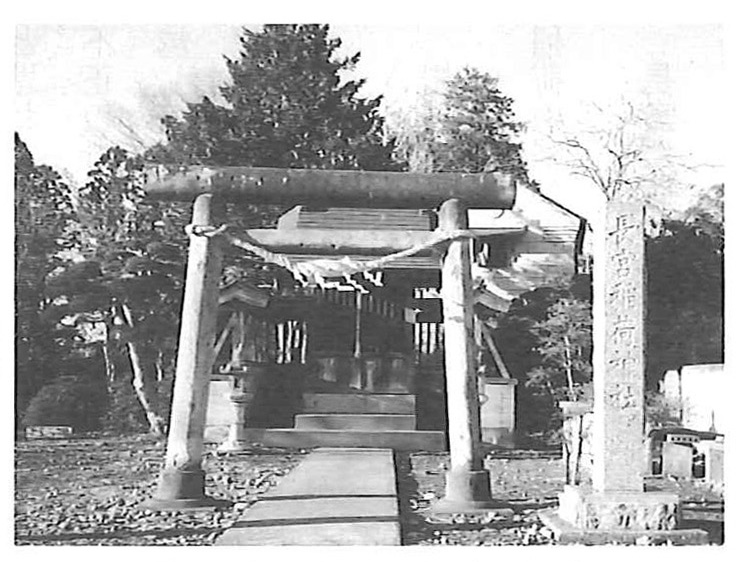

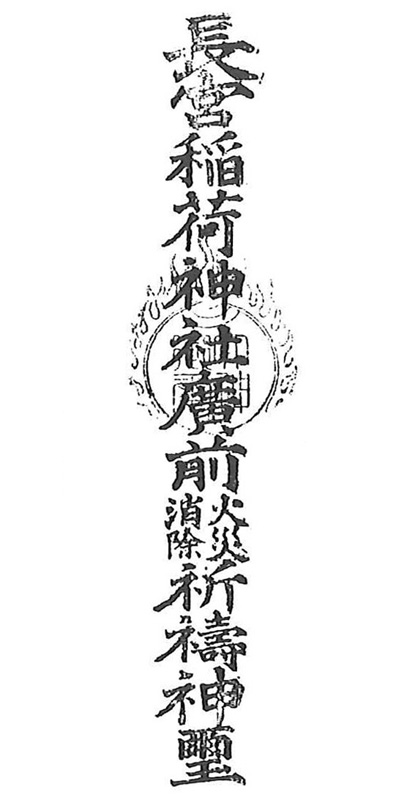

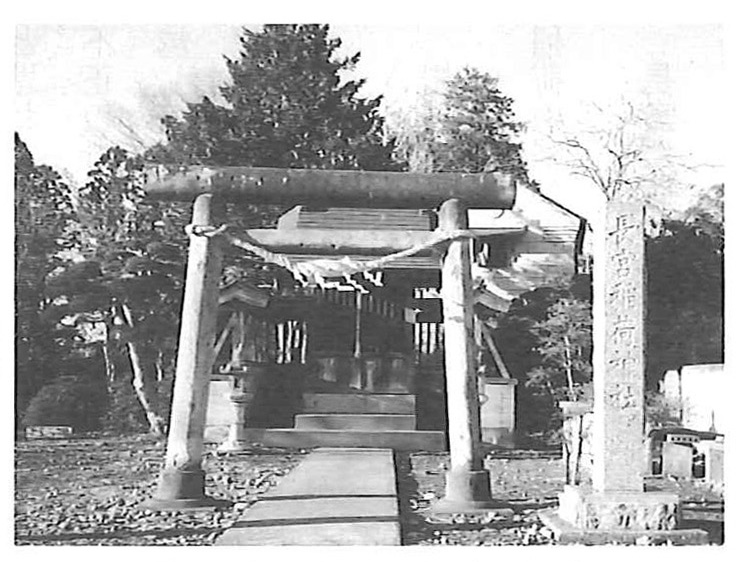

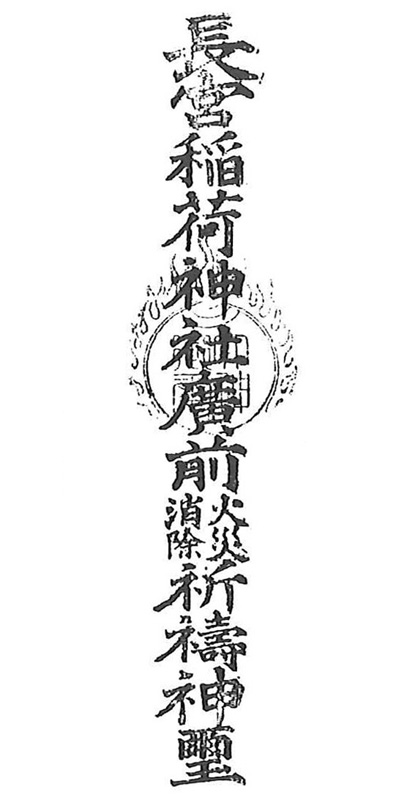

寺渡戸の長宮組には、稲荷神社が祭られている。この地は古くは長宮原と呼ばれた畑地であったが、明治時代中ごろに呉服屋・自転車屋・魚屋・種屋・米屋などの商家が集まって宿を形成した。そうした商家が商売繁盛や火伏せの神として稲荷を祀った。そのため長宮では火事になったことがないといわれる。長宮には防火用水の井戸が三箇所あったが、二の午には、その井戸さらえをした後に、お日待ちをして火伏せの神を祀った。大正時代は「おなつ稲荷」と呼ばれたが、現在では長宮稲荷神社と称している。初午には厄払いの祭りが行われる。太々神楽が演じられ、厄年の人が自分の衣類を包んで神前に供えて厄を払ってもらう。稲荷神社は長宮組の一九戸で祭るが、寺渡戸の周辺の太田・平田・栗ケ島などから参詣者が来て厄払いを受ける。時期が同じ節分の厄除けの行事が初午に結びついたのである。

図21 長宮稲荷神社(寺渡戸)

図22 長宮稲荷神社の火伏せ札