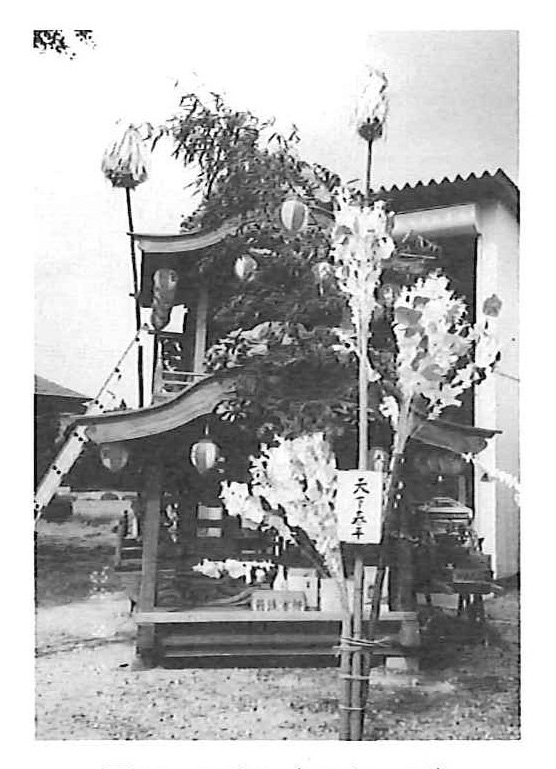

地蔵堂境内の入り口の石碑には、「天祭供養塔 天明八戊申天三月吉日」とあり、天祭のときに天祭供養塔の供養を行う。天棚は天祭屋台ともいい、白木彫刻が施されている。階上の供物台板には、「慶応三歳卯八月 柳原邑 工師 郷間□蔵 □□久作 □□□吉 上野又三郎」「慶応三歳卯八月十五日」とある。行灯は天棚の前に立てられ、「天下泰平・家内安全・風雨順時・五穀豊穣」と書かれる。行灯に飾った飾り花は各戸に分けられ、畑にさして虫除けにする。天棚の後部に二本の梵天を立てる。天祭が終了したら梵天を石末神社に奉納する。

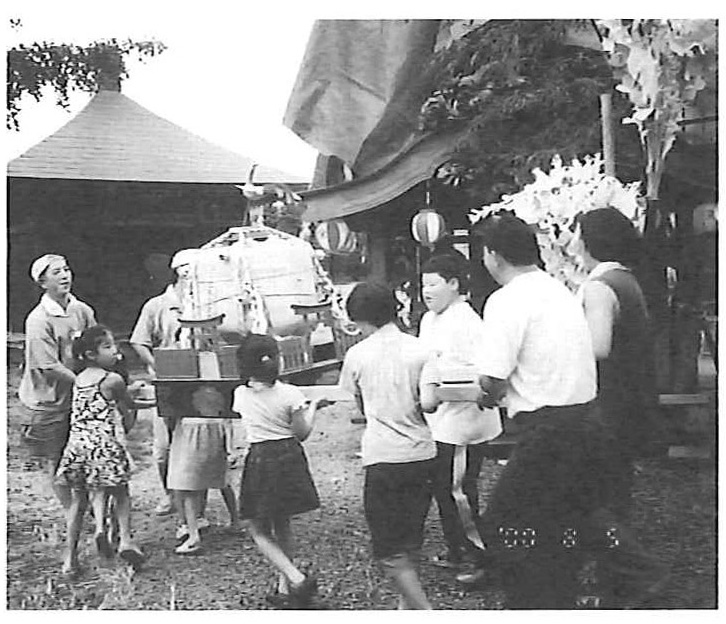

御来迎は、昭和一〇年代までは日の出とともに行い、午前は六時・八時・一〇時・一二時、午後は二時・四時・六時に行った。公民館に近い用水の馬洗場に注連縄を張りみそぎ場としている。なお、平成四年に子供御輿を新調し、天祭とともに御輿の巡行が行われる。子供御輿は、公民館を出発して礎神社や町民広場を巡ってくる。現在では子供が少ないので親が手伝って担ぐことが多い。

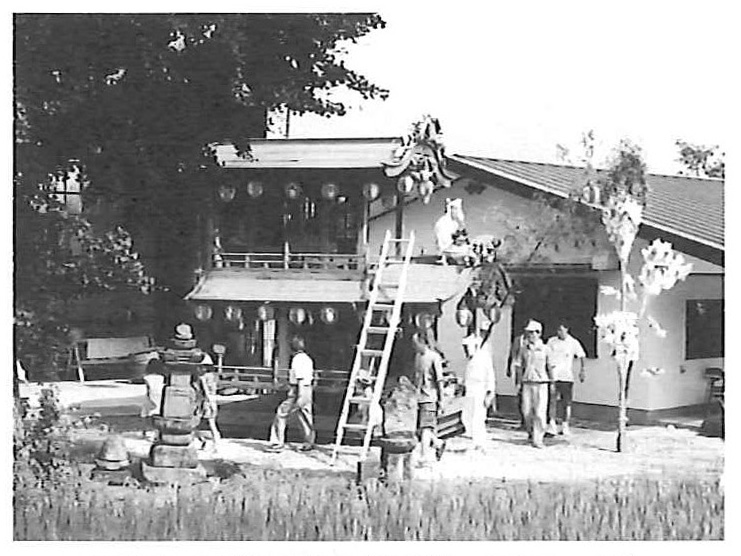

平成一二年の天祭は次のように行われた。八月第一土曜日は、午前八時に天棚を収納庫からころを使って引き出し、梵天や飾り花を飾る。天祭の会場となる原公民館の周囲の道路と川の除草をする。午前一〇時から公民館で世話人が煮物を作る。御行様は白の行衣に宝冠をかぶる。午後二時に天棚の階上に神主・御行様二人・役員三人が上り、お祓いの神事を行う。御行様一人は天棚の階上にいて、もう一人の御行様と神主・役員は天棚から下りて御来迎を行う。御行様の一人が先導して天棚の回りを三周し、みそぎ場に行って水に手をつけて清める。これを三回行う。御来迎の後は清めの飲食を行う。午後四時に子供御輿が石末原を巡る。午後五時に御来迎を行い、その後は子供会のヨーヨー釣りを行う。七時からは花火大会やカラオケ大会を行う。天棚収納庫にカラオケの舞台を設置して行う。八月第一日曜日は、午前八時に御来迎を行う。午前中は老人会が輪投げやペタンクを行う。午後二時に御来迎を行い、天棚を収納庫に収納する。午後三時に公民館でお日待ちを行う。

図66 天棚(石末 原)

図67 天棚を巡る御来迎(石末 原)

図68 天祭夏祭りの子供御輿(石末 原)