①「となえごと」(懺悔文) ②「那智山山開き」(西国巡礼由来)

③「十九夜さま」(十九夜和讃・御詠歌) ④「弘法さま」(四国八十八箇所御詠歌)

⑤「薬師さま」(薬師尊御詠歌) ⑥「お地蔵さま」(子守地蔵御詠歌)

⑦「もりあげ」

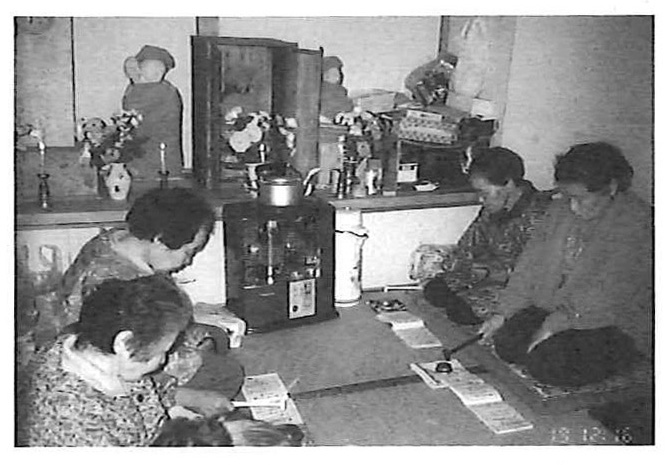

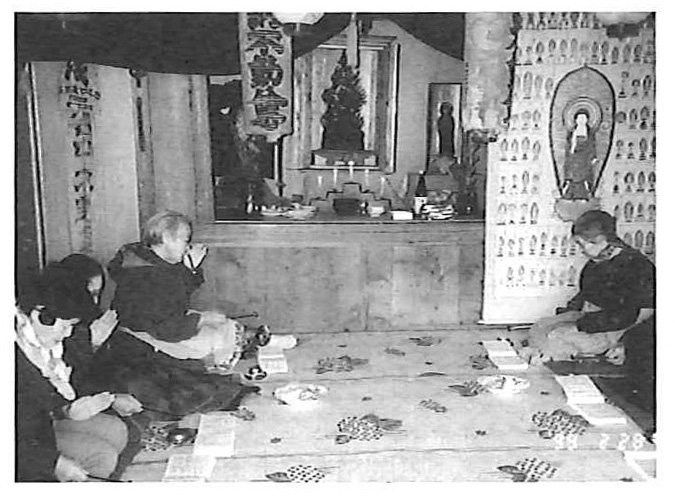

薬師堂内では、右の座と左の座に分かれて座り、和讃や御詠歌の五の句と七の句ごとに、左右で掛け合いにして唱える。

中柏崎の念仏講では毎月の不特定の日の日中に中柏崎公民館で月念仏を行っている。月念仏では、

①不動和讃 ②延生地蔵和讃 ③西国三十三番御詠歌 ④坂東三十三番御詠歌

⑤四国八十八カ所御詠歌 ⑥もりあげ ⑦お茶の功徳

を唱える。特に三月二五日の鳴井様(雷神の縁日)の日は嵐除けを祈願する嵐除け念仏を行い、九月二五日はそのお礼の念仏を行う。中柏崎の念仏講は、中柏崎の区域内の仏堂の縁日には念仏をあげる。すなわち、八月二四日の地蔵堂の縁日、八月二八日の不動堂の縁日、九月一日の阿弥陀堂の縁日には、それぞれの仏堂で念仏を行う。葬式の後は供養念仏を行う。

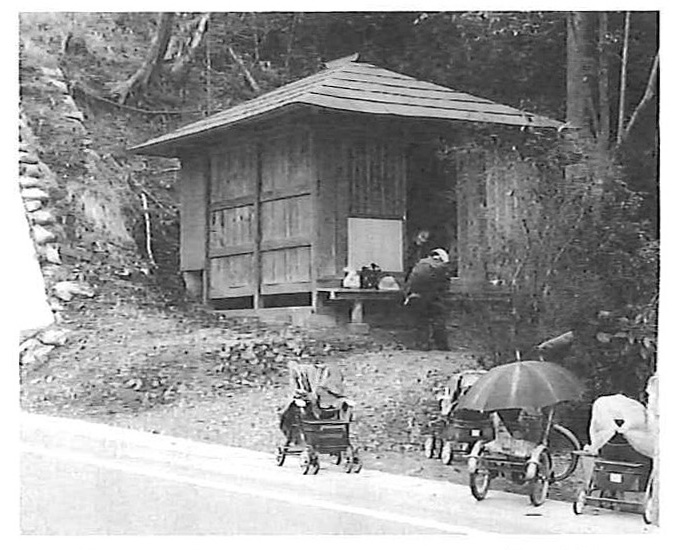

図81 念仏講を行う薬師堂(桑窪)

図82 薬師堂での念仏講(桑窪)

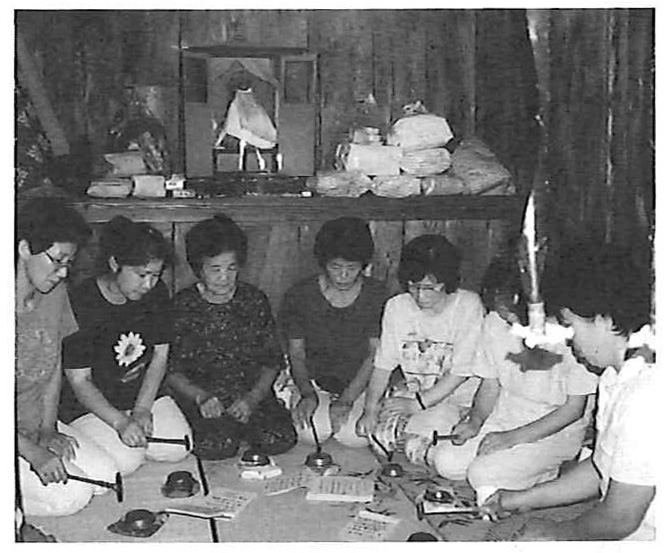

図83 子育て地蔵堂の地蔵講の念仏(中柏崎)

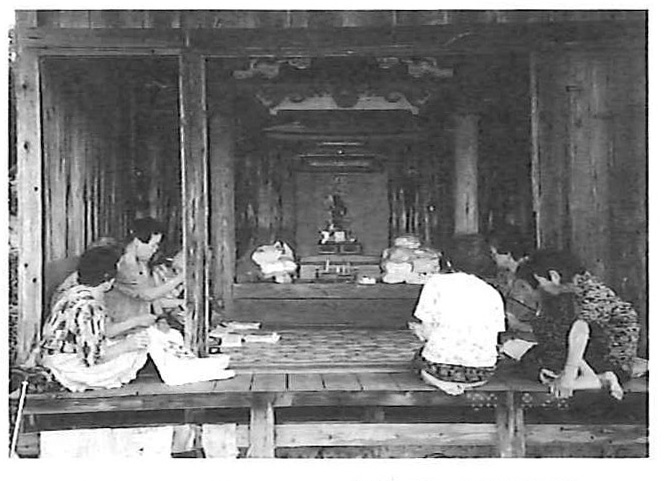

図84 不動堂での念仏講(中柏崎)

図85 不動堂での念仏講(太田)

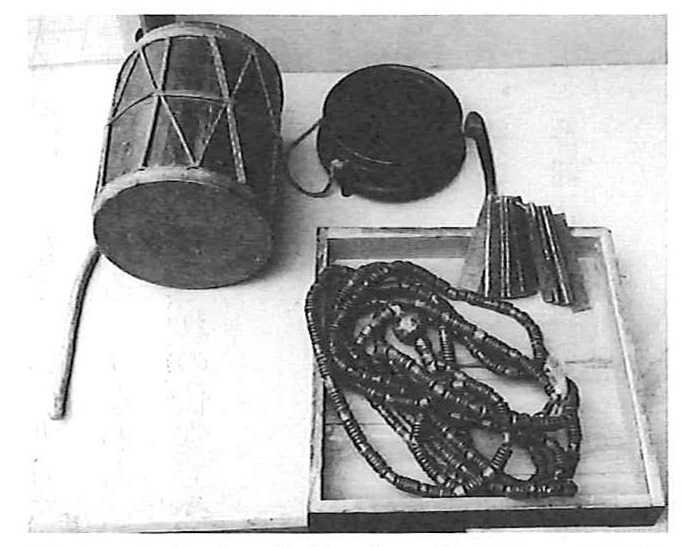

図86 念仏講の太鼓・鉦・数え札・大数珠(亀梨)