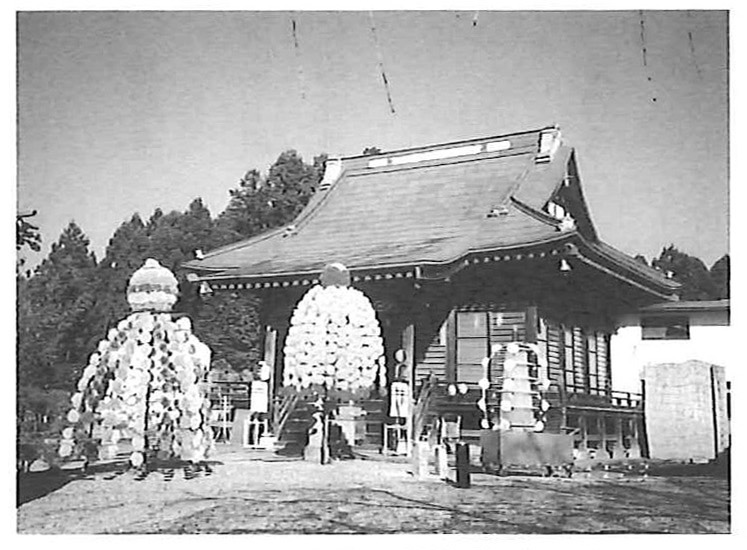

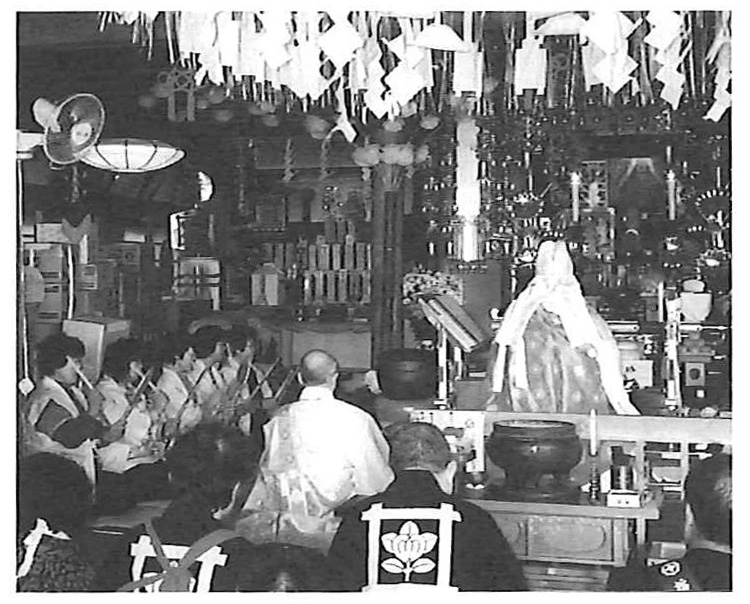

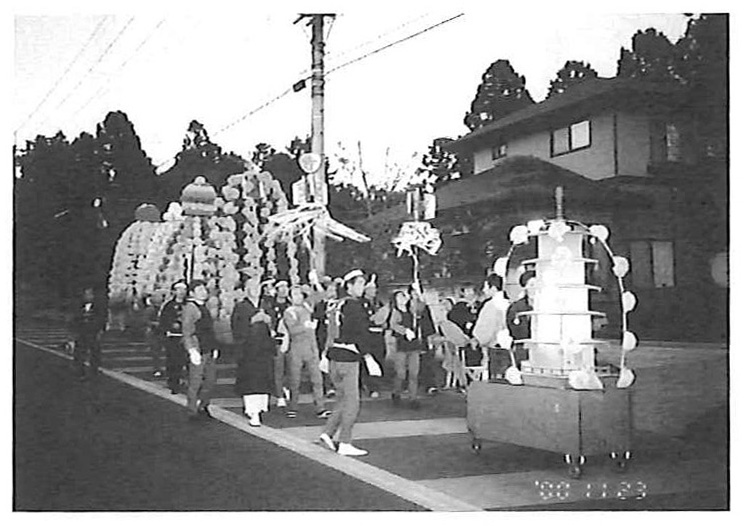

妙福寺の万灯行列では、五重の塔に明かりを灯して移動させる。他に、大黒天・宝船・五重の塔などの趣向をこらした作り物を加えてお練り行列とする。万灯行列は台新田の南端から北端までの沿道を行き、かけ声をかけて、まといを振りながら練り歩く。行列は通りの沿道をかけ声とともにゆっくりと歩き、家々に入っての門づけはおこなわない。日蓮聖人の命日に桜の花が咲いたので、花万灯を飾るのだといわれる。檀家が地区ごとに万灯を作って担いで来て寺に奉納した。檀家は台新田・飯室・南那須・太田・大用地などにある。万灯の木枠の周囲に藁を巻き、竹で柳のように作った花をつける。木枠の中心に藁束をつけ、頂点の花をつける。まといは火消しまといで、魔除け厄除けになる。

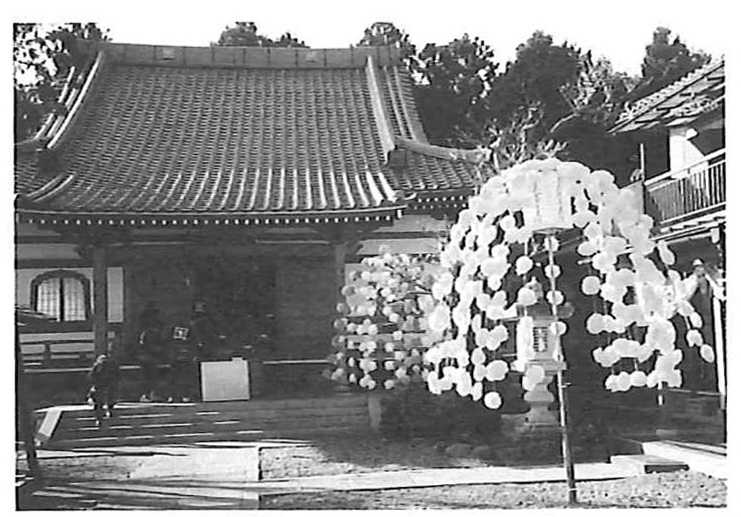

妙顕寺の万灯行列では、日蓮聖人の生涯のいくつかの場面を灯籠に描いてその周りに花を垂らして万灯とし、それを動力三輪車に飾って移動させる。妙顕寺の住職と檀家の人々は、まといと万灯を持って、台新田の南端から北端へ、家並みの順に家々を訪れ、門口で厄払いの門付けを行う。かけ声をかけ、うちわ太鼓をたたいて、まといを振ることによって魔を払うのだという。うちわ太鼓では、歩くときは「タタタン、タタタン、タタタンタン」、門付けのときは、「タタンタ、タンタンタン」のリズムを演奏する。門付け終わりのときは、うちわ太鼓で「妙顕囃子」を演奏する。

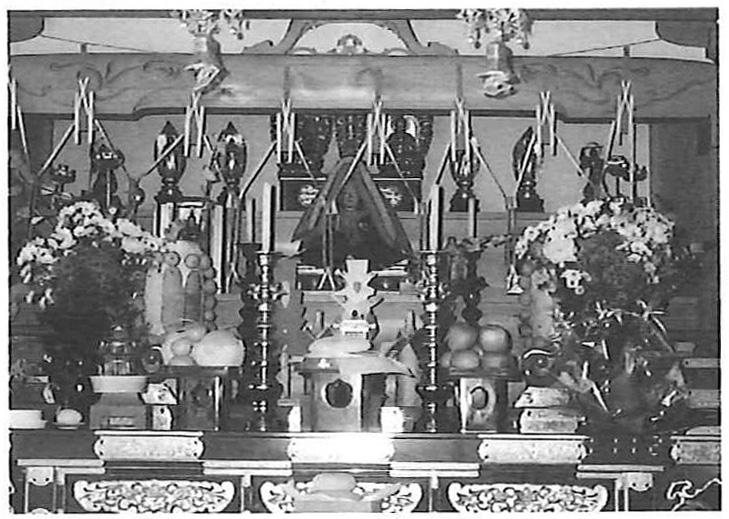

図97 万灯を飾る妙福寺(亀梨)

図98 妙福寺のお会式法要(亀梨)

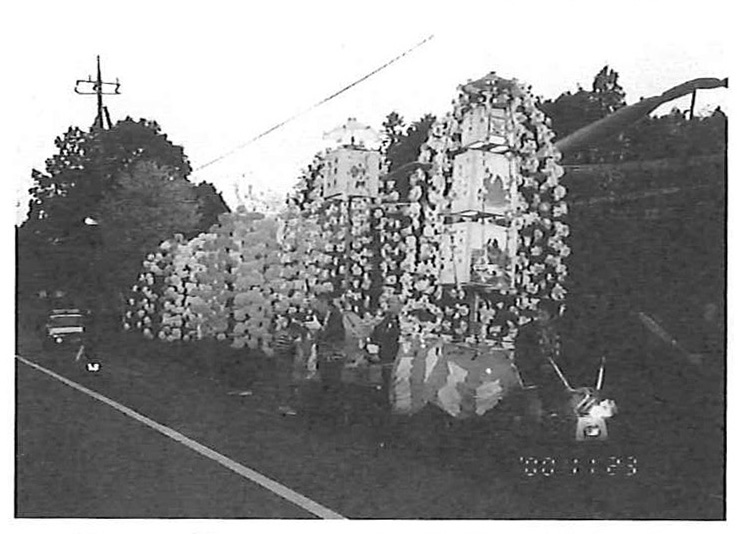

図99 妙福寺の万灯のお練り(亀梨)

図100 万灯を飾る妙顕寺(上柏崎)

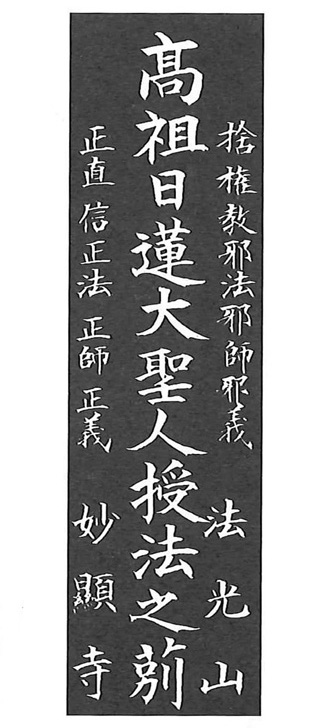

図101 妙顕寺の祖師(日蓮聖人)像(上柏崎)

図102 妙顕寺の厄払いの門付け(上柏崎)

図103 妙顕寺の万灯のお練り(上柏崎)

図104 妙顕寺のお会式のお札

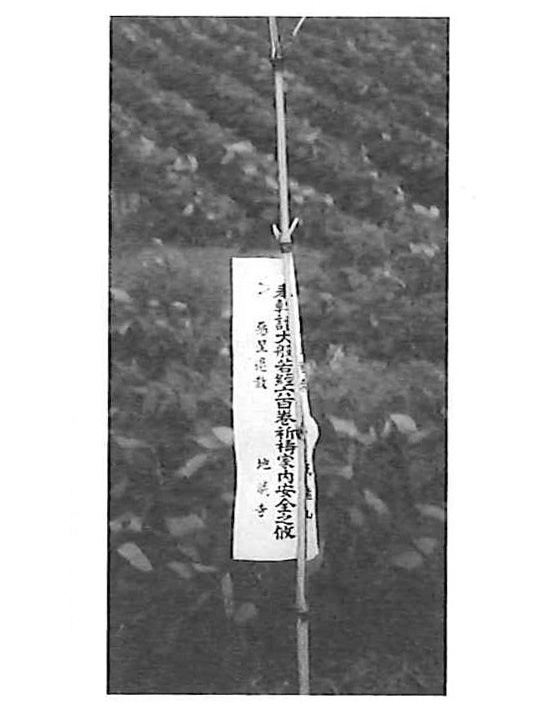

図105 畑に立てられた大般若祈祷の札(花岡)