ところで、初午は稲荷社の祭りである。水ぬるむ旧暦の初午の頃は、稲作を中心とした農作業開始の時期であり、作神でもある稲荷神に豊作を祈願したのである。この日は篠竹に「正一位稲荷 ○○氏」などと墨書した五色の旗を結びつけたものと、シモツカレ・赤飯の入ったワラツト(藁つと)とを持参し、屋敷内に祭ってある稲荷社にお参りする。五色の旗は、稲荷社前の地面に突き立て、藁つとと稲荷社に供える。

シモツカレは、家によって材料・作り方が微妙に異なるが、節分の残り豆、大根、塩引き鮭の頭、酒粕、人参、油揚げは、ほぼどこの家でも共通する材料である。このシモツカレに関して、高根沢町をはじめ広い地域で「初午前には作ってはならない」とか、「二の午に作る場合は初午のシモツカレを少し残しておきそれを種とするものだ」、あるいは「シモツカレを七軒食べ歩くと病気にならない」などといった俗言が聞かれる。

旧暦初午の頃は、作物の端境期であり、新鮮な野菜の入手が困難となる。前述したようにシモツカレは、残り物を利用した食べ物である。こうした時期、大切な稲荷社の祭りといえども、残り物を利用した食べ物しか作れなかった。神様に供える食べ物は、普段は食べることのできない手間暇かけて作ったもので、カワリモノともいう。初午以外の日に作ることを忌むことは、裏を返せばカワリモノということになる。初午という特定の日と結びつけたシモツカレは、神様へ供えるための食べ物としてふさわしい、まさにカワリモノであった。

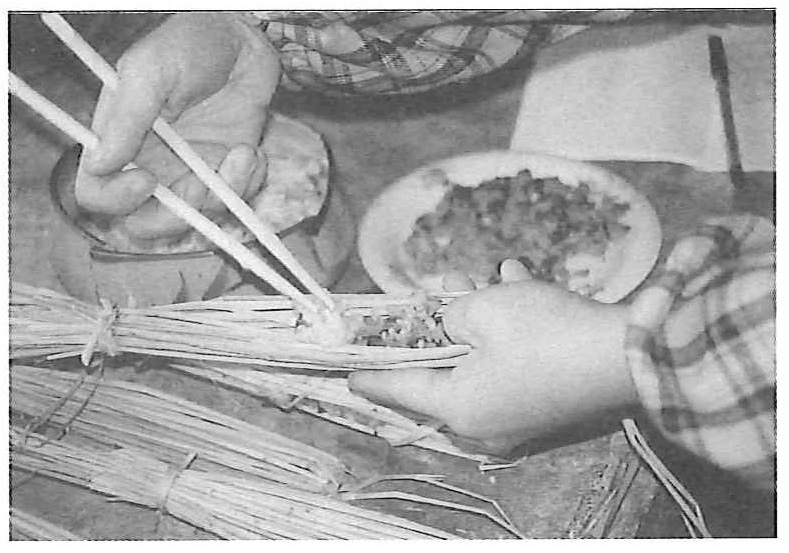

図15 ワラツトに赤飯・シモツカレを盛りつける(中阿久津)

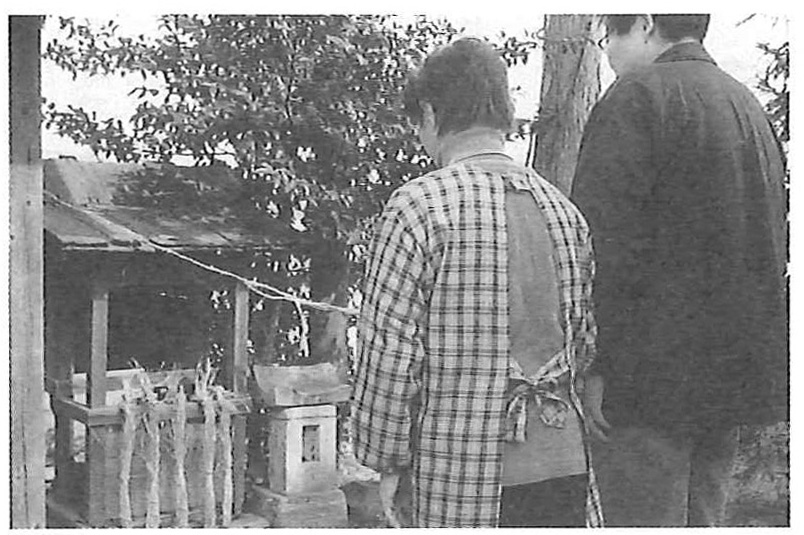

図16 豊年を祈って稲荷社参り(中阿久津)