前日の四日の宵節句に、屋根の軒先に魔除けとして菖蒲やヨモギを刺す。五日はカシワマンジュウ(柏饅頭・柏餅ともいう)を作り、夜は菖蒲湯をわかして入る。この菖蒲湯に入ると病気にならないといわれ、特に女性は入るものだとされた。また、入浴の際に女性は菖蒲を頭に巻くと脳やみをしないともいわれる。

桃の節句と同じく嫁は実家に里帰りを許され、赤ん坊を背負い鯉幟などの返礼として柏饅頭を重箱に入れて持参した。

ところで、桃の節句も端午の節句も、節句という言葉は、もともと中国の五節句(人日・一月七日、上巳・三月三日、端午・五月五日、七夕・七月七日、重陽・九月九日)を導入したものである。しかしわが国にあっては、旧暦三月三日は苗代しめ、旧暦五月五日は田植えの頃にあたり、農作業に従事する農民の間では田の神の祭りの時でもあった。本来、桃の節句も端午の節句も農民の間では女性の祭りであった。それが桃の節句にはケガレを祓うために人形が用いられ、やがてひな人形となり、そこから女児の成長を祈る祭りと変容し、一方、端午の節句には菖蒲を飾ることからこれが尚武に通じ男児の成長を祈る祭りとなったといわれる。

昭和三〇年代頃より高根沢町でもこうした節句を新暦で行うようになった。そのために草餅の材料となるヨモギも柏饅頭の材料となる柏の葉も、その時期にはまだ十分に成長せず用いることができず、草餅も柏饅頭も自家で作ることが少なくなった。

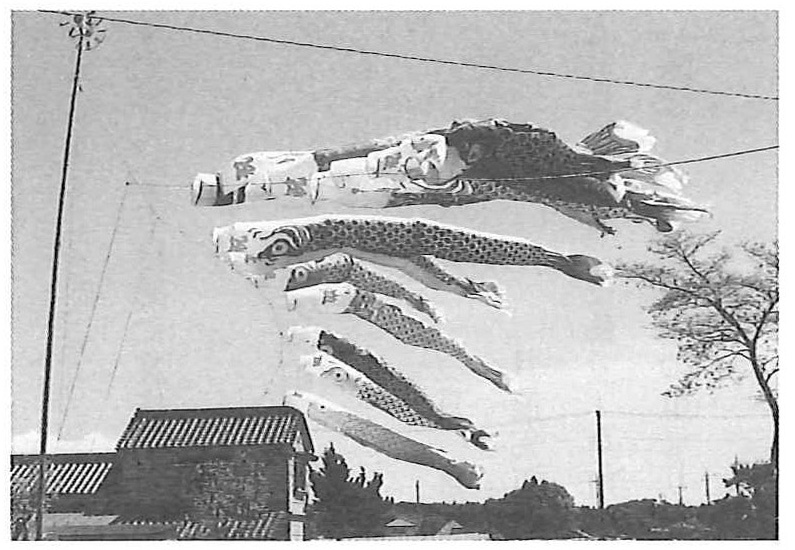

図17 風を受けて泳ぐ鯉幟(花岡)