『郷土教育資料』には、「秋九月の初め(実は八月末)二百十日の厄日を避けんために、天神地祇の御加護を乞うて祭るもの。天祭といわれ各地に行はるれど、大字石末大聖寺に於けるもの及び原の天祭最も名高し。中にも石末原にはその祭りのやぐらに牡丹に唐獅子、葡萄に栗鼠の彫刻ありてその祭りも特に賑はふものである。三晝三夜打ちつゞくる太鼓の音雄々しくも勇まし。」という記述がある。

また、『高根沢町郷土誌』にも同じような内容の紹介文が記されていて、それには「笹原や赤堀等でも一〇数年前まで行われていた。祭りの宵は特に賑う。二夜三日打ちつくる太鼓の音近郷に響きて人を呼ぶ。」とあり、天祭が戦後になって消滅し、祭りの時間が短縮される等の変更があったことが読み取れる。ここで注目されるのは、「太鼓の音雄々しくも勇まし」「太鼓の音近郷に響きて人を呼ぶ」である。祭りの期間中は太鼓を大きく打ち鳴らし続けて村人を祭りに誘った。

現在、高根沢町には、花岡東下坪・中阿久津東・石末宿・石末原の四地区で天祭が行われている。このうちの花岡東下坪と中阿久津東の二つの「天祭棚および行事」は、民俗資料として昭和四八年一〇月に高根沢町民俗有形文化財の指定を受けた。

高根沢町内ではその他に、大谷・桑窪・中柏崎・太田・宝積寺等々の各地区にも天棚があったことが地元の古老の話し等でわかる。一部では、天棚を屋台に改修して用いているところもあるが、戦後になり天祭を行わなくなるとともに、天棚も朽ち果てるにまかされてしまったところもあった。

今も天祭を続けている花岡東下坪・中阿久津東・石末宿・石末原の四地区には、天棚を二階建ての状態ですっぽりと格納できる収蔵庫があり、祭りにはその収蔵庫から天棚を引き出し、祭りが終ればそのまま引き入れるだけである。以前は天棚蔵から部品を取り出して組み立て、また終るとすべて解体して収納する。その準備や後片付けはそれぞれ一日がかりの大変な仕事であった。

なお、高根沢町内では、祭り屋台を所有する各地区でも、この天棚収蔵庫と同じような屋台収蔵庫があり、屋台も組み立てられたままの状態で格納され、準備や整理の手間を省くことにより、祭りの日時も短縮され参加し易くなった。

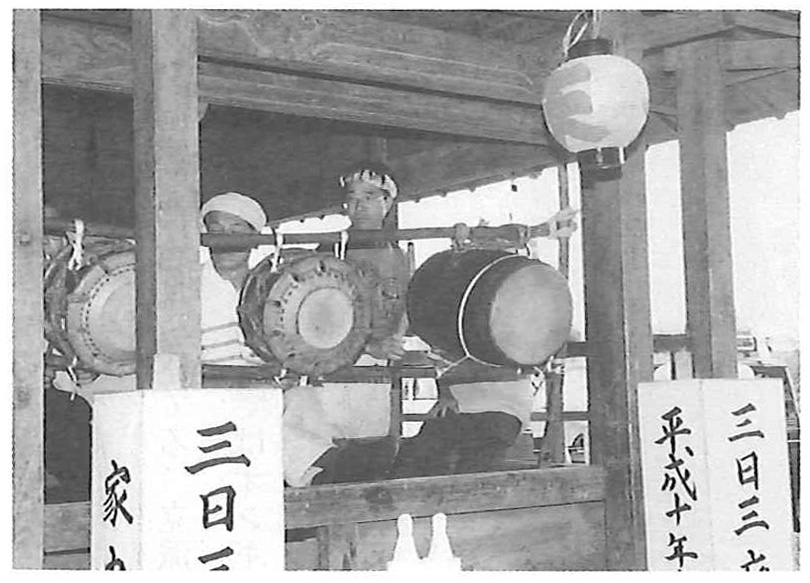

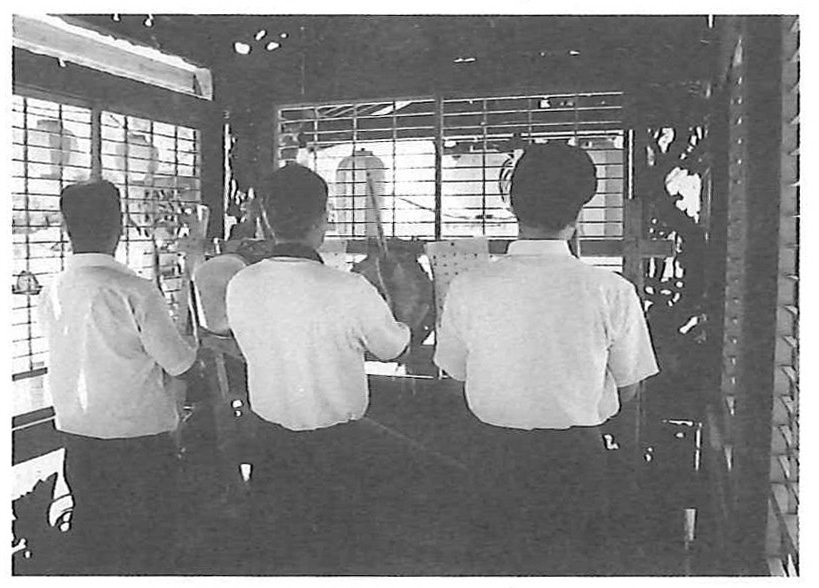

天祭は、太陽を主神とする天の神、日天・月天・十二天に、風雨順調と五穀豊穣を祈る行事で、天棚と呼ばれる二階建ての建物を建てる。立派な彫刻や漆が塗られた豪華な造りは祭り屋台と同じようである。一階はお囃子を演奏する場で、二階ではオンギョウサマ(御行様)と呼ばれる行人が祈願を行う場である。

この天棚のまわりを、御行様を先頭にゴライコウ(御来迎)と唱えながら多くの人達が回る。この時に天祭囃子が演奏されるのである。

図26 花岡東下の天祭お囃子(花岡 白鳥神社)

図27 中阿久津東の天祭お囃子(中阿久津 天満宮)