演目は、妙顕囃子・大黒囃子・一本調子の三曲があり、妙顕囃子は道中囃子で道行・流しともいわれる行列をする時に演奏される。この曲名は自分達の寺の名をつけるもので妙顕寺では妙顕囃子、妙唱寺ならば妙唱囃子とよばれる。

大黒囃子は門付けといって檀家の家をそれぞれ尋ね回る時に、その家からご祝儀をいただく。その返礼の囃子曲で、例えば「○○○○様より清酒○本のご芳志をいただきました。ご当家のご繁栄を祈って大黒囃子ーッ。」と音頭取りが口上を述べてからこの曲を演奏する。主に商店の場合に多く演じられる。

一本調子はテンポが速く、抑揚が少ない強い調子の曲である。この曲も大黒囃子同様に門付けの時にいただくご祝儀へのお礼の曲であるが、一本調子の曲は相手が一般の家の時に演奏され、大黒囃子と同じように音頭取りが口上を述べた後で演奏される曲である。

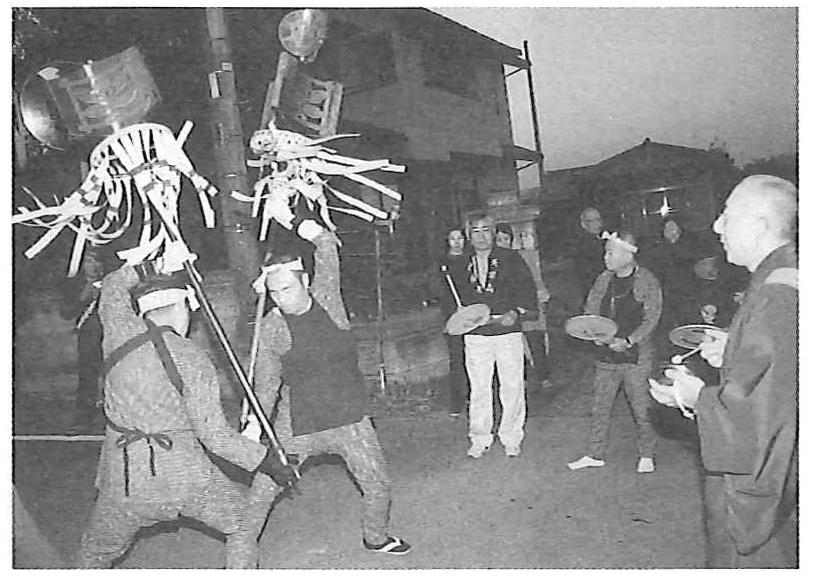

楽器は、うちわ太鼓・柄太鼓(胴付き太鼓)・笛・鉦があり数に制限はない。さらに江戸時代に火消組のしるしであったマトイ(纏)が振られて気勢をあげる。

図33 妙福寺の纏練供養行列(亀梨)