地元ではこの芝居上演用の舞台を組み立てる諸道具を所有していた。祭りの一週間前から村人総出で舞台造りが始められる。材料のワラやタケを持ち寄り、神社の庭に舞台を組み上げる。当時使用した回り舞台用の回転ジャッキや幕・背景の絵襖等々の一部が今も地元の公民館に残されている。

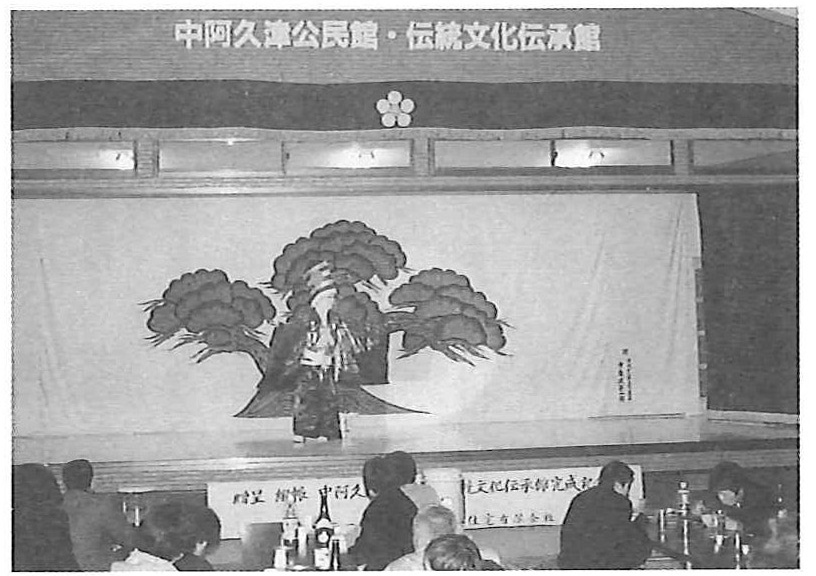

昭和三二年に地区の公民館が神社のすぐ近くに建設された。芝居上演がしやすいように機能的な配慮が施されたものであった。さらに平成一二年三月には公民館が再建築された。その新しい公民館は地域文化の伝承施設として、以前のものよりも舞台や見物席も充実したものとなった。今後の更なる活用に供せられるような設計で、地区のコミュニティセンターとしての、文字通りムラ起しの中核的な存在として誕生したのである。

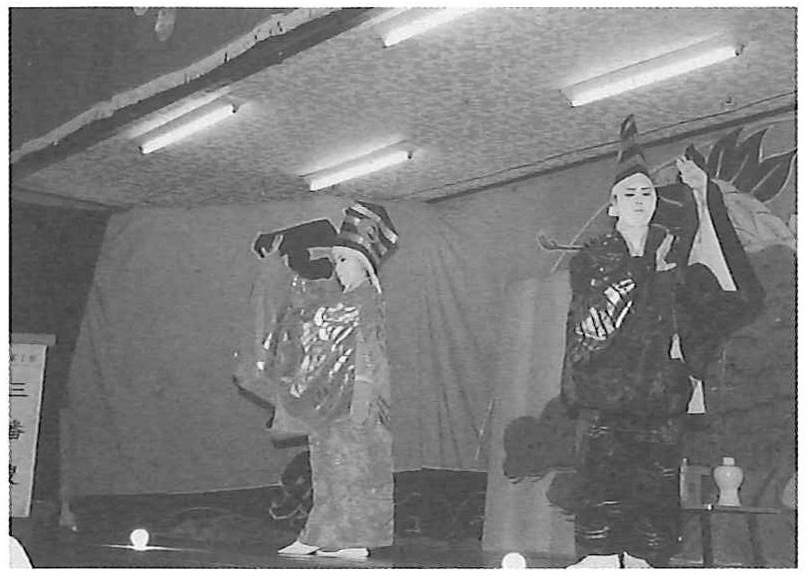

図34 天満宮の奉納芝居(中阿久津)

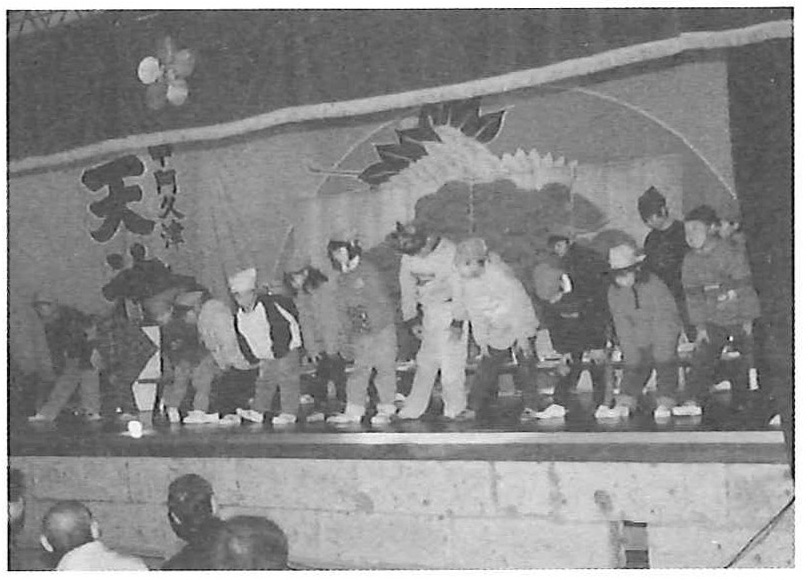

図35 子供会の劇による天満宮奉納芝居(中阿久津)

図36 新装された伝統文化伝承館(中阿久津)