常には伏久地区内の専用の蔵に入れて保管していたが、初秋の一日に年一度虫干しを行い、良好な保存状態を保った。この日のことを「虫干しのお日待ち」といい、舞台連の仲間が揃って名物のドジョウ鍋を囲み会食するのが習わしであった。やがて時流とともに娯楽の内容も変化して舞台連の役割も終った。解散時にそれまで所有してきた舞台用具と人形頭を会員の仲間うちで平等に分配し、蔵も取り壊されて、長い伝統を誇った伏久の舞台連も名実ともにその幕を閉じた。

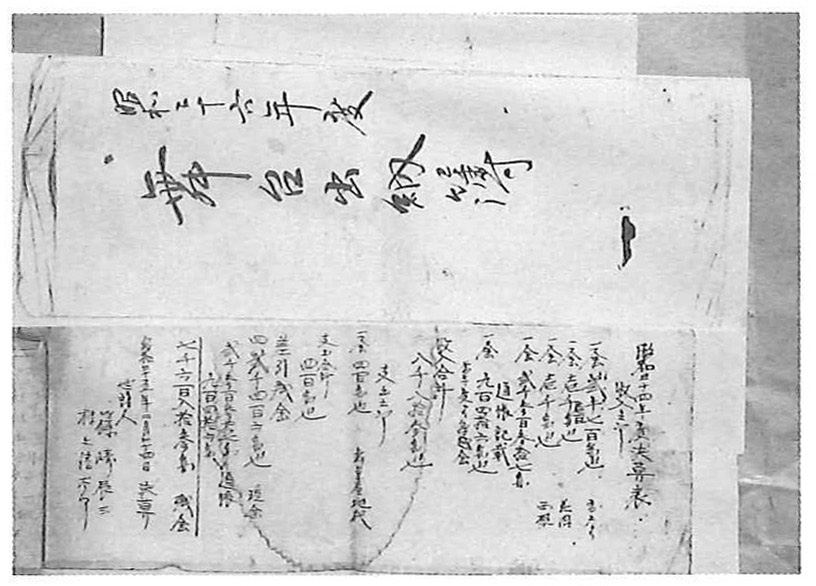

伏久の元舞台連の関係者宅に、昭和二六年度から昭和三五年度までの『舞台出納簿』が残されている。伏久舞台連の最晩期の史料であるが、その中に「一金 壱阡円也 煙草組合舞台貸金」「一金 壱阡五百八拾円也 虫干日接待」(昭和二八年度)等の収入・支出の項目が読み取ることができる。前年度の昭和二七年には、「一金 壹萬七阡貮百五拾円也 舞台貸与損料」とある。この時期の貸出先には外に谷中・金井・栗ヶ島・赤堀等々の地名が記されていて貸出先もわかる。

図38 『舞台出納簿』(伏久)