種姫は芳志戸の般若寺に尼僧として住んでいたので、地域の人々は比丘寺と呼んでいた。比丘寺は鬱蒼とした杉林に囲まれていて、昼でも暗く、天狗が住んでいるとも言われていた。また、尼僧しか住んでいないので、男子禁制であったが、体の不自由な年老いた男が寺男として尼僧たちの世話をしていた。

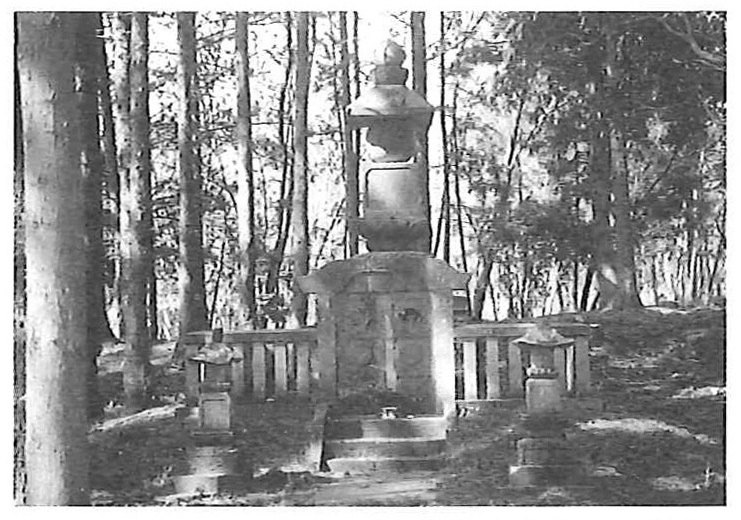

種姫がこの寺に住んで数年後、らい病の身であった姫は静かに息を引き取り、石塔が建てられた。さらに数十年が過ぎた明治三五年、ふとした火の不始末で本堂、仁王門、鐘楼、庫裏などが悉く焼け落ちてしまった。火事の最中、寺を守っていた三人目の寺男は、無我夢中で種姫の位牌を持ち出し安全な場所に置くと、再び身を翻して燃え盛る炎の中に飛び込んでいった。

(『高根沢町の伝説集』)

芳賀町企画課発行の『ふるさとこぼれ話』によれば、種姫は徳川八代将軍吉宗の子宗武の娘で、先祖供養のために般若寺に住んだとある。芳志戸にも、らい病になった種姫が般若寺に住んでいて、三三歳でその一生を終え墓を建てたが、その墓は白い蛇が守っているのだという伝説が残っている。

高貴な生まれではあっても、予測を超えるような生き方をすると、そこに運命の糸を操る不思議な力が働いていると人々は考え、伝説を育ててゆく場を見いだす。不思議な力に操られて悲劇の一生を終える伝承は「貴種流離譚」と学問的には呼ばれているが、貴人の不思議な運命に耳をそばだてている庶民の心には、平凡というこの日常を生き抜くにはどれだけ非凡な努力が必要であるかという人生の知恵も響いていたことであろう。

図11 徳川家ゆかりの姫の薄幸を伝える五輪塔(芳賀町芳志戸)