大塚啓三郎は茂木町(もてぎまち)に生まれましたが,後に益子に住むことになりました啓三郎は少年のころ笠間(かさま)で通っていた寺子屋の住しょくが焼(や)き物にくわしかったので,焼き物づくりを習って覚(おぼ)えました。

益子にうつった啓三郎は町内で焼き物の材料(ざいりょう)としてふさわしいねん土を見つけました。そして,燃料(ねんりょう)によいアカマツがたくさんあることに目をつけ益子で焼(や)き物をつくり始める決心をしました。

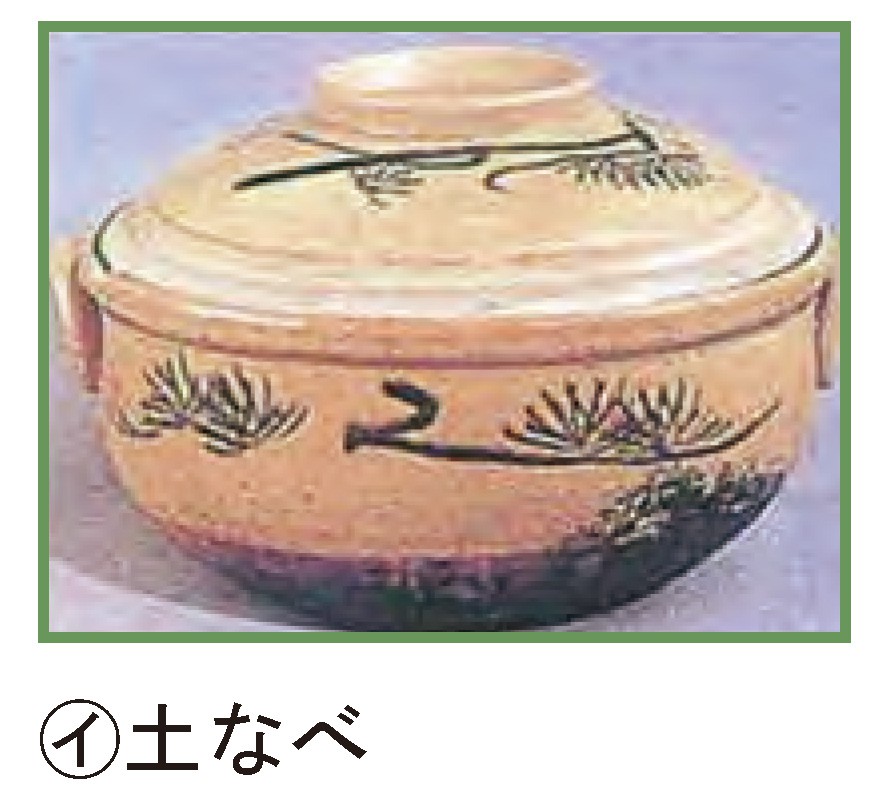

約(やく)160年前,啓三郎は黒羽藩(くろばねはん)のゆるしをえて,かまをきずいてとう器(き)を焼き始めました。当時は,かた口,土びん,土なべ,土かま,すりばちなどの台所用品や日用品がつくられました。これが,益子焼の始まりです。

- 〇寺子屋

- 江戸(えど)時代に読み書きなどを子どもたちに教えた場所。