五世紀末から六世紀前半にかけて、南の塚口古墳群で大型古墳の築造が終わろうとしていたころ、北の長尾山系の南麓では、新しい型の古墳がつくられはじめた。六世紀を通じて盛んにつくられ、七世紀にも及んだ、この新しい型の古墳とは、どのような構造と性格をもつものであったのだろうか。

いまも参詣人でにぎわう中山寺境内の一隅に、酒造り唄(さかづくりうた)にもうたいこまれ、人びとに「中山さんの石のからと(唐櫃)」の名で古くから親しまれてきた石むろがある。近づくと、両側に石垣を積んだ通路の奥に山裾(すそ)を掘り込んでつくられたかのような石むろである。石むろは、天井に巨石を架けわたし、まわりの壁も石をつみあげて築いている。石むろの内側には、中央奥寄りに、大きな石櫃(いしびつ)がある。これは、西国三十三カ所の信仰に因み、閻魔(えんま)王の宝印をおさめた櫃とも伝えている。

実は、これが家形石棺であり、石むろは横穴式石室といわれるものである。元来は石室全体が盛土におおわれ、独立した墳丘の形をなしていた古墳であった。

また、おなじ境内には、参道のかたわらに「安産の手水鉢(ちょうずばち)」とよばれている石槽(いしぶね)がある。これも舟形(ふながた)石棺の身部である。この「手水鉢」がはたしていつどこから掘り出されたのか、いまはまったくわからない。おそらく、境内か、あまり遠くないところから運ばれたものであろう。この「手水鉢」と区別するため、さきの石棺をおさめる古墳を、伝説に因(ちな)んで、これまでどおり「白鳥塚古墳」とよぶことにしたい。それではこれらは、宝塚の歴史の中で、どのように位置づけられるだろうか。

これまでみてきた前期や中期の古墳には、墳丘の中央に、木棺や石棺をおさめた竪穴式石室や粘土槨があった。それらの埋葬施設はいずれも、一人を葬るたびごとにつくられた。

横穴式石室は、それらとは異なって、多くは二つ以上の棺をおさめる空間があり、いくたびも追葬できるものであった。従来の古墳では、墳丘を築いてから埋葬施設をつくったが、横穴式石室古墳では、基底部の地盤を整えてから石室をつくり、それをおおうように土を盛った。石室の築造が古墳をつくる上でのかなめとなる。

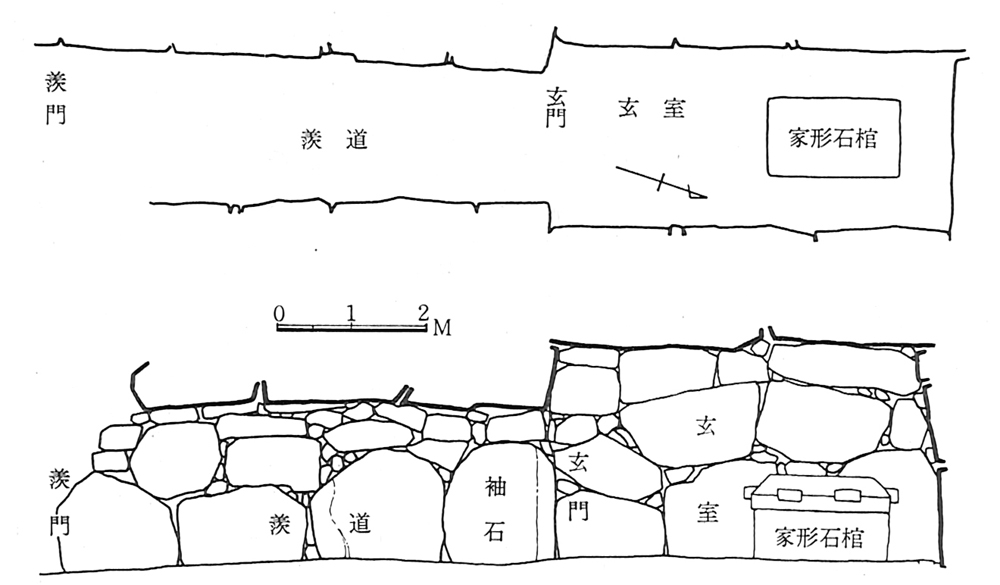

その構造は、遺骸をおさめる主室(玄室(げんしつ))と、外から主室にいたる通路(羨道(せんどう))から成り、これらを盛土でおおって墳丘をつくっている。羨道と外の境にあたる入口を羨門といい、遺骸をおさめたあと、外から栗石を積み上げたり、板石をよせかけたりして、閉塞する。後日、あらたに死者を葬る際に、ふたたびそこを開けるわけである。また羨道と玄室の境を玄門という。ふつう、羨道より玄室の幅はひろく、天井は高い。そこで、玄室への羨道のとりつけ方によって、羨道が玄室のま正面につく場合には、奥からみて、玄室の前面の壁が左右から内側に張り出すことになる。これを両袖(りょうそで)式という。この羨道がとりつく角(かど)には、少し大きめの石を用いることが多く、これを袖石とよんでいる。おなじように、羨道が玄室正面の片側に寄り、袖部が片方にのみみられるのを片袖式とよぶ。また、羨道と玄室の幅がかわらず、外見上その境界が認められないのを無袖式とよんでいる。

竪穴式石室や粘土槨は、上から下へ垂直方向に、つまり竪方向に遺骸をおさめたのに対し、横穴式石室では、入口から奥へ水平方向に、つまり横方向に遺骸を移動させておさめる。竪穴式と横穴式との区別は、はじめ、このように遺骸をおさめる石室の入口のあり方の違いから名付けられた。