ところで、このような現象は、単に墳墓の問題にすぎぬとか、一時の流行現象とみてしまうわけにはいかない問題をもつ。そこで、朝鮮半島からもたらされた大陸文化の中から、特徴的な一例として須恵器の生産をあげてみよう。

古墳時代には弥生式土器の系譜をひく、土師器(はじき)とよばれる赤褐色のやわらかい土器が、日常の容器として多くつくられ、広く用いられるようになった。それに対し、五世紀前半から、朝鮮半島より渡来した工人たちによって、須恵器とよばれる灰色のかたい土器の生産がはじめられる。

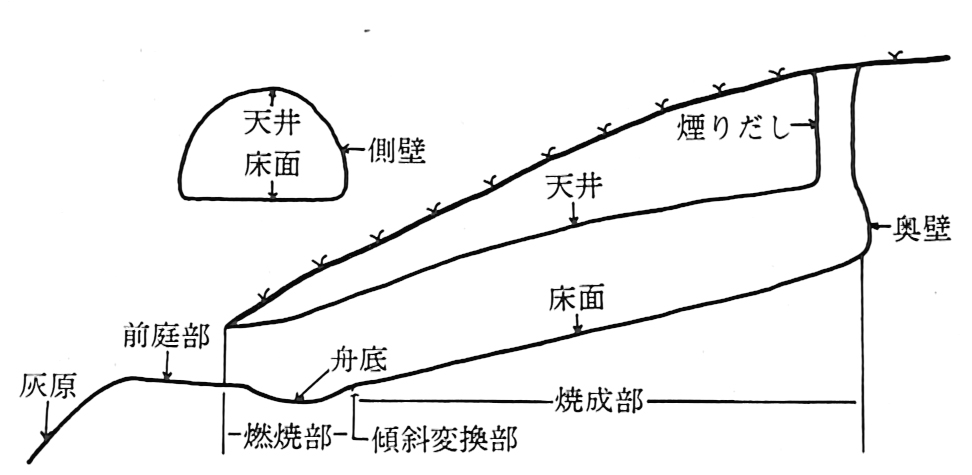

須恵器は、それまでの土器生産にくらべて、画期的な技術革新をもたらした。それは、粘土から土器を形づくるさいにろくろを用いることや、登り窯あるいは窖窯(あながま)とよばれる新しい形式の窯で土器を焼成することなどである。それまでの土器を焼いた窯は、簡単な構造であったためか、ほとんど知られていない。これに対し、専業工人によって営まれた須恵器の窯は、各地に残っている。多くの窯は、原料である良質の粘土と水、それに燃料の木を手に入れやすい丘陵や山腹に設けられた。この窯には、トンネル状に掘りぬいた地下式のものと、浅く掘り込んで、天井を粘土で築いた半地下式のものがある。いずれの場合でも、傾斜面に築かれている。燃焼室と焼成室の二部分からなる窯は、構造的にいって、それまでの土器を焼き上げたいかなる窯よりも、はるかに高温を出すことができた。弥生式土器や土師器を焼いた焔(ほのお)の温度ではおよびもつかぬ、一〇〇〇度を越える高温で焼かれる土器は、いたって堅牢(けんろう)に焼きあがる。さらに、還元焔(かんげんえん)で焼くために、粘土中の鉄分が酸化して黒くなるうえに、焔の中の炭素も土器の表面に付着し、土器の表面は青灰色または青黒色となる。したがって、技術さえすぐれていれば、きわめて精巧な品をつくることもできた。

ただ、この土器は火熱にはよわく、強く熱すれば、ひびが入り、われてしまい、直接火にかける鍋(なべ)や釜(かま)のような煮沸(しゃふつ)のための容器にはならない。したがって、須恵器は、土師器にとって代わるのではなく、はじめは供献用の器として貴重品視され、のも大量に供給されるようになっても、土師器と使い分けられながら、日常の容器として、奈良時代以降にも併用されていく。

初期につくられた須恵器は、朝鮮より輸入されたものとほとんど区別がつかない。朝鮮から渡来した工人たちが自らつくったか、直接に指導してつくらせたものであろう。かれらは、最初から河内王朝の強力な支配のもとにあり、和泉地方の北部丘陵地、いま泉北ニュータウンと化した陶邑(すえむら)(堺市・和泉市)付近に、生産の場が設けられた。ここには、五世紀前半から九世紀にまでわたる時期に、数百の窯が営まれているが、その大半は古墳時代に使われた窯である。須恵器の需要が増したためであろうか、五世紀後半からは北の千里山丘陵にも、これにつぐ規模の須恵器生産地帯が設けられ、数多くの窯が営まれる。河内王朝は、この二大生産地を直接掌握していることにより、畿内での需要のほとんどを満たすとともに、須恵器工人の大半を支配していたのである。

年を経るにつれ、須恵器の形も日本化し、朝鮮のそれとは明らかに異なってくる。この須恵器の型式変遷は、わたくしたちにそれがつくられ、使用されはじめた時期を比較的くわしく示している。それによれば、五世紀にはもっぱら畿内を中心としていた須恵器の生産は、六世紀に入って、生産地も全国へ広がり、古墳からも副葬品の一つとして須恵器が検出されるような変化がおこる。そして、六世紀後半には、人々の日常生活に用いられるうつわとして、完全に定着していく。

畿内を中心とする大王の権力が、「古墳の規制」などにみられるように、五世紀を通して、全国的に強力な支配体制をつくりあげていくことはすでにみたとおりである。さらに、須恵器生産や横穴式石室の採用にみられるように、大王権力が新しい文化も積極的に取り入れながら、支配を強化していくありさまもかいまみた。