中山寺とならんで、古代末期にさかのぼる由緒をもつ霊場は、清荒神(きよしこうじん)の名で知られる清澄寺(せいちょうじ)である。

縁起によると、寛平(かんぴょう)五年(八九三)に宇多天皇の勅願によって、天台座主増命上人を開山とし、真言宗教王護国寺の益信僧都(やくしんそうず)を導師として開創された。このとき益信僧都が境内に勧請(かんじょう)した三面六臂(さんめんろっぴ)の三宝荒神尊が、社前の榊(さかき)に影向(えごう)する奇瑞(きずい)があったというので、天皇から「日本第一清荒神」の称を賜わり、それ以来京の人びとにも名を知られ、信仰されたという。

『平家物語』巻第六につぎのような物語が記されている。摂津国清澄寺の聖(ひじり)尊恵は、承安(しょうあん)二年(一一七二)十二月二十六日、閻魔大王から宣旨を受け、閻魔王宮に召しだされ、法華経転読の法会に加わった後、閻魔法王と問答を交わし、平清盛入道は慈恵僧正の化身で、天台の仏法護持のために日本国に再誕した人であると教えられて帰った。その後都へ上り、入道相国の西八条邸に赴いてこの由を言上したところ、清盛は大いによろこび、多くの引出物を与えたうえ、尊恵を律師に任じたという。この物語は『源平盛衰記』巻二十六にもみえる。

慈心坊尊恵が閻魔庁へゆく物語は『冥途(めいど)蘇生記』として、『清澄寺縁起』の一部分となり、人によく知られていたようである。尊恵はまたその後閻魔王庁にゆき、紺紙金字の法華経ほか経典一一巻を銀筥(ぎんばこ)に納めて贈られたという。『蔭涼軒(いんりょうけん)日録』に、文正(ぶんしょう)元年(一四六六)二月、京都の鹿苑院(ろくおんいん)の僧真蘂(しんずい)が清澄寺に参詣し、この法華経を拝観したことがしるされている。平安時代の末期、寺院の境内やその周辺の丘陵上の景勝の地をえらんで、法華経はじめ経典を容器に納めて土中に埋める風習が、さかんにおこなわれた。釈迦の死後二千年をすぎ、末法の世に入ったので、仏教は形はあっても実を失ってしまったから、五六億七千万年の後に、弥勒(みろく)菩薩が現われるときまで経典を守り伝えようという信仰にもとづく行事なのである。経典を埋めた塚を経塚と称した。清澄寺の境内は山中にあるので、いくつかの経塚がつくられたにちがいない。その一つが、後になって、何かの事情で掘りだされ、寺宝となったものに対して、閻魔庁からもちかえったという由来が付加されたのであろう。

このように清澄寺の由緒、住僧、寺宝に関しては神秘的な伝承が多い。それが衆庶の信心をあつめた理由でもあろう。

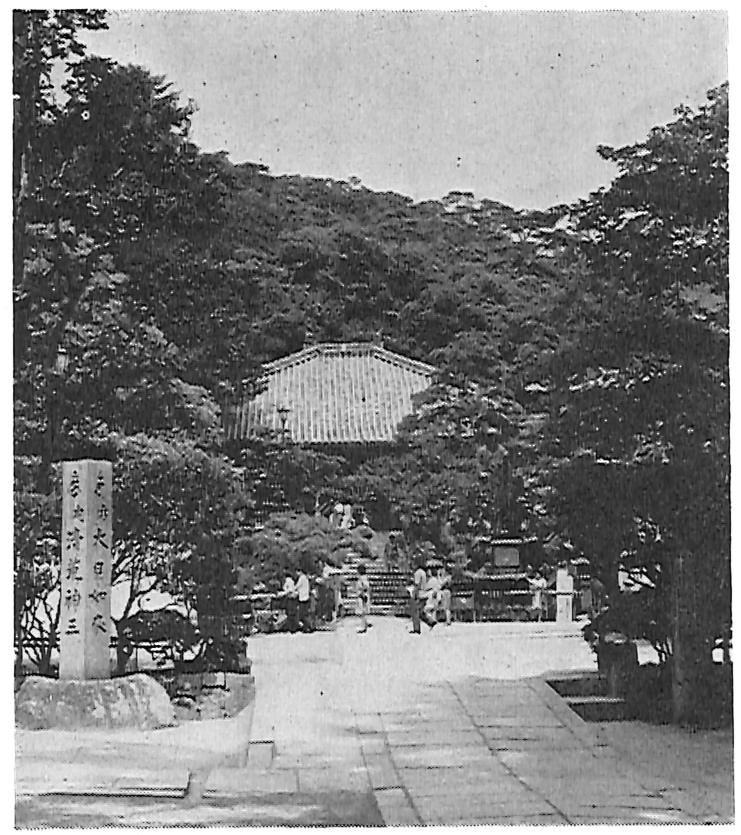

現在の境内は、宝塚駅の東北約二キロメートルの山中にある。ここに伽藍が移ったのは近世初期で、それまでは現在地の東方丘陵上にあった。その地は、切畑字長尾山に属し、「旧清(もときよし)」という名でよばれ、創建当時の伽藍のあったことを伝えていた。ところが昭和四十五年(一九七〇)に、この地域一帯が宅地造成のため開発されるに当り、伽藍遺構の遺存状況を調べるため学術発掘がおこなわれた。その結果、本堂などの遺構が発見され、創建当時の寺観を推定する有力な手がかりが得られた。とくに伽藍の形式が、南面する本堂の前方に、東西に相対する二つの小堂を建てる形式をもつことが知られたのは重要であった。このような形式は、叡山(えいざん)の西塔、加古川市の鶴林(かくりん)寺にみられるもので、天台宗系寺院伽藍の特色だからである。また出土した瓦や土器のしめす年代などから、この伽藍造立の年代は平安朝後期で、室町時代の末までこの地にあったことがわかった。

本堂は基壇、礎石をのこしていた。三間四面、在礼堂庇(ひさし)の平面をもち、床は転がし根太拭い板敷、前方に縁を構えた堂で、これまた平安時代後期の天台宗系寺院本堂の定型をそなえた堂である。本堂前の二小堂は、東が法華堂、西が常行堂であろう。本堂跡は宝塚市指定史跡として保存されている。