前述したように班田制のもとでは、口分田は六年に一度班給されることになっていたのであるが、貴族・豪族や寺院などによる大土地私有の進展の結果、口分田として班給するはずの耕地の絶対量が減少するようになった。しかもそれだけではなく、班給できる口分田も土地の質がしだいに悪化するという傾向が生じてきた。

他方、しばしばくりかえすように、農民はいろいろな律令税負担、とくに雑徭などの労働負担によって、その生活が苦しくなり、口分田の耕作や田を捨て、逃亡者や浮浪人となって、その負担から逃げようとする農民があらわれた。こうした事がらによって六年一班の班田制はしだいに崩れる傾向をしめしていたが、平安時代のはじめごろになると、いよいよその度を早めてきた。

もっとも、そうした現象が顕著になってきたからといって、政府が班田制の実施を放棄したわけではない。延暦十九年(八〇〇)の班田を施行した翌二十年に、今後は班田を一紀一班、つまり一二年ごとにおこなうようにとの命令を出している。これによって班田はこれまでの六年から一二年ごとになったわけである。この理由の一つに、班年が崩れてきて、戸籍をつくる年と重なってしまったことがあげられる。

班田の収授は六年に一度作成される戸籍をもとにしておこなわれるのが原則であったが、班田制が崩れ、班年がきちんと六年ごとにならなくなってきたため、籍年つまり戸籍をつくる年と、班年すなわち口分田を班給する年との間隔を原則どおりもどして、班田を円滑に施行しようとしたのであった。ただ、そうした命令を出したものの、その年限に達しない大同三年(八〇八)に、またもとの六年ごとに班給するという命令を出している。そしてこのころから、全国的に統一された班田がおこなわれることはなくなってしまった。

こののち、摂津国を含めた畿内では、班田は弘仁元年(八一〇)におこなわれたが、このころには規定どおりに実施していくことは困難になっていた。すでに班田制は行きづまっていたともいえるのである。

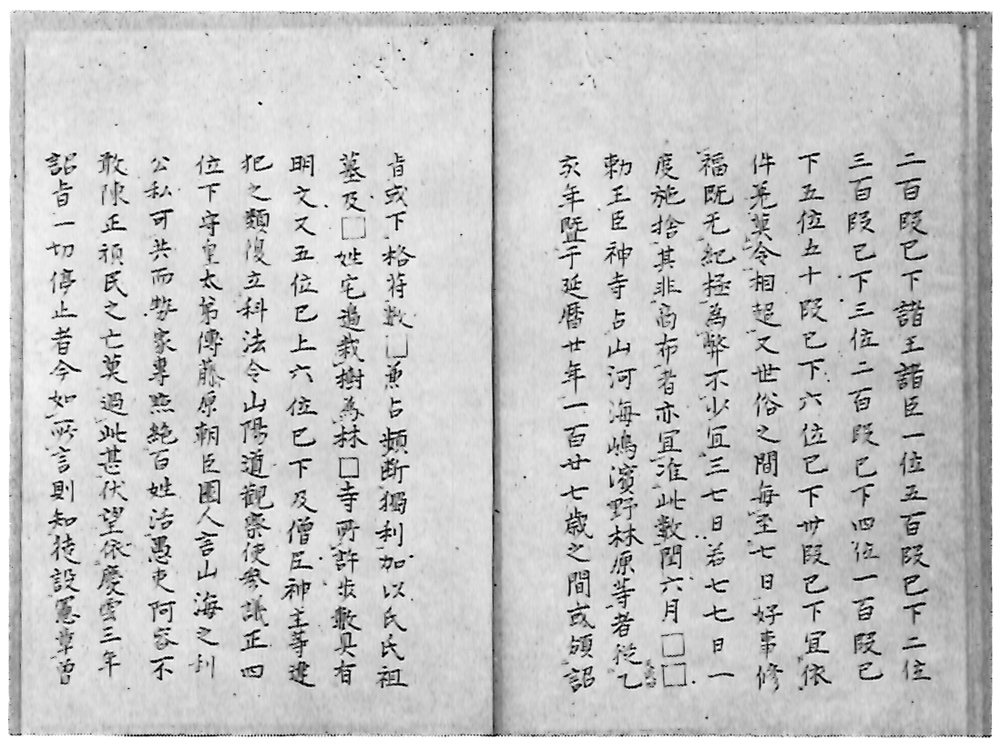

たとえば、承和元年(八三四)に出された太政官符をみるとつぎのような記事がみられる。

太政官符ではすでに延暦十九年の班田以後は一二年ごとに班給するようにとの命令を出したが、大同三年になって令の規定のように六年ごとの班田に収めるという命令に改めた。ところが、最近の様子をみると、班田の間隔は一九年にものびてしまっているので、いったいどちらの命令によって班田をおこなったらよいのかわからないという問題が生じてきている。そこで政府は現状を考慮して、以後は一二年ごとに班給するよう命令する。

右の太政官符にしめされているように、承和元年にも一二年一班の政策をとったのであるが、この場合は延暦二十年(八〇一)のときとは明らかに異なって、班田制そのものの実施が困難になってきたためにとられた政策であった。

こののち、畿内における班田の実施状況をみると、承和十一年(八四四)に班田をおこなう準備の校田をおこなっている。しかし結局班田はおこなわれず、実際におこなわれたのは元慶五年(八八一)になってであり、その間三八年間も経過しているのである。

このように、律令政府は何度も班田制を維持、実施しようと努力してきたが、ひざもとの畿内でさえ満足には実施できなかったのである。こうした班田制の混乱と衰退は貴族層の大土地私有をさらに助長しただけでなく、一般農民の生活を圧迫していった。もっとも、有力な農民はその財力で私有地の増加をおこなっていったが、貧しい農民は耕地を失い、浮浪人化し、やっとその生活を維持していくようになった。彼らはしだいに律令国家の支配から逃れ、貴族・寺院などの大土地私有者の私的支配下に組みこまれていき、国家への税を納めないものもあらわれ、律令制の土地制度は大きく崩れていった。そしてこうした傾向が一般的になると、国家財政も苦しくなってきたのであるが、政府は天皇や皇族たちのために、勅旨田・親王賜田といわれる、大量の土地を設置し、経済的な基礎を確保しようとしてきた。