「多田院縁起」などによれば、満仲が多田盆地に注目したのは住吉明神の霊告による、とされている。安和元年(九六八)のある日、満仲は京洛を辞して摂津国住吉社に参籠(さんろう)した。すると夢に明神があらわれ、「吾の放つ鏑矢(かぶらや)の行く所に汝住むべし」というお告げを受けた。矢は多田に着いた。そこは深山に囲まれ湖水がたまり、九頭の大蛇が住んでいた。満仲は大蛇を退治し湖水を干拓して、多田荘七二村を開いた、という。

この話は伝承にすぎないことはいうまでもないが、霊告によるというのは、中世なりに合理的な説明がつけられない場合によく用いられる手法であり、また多田の開発が多くの困難を克服しておこなわれたものであったことも、この伝承が生まれた背景であろう。満仲は承平年間(九三一~九三八)に摂津守となっている。自然の要害に囲まれ、しかも西国街道に近く、丹波国をへて京都に至る交通にも便利な多田盆地はじめ奥川辺一帯の地勢に、満仲は早くから注目していたにちがいない。

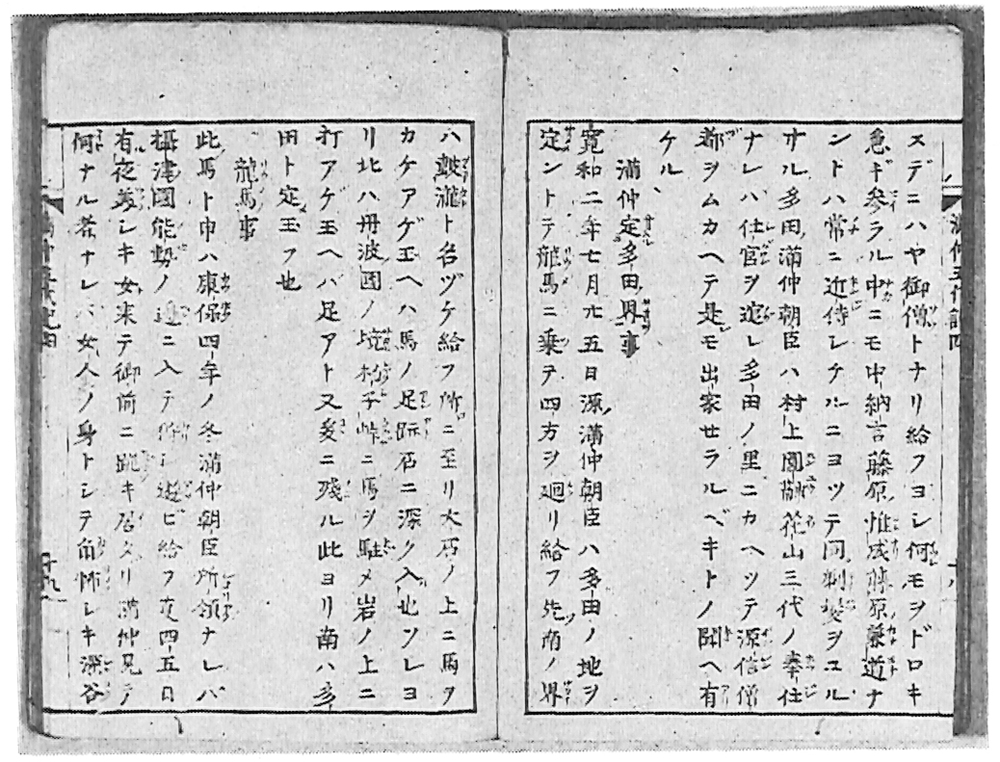

ところで多田盆地は、川の合流点ではあるが、湖水だったわけではない。律令制下の郷がおかれ式内社もまつられて、早くから開けていたところである。そこを開発するとはどういうことであろうか。江戸時代につくられた伝記である『多田満仲五代記』によれば、開発のはじめをつぎのように書いている。

満仲は、馬に乗って盆地を駆け、まず南端は鼓ケ滝と名づけ、大石のうえに馬を駆けあげると、馬の足跡が石のうえにはっきりと残った。北端は丹波との国境の杓子峠(しゃくしとうげ)に馬をとめると、ここでも岩のうえに足跡が残った。このように馬を走らせて、多田荘の境界を定めた。

この記事も、むろん創作にすぎないが、何らかの伝承があったものかもしれない。東西南北の境界(四至(しいし))を定めて、ある地域を限り、その領有を宣言して開発を進めていくことは、一〇世紀ごろからはじまる開発の特徴なのである。

もっとも満仲による開発の具体的な姿は、いっさい明らかにすることはできない。だが一般的な筋道から推測すれば、つぎのようになろう。すなわち、多田盆地はじめ奥川辺一帯には、公田や荒廃田があり、大小田堵(たと)も成長していたであろう。満仲はここに一族郎党をひきいて入り、その武力や、摂津はじめ諸国の国司であったという肩書を利用して、田堵の治田・私有地や屋敷地を買いとったり横どりしたりするいっぽう、盆地全体にわたって、山野・荒地・河川まで含めて、私領であると主張したものと思われる。私領とは、律令制下の私有地の系譜を引きつつも、公領と対立し、国衙(こくが)に対する課税負担を拒否する私有地として、ちょうど満仲のころから登場してきたものである。そうした私領を主張するさい、多田院を建立して、仏教寺院に許されていた特権を利用したのではないか、との推測もなりたつ。そして四至内の田堵を従属させ荒廃田や荒野をも積極的に開発していったのではなかろうか。

奥川辺一帯の自然条件は、満仲とその集団の力だけで開発を進めるのには絶好の場所であったとみてよい。低湿地や大平野の開拓には、大量の労力を投入して、灌漑(かんがい)・排水工事をする必要がある。これに対し山寄りの緩斜面や谷あいの地は、用水の便がはるかに得やすい。個々の私領主や田堵が開発を進めていったのは、いずれもそういう自然条件のところなのである。