こうして著名な人物である頼光は北摂の地には関係はうすいと断定せざるを得ないが、典型的な受領の富豪ぶりをしめしてくれる点では、有益であった。受領たちのそうした蓄財は、合法・非合法の手段を駆使して、田堵や私領主から搾取(さくしゅ)した結果であった。頼光は多田の地には直接関係はなくとも、摂津守として在任したことがある。摂関家への頼光の豪華な贈り物の費用には、摂津地方の田堵らからの搾取分も含まれていたかもしれないのである。

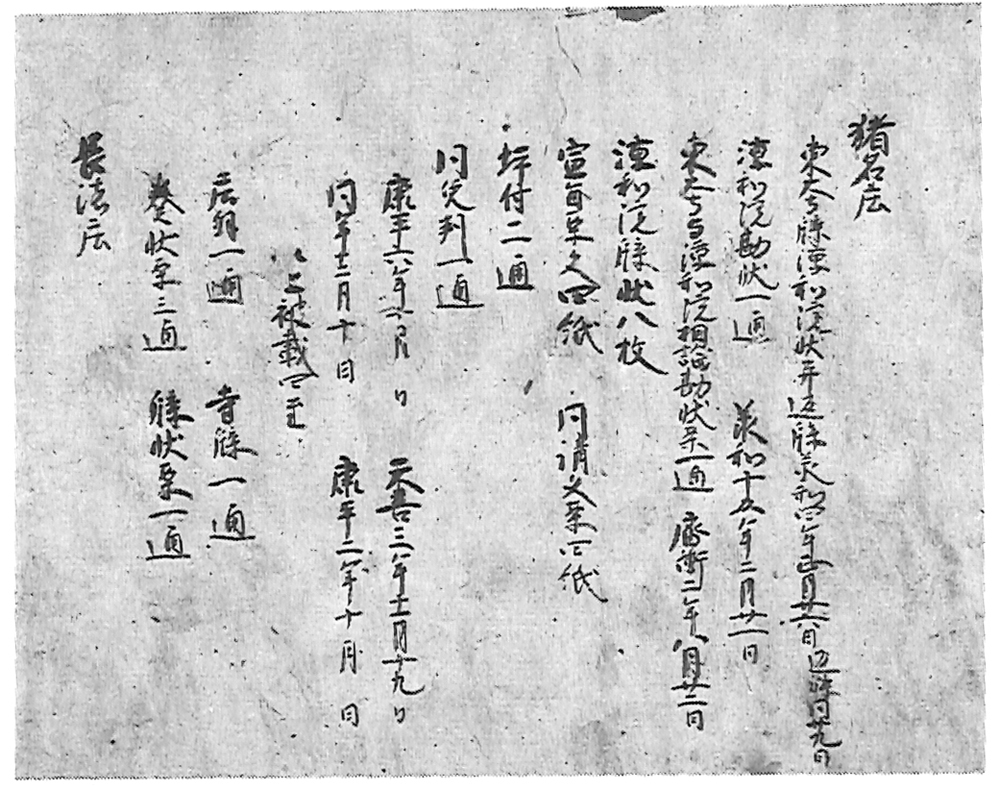

もっとも代々の摂津国司が、どのように田堵らにのぞんだかについては、じゅうぶんな史料は残されていたいが、推測させる史料はいくつかある。たとえば東大寺領猪名荘に関して、寛弘六年(一〇〇九)から延久元年(一〇六九)までの間に、国司が課役免除を承認した免判が一八通もあったことがわかっている。それは国司の代替りごとに、国司の使者が猪名荘に入りこみ、国図と照しあわせきびしく検田をおこなって、課税・非課税の田地を実地に確かめて発給したものであったとみられる。猪名荘のように、奈良時代以来の由緒ある荘園であっても、課税をまぬがれるにはこれだけの手続きがいったわけで、一般の公田や私領に対しては、代々の摂津国司はさらにきびしい追求をおこなったであろうことが推測できる。

だが、前章で猪名荘の田堵秦成重(はたのなりしげ)らの、荘園領主東大寺に対する抵抗について述べたが、田堵らの抵抗は、当然受領の搾取に対してもむけられた。その方法の一つは、法の枠(わく)を越えて田堵らを責める受領の罪状を、朝廷に訴えることである。永延二年(九八八)尾張国の郡司・百姓らが、国司藤原元命の罪状を全三一条にわたってくわしく書きあげて告発し、ついに罷免に成功した有名な事件があり、一一世紀のはじめには、近江・丹波・但馬など畿内や周辺諸国の田堵らが国司の罪状を告発することが、一種の流行となって展開した。摂津の田堵らの動きは記録にはあらわれてこないが、そのような動きがあったかもしれない。

いま一つの方法は、中央の有力貴族や寺社に私領を寄進したり、あるいは身分的に隷属したりして、国司の追求をまぬがれようとする方法である。この方法は九世紀末ごろから起こりはじめていたことは、前章で述べたが、田堵や私領主が発展した反面、受領の搾取も強化されてゆくことで、一〇世紀末から一一世紀にかけてしだいにさかんとなった。第一の、国司の告発が、一一世紀初頭に盛行したあと下火になったのに対して、この方法が以後受領に対抗する有力手段となった。荘園に対して、国衙に対する租を免除される「不輸」の権利のほかに、国衙の検田使が入りこむことを拒否する「不入」の権利が制度化されてきたことが、この傾向にいっそう拍車をかけた。開発領主や私領主は国司を押えることができる中央の有力貴族にその私領を寄進して中央貴族の荘園に編成され、一定の課役は負担するかわりに、実質的な土地の保有権を確保し、国司の追求をまぬがれるほうが有利であった。田堵らが、連合して中央貴族や社寺にその所有地を寄進する場合もあった。そうした寄進先としては、なるべく有力な貴族、つまり摂関家に寄進することがもっとも有効であった。摂関家以外の貴族では、あらためて摂関家を荘園の本家と仰いで再寄進する場合もみられた。こうして摂関政治のもと、摂関家に荘園寄進が集中し、荘園が摂関家の経済の基盤となるにいたった。