多田満仲によって開発された多田盆地はじめ奥川辺一帯の地も、このような流れのなかで摂関家に寄進されて多田荘とよばれるようになった。

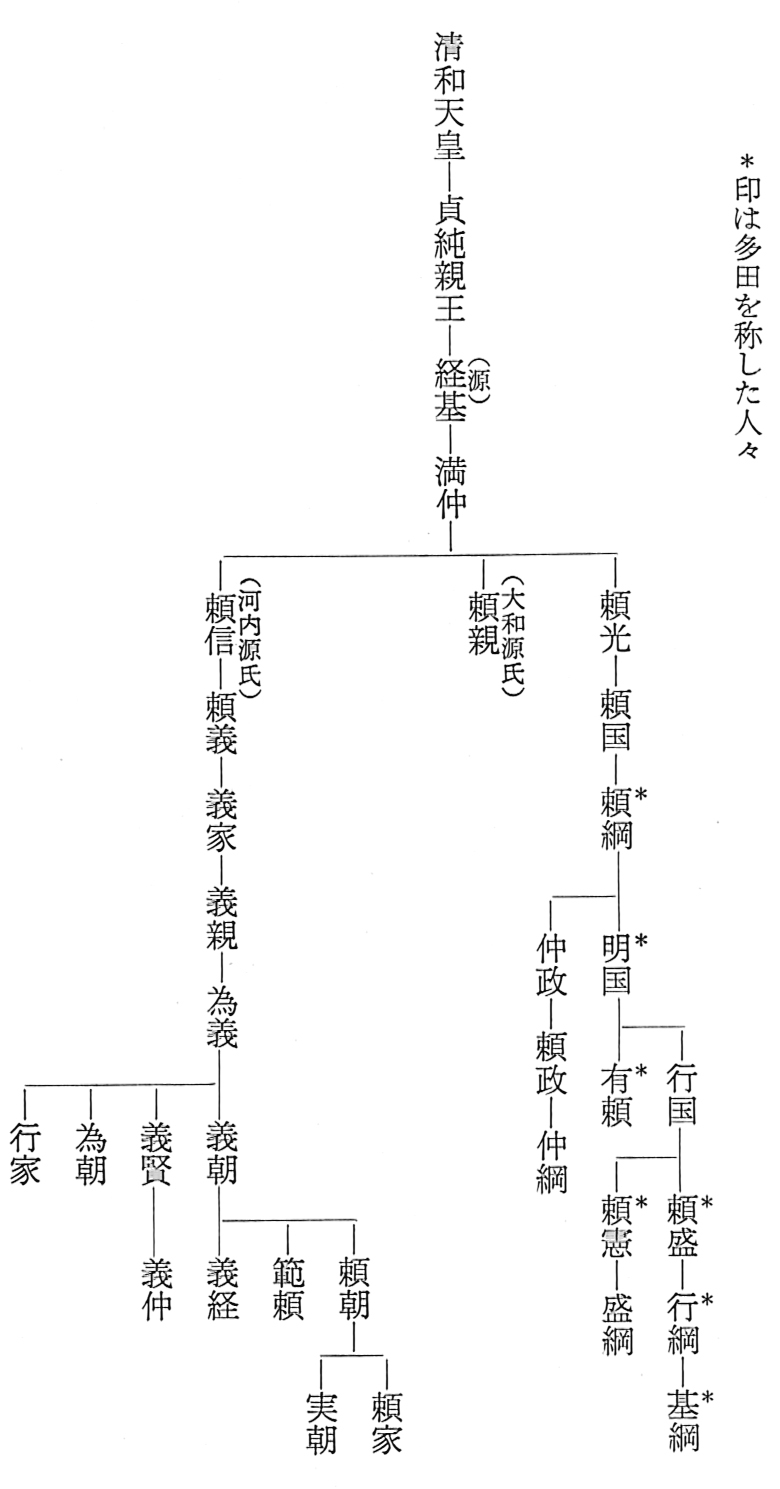

源頼光の孫頼綱は、多田を本拠として多田を号し、以後子孫は多田を名のる者が多く、この系統は一般に多田源氏とよばれる。とすると満仲の死後頼綱まで、多田の地はどうなっていたか、という疑問が残る。明快に説明することはできないが、『尊卑分脈』をしらべてみると、頼光の孫頼綱とは別に、満仲の七男頼範の子に頼綱の名がみえる。そして頼範には「舎兄頼光の子になった」と注記されており、その子頼綱は、頼光の孫頼綱と同一人か、とする頭注もみえる。系図のなかでは信頼度の高い『尊卑分脈』も混乱しているようであるが、頼範が頼光の養子に、その子頼綱は頼光の子頼国の養子になったものかもしれない。そして多田荘は、満仲から嫡男頼光にではなく、七男頼範に譲られたのではないだろうか。頼光に多田の号がなく、孫頼綱にいたって再び多田の号があらわれてくることは、こう解釈すればいちおうの説明はつくようである。

こうして頼綱の系統を多田源氏というが、多田源氏には、満仲や頼光のような威勢はなかった。武門としての源氏の嫡流は、河内国石川荘を本拠とした頼信の系統、いわゆる河内源氏に伝えられた。頼信は万寿四年(一〇二七)平忠常の乱を鎮圧して武名を高め、その子頼義は前九年の役で陸奥国の豪族安倍頼時を討ち、頼義の子義家は後三年の役に勝利して「天下第一武勇之士」とうたわれた。三度の合戦を戦いぬいたことで、河内源氏は、とくに東国の武士と強い主従関係を結び、武門の棟梁(とうりょう)としての地位を高めていった。

これに対し頼光の系統は、引きつづき在京の武士にとどまった。多田頼綱は、『尊卑分脈』によれば従四位下、蔵人(くろうど)、受領も三河・下野・下総守どまりで、父祖からは一格おちる。武名はなかったかわりに、関白師実、その子師通に近侍して中央政界では活躍した。娘二人のうち一人は師通の妾(しょう)となり、一人は白河法皇の後宮に入った。貴族の教養である和歌の道に秀でていることは、満仲以来の伝統であるが、頼綱やその孫頼政はとくに有名で、頼綱は「多田歌人」とよばれ、『今鏡』によれば「歌の道にとりて人もゆるせりけり。わが身にも殊の外に思ひあがりたるけしきなりけり」と評されている。頼綱のあとは、明国・行国・頼盛・行綱と受けつがれた。しかし多田源氏の威勢は向上せず、むしろ低下ぎみであった。

このような多田源氏では、満仲が築きあげた多田の世界は守りきれなかったようである。もっとも多田の地をめぐって、摂津国衙との間にどのような紛争があり、またいつの時代の摂関家に寄進されたものかも明らかではない。

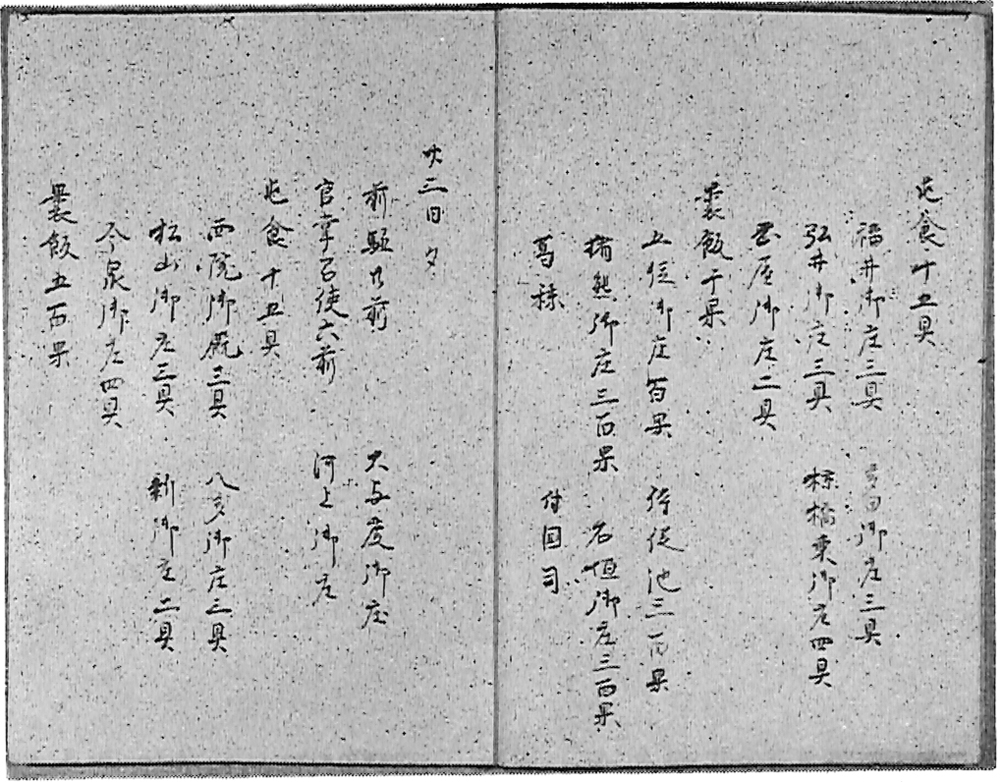

藤原頼長の日記『台記別記(たいきべっき)』仁平三年(一一五三)八月八日の条によれば、頼長が奈良の春日神社に参詣するにさいして雑事をきめたなかに、「屯食(とんじき)」を負担する荘園として、「多田御庄」の名がみえる。多田荘のほか、椋橋(くらはし)東荘(豊中市)・福井荘(高槻市)・弘井荘(不明)・岡屋荘(宇治市)が、計一五具を負担することにきめられている。屯食とは、強飯(こわいい)をにぎり固めたもので、従者などの弁当である。頼長の春日社参りは予定よりおくれてその年十一月二十六日におこなわれ、その日、多田荘はじめ五荘は、屯食一五具を奉仕している。

この『台記別記』の記事が、「多田荘」の名が文献のうえにはじめてみえる記録で、満仲が開発してから約一八〇年後のことである。こののち建長五年(一二五三)に作成された「近衛家所領目録」には多田荘は椋橋荘などとならんで「京極殿領」とされている。京極殿とは頼長の曽祖父で、多田頼綱が近侍した師実のことである。多田荘の寄進はあるいは頼綱の時代のことではないか、と推測されもするが、確かなことはいえない。