京都に帰った後醍醐天皇は、六月十五日、元弘の変で奪われた所領を旧主にかえし、以後土地所有の変更は天皇の裁判によらねばならないとする「旧領回復令」をだしたのを手はじめに、幕府政治に代わる新しい政治を実施することになった。翌年年号は建武と改元したので、新政はふつう「建武新政」とよばれる。

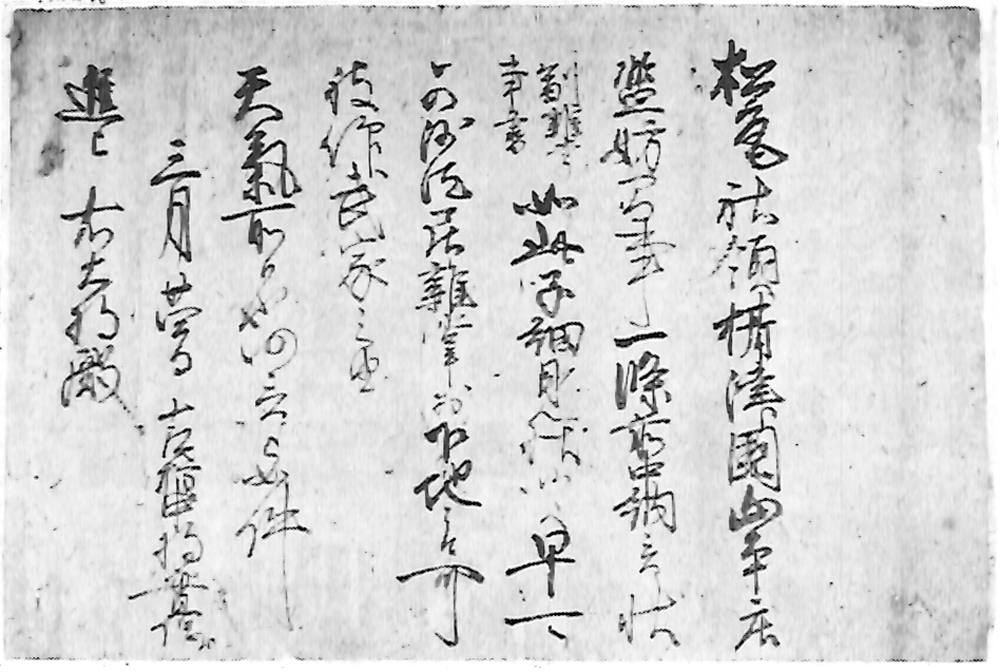

京都松尾大社に所蔵されている文書のなかに、元弘三年七月十二日付のつぎの文書がある。

摂津山本荘知行、相違あるべからず、ていれば、天気かくの如し。よって上啓(じょうけい)件のごとし。

元弘三年七月十二日 式部少輔(花押)

謹上 一条前宰相殿

この文書は通常綸旨(りんじ)といわれるもので、天気、すなわち天皇の意向をうけて、側近がだす文書である。口絵にみられるように紙の色が薄墨色をしているが、再生紙である宿紙(しゅくし)を使用したもので、この紙は綸旨に使用される場合が多く、綸旨紙の別名がある。式部少輔は岡崎範国のこと、宛先の一条前宰相と山本荘との関係はよくわからないが、松尾社領山本荘の領家だったのかもしれない。内容は「山本荘の知行が相違があってはならない」という簡単なものだが、京都に還幸直後の後醍醐天皇によって、山本荘の知行を保障されたものである。このような保障を安堵(あんど)という。

ところでこの安堵がおこなわれた背景には、松尾大社および一条前宰相家による山本荘の知行がおびやかされている、という情勢があったはずである。年紀は明らかではないが、同じく松尾大社文書のなかに「山本荘の濫妨(らんぼう)について、一条前中納言からくわしい訴えがあった。早く濫妨を停止して、下地(したじ)(荘園の現地)を雑掌(ざつしょう)(荘園領主の代理人)に沙汰させるよう、武家に仰せらるべきである」という後醍醐天皇綸旨がある。さきの安堵の綸旨にもかかわらず、武士たちの荘園の濫妨、つまり荘園領主に納めるべき年貢や公事の横どりがつづいていたのであろう。もっともどのような武士が、どのように濫妨していたのかはいっさい明らかではないが、武士たちの濫妨とは、その勢力拡大の方策にほかならず、またそうした方向による勢力拡大をめざして、武士たちは鎌倉幕府打倒の合戦に参加していったのであった。

山本荘に関する二通の文書は、建武新政が解決しなければならなかった政治的課題をよくしめしている。建武新政は、律令体制がはなやかにおこなわれていた延喜・天暦の治(じっさいは律令体制の解体が進み、それを維持する最後の努力がおこなわれていた段階であることは第一巻で述べた)を理想とし、天皇親政をめざした、とよくいわれる。しかし現実はそれほど単純ではなかった。後醍醐天皇による山本荘知行安堵は荘園領主の立場を支持したものだが、その知行をおびやかす武士の力も、無視するわけにはいかない。新政の地方政治は、鎌倉時代の国司と守護・地頭併置をそのまま踏襲(とうしゅう)した。元弘三年八月五日、討幕に活躍した者に対する大規模な論功行賞がおこなわれ、楠木正成に摂津・河内国が与えられたと『太平記』はしるしている。楠木正成が国司、または守護となって、摂津国での新政は出発した。

天皇親政をめざす新政府は、武士たちの所領も、前述のようにすべて天皇勅裁(ちょくさい)により個別に安堵しようとした。そこで所領安堵をめざす武士たちが、京都に集まりはじめ、政治の混乱をきたすほどになった。公家・社寺の荘園領主ばかりでなく、武士たちにも新政に対する期待が大きかったのである。そして荘園の農民たちにも、鎌倉時代の荘園領主と地頭の二重支配が解決されるだろうという大きな期待があった。

だが建武新政は、これらの期待をつぎつぎに裏ぎっていった。国司とならんで守護・地頭を併置したことで、農民の期待は空しくなった。所領安堵をめざす武士たちの大群をまえに、元弘三年七月には早くも個別安堵の政策を手直しして、朝敵に味方した者の所領のほかは、国ごとに所領安堵をおこなう「諸国平均安堵法」にきりかえ、そして所領をめぐる紛争裁判のため中央に雑訴決断所(ざつそけつだんしょ)を設けたが、その人的構成は混乱した。荘園領主に対する知行安堵も、山本荘の例にみるように、実効を発揮できなかった。加うるに、庶民の疲弊をかえりみず、御所造営の土木工事を起こそうとしたり、その費用捻出(ねんしゅつ)のため紙幣を発行しようとしたり、建武元年(一三三四)五月には徳政令を発布したり、というような失政もあいついだ。

とりわけ、実力で討幕をはたした武士たちの不満は大きかった。新政府のもとで「公武水火」といわれたように公家と武士の対立がつづき、武士が軽んじられたが、それ以上に討幕の恩賞は武士を満足させなかった。

こうして建武新政は、国民各層の広い輿望(よぼう)をになって成立したにもかかわらず、わずか三年で崩壊することになった。

なお得宗領であった多田荘の支配は、元弘の変の結果、政所以下得宗ゆかりの者がすべて没落するという大きな変化をうけたはずである。得宗の没落を、多田荘の農民がどのように考え行動したかということは興味ぶかい問題であるが、関係資料はいっさい残されていない。なおまた多田貞綱という者が、新政府からあらたに陸奥の国司に任命された北畠顕家(きたばたけあきいえ)に従ってはるばる陸奥(むつ)にでむき、建武元年には北条氏残党討伐のため陸奥各地を転戦している。貞綱がどこを本拠としていたかわからないが、父沙弥蓮性(しゃみれんしょう)が、貞綱の武運を祈って多田院六所権現に田地を寄進しており、多田荘出身の武士であることは明らかである。名まえから判断すれば多田源氏の末裔(まつえい)に連なる者であると思われるが、多田荘からも北条氏残党討伐に活躍する武士がでたことは興味ぶかい。多田荘の一部である西谷地区でも、元弘の変にさいし、積極的に反北条の機運がみなぎっていたかもしれない。