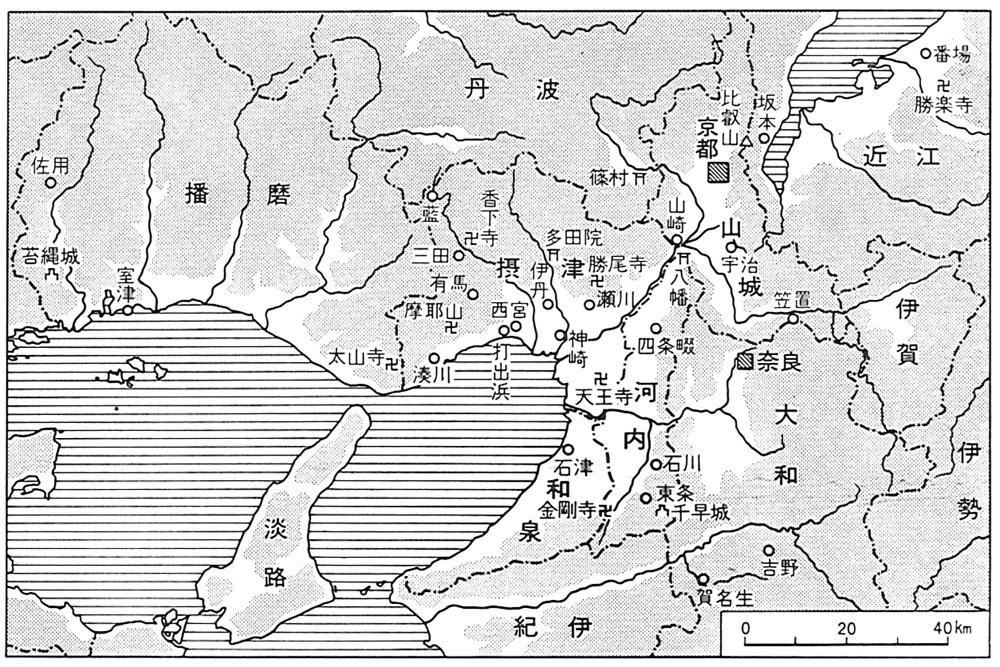

後醍醐天皇が吉野に朝廷(南朝)をひらいた後、摂津地方でも小さな合戦はつづいた。宝塚近辺では、香下(かした)寺(三田市)、丹生寺(たんじょうじ)(神戸市)などが、南朝方の拠点となったようである。幕府は赤松円心の子範資(のりすけ)を摂津守護に、また仁木義有(にきよしあり)を国大将に任命して、南朝方と対抗した。有馬郡貴志荘(三田市)を本拠とする武士であったと思われる貴志五郎四郎義氏は、赤松範資、ついで赤松則祐(そくゆう)に属し、市域周辺で活躍したといわれる。もっともそのことを記した史料の真偽に関しては疑問が強いが、よし仮作文書であるとしても、動乱の展開のようすをうまく表現してくれている。史料によると、義氏は建武五年三月二十九日には有馬郡鏑射(かぶらい)(神戸市)要塞にたてこもり、四月十三日には瓦林(かわらばやし)城(西宮市)に拠った。瓦林城には香下寺・丹生寺から南朝方の武士多勢が押しよせてきたが、城中からうってでで奮戦した。八月になると、義氏は赤松則祐の手に属し、九月上旬小屋(昆陽)宿に陣をとり、ついで別宮山に拠った。香下寺・丹生寺から数千騎の軍勢で攻められたがこれを撃退した。ついで十月五日平崎の麓で合戦し、十月十日には一田瀬(市之瀬か、三田市)で合戦し、十一日唐崎城(神戸市)に押寄せて麓(ふもと)の役所二〇余軒を焼払ったあと、十七日にも唐崎麓に押寄せ、その夜は香下寺の麓大谷で敵の役所五〇余軒を焼き払った。十九日香下・丹生寺から数千騎の軍兵で別宮城を攻められたので、義氏は宅原の近くに陣を移し、その夜は唐崎城の近くの敵陣大原村(三田市)を攻め、民家四〇余軒を焼き払った。二十日には香下寺中の多和城に夜討をかけ、二十八日唐崎城を攻撃してことごとく退治してしまったという。

ところで多田院御家人森本為時や高橋茂宗らの活躍の様子を日を追うてくわしく書くことができたのは、彼らがみずからその活躍を大将に注進した文書を残しているからである。たとえば森本為時は、建武三年五月二十四日から七月八日までの活躍を箇条書に書きあげたのち、「右、たびたびの軍忠の旨に任せ、御証判を賜り、後証に備え、弓箭(きゅうせん)の面目を施し、いよいよ軍忠(ぐんちゅう)を致さんがため、あらあら言上件のごとし」と申請し、為時の大将は、その名まえはわからないものの「承り了ぬ」と書いて証判を与えている。貴志五郎四郎義氏の場合も、そうした文書形式をよく示している。

このような文書を軍忠状といい、南北朝時代にとくに多い文書である。のちの証拠とは、恩賞を申請するさいの証拠という意味で、合戦に参加してもこのような証拠を残さなければ恩賞も請求できないことになる。つまり森本為時らの合戦参加は恩賞めあてのものであったわけで、その点では南朝方に参加した武士もまったくかわりはなかった。とすると、合戦は勝たなければ軍忠は無効となってしまうため、武士たちは、より働きがいがあり、より大きな恩賞を期待できる大将を、みずからの感覚で判断し、選択した。敵に内通し、味方を裏ぎった方が有利となれば、それも平気でおこなわれた。

そのことを別の面からいえば、個々の武士の独立性が強かったことである。ひとくちに武士といっても一国・数国の守護職をもつ武士から、一村落を本拠とする土豪まで、大小の差が大きいが、武士たちはいずれも一所懸命の所領をもつ領主であった。その所領をいかに維持し、拡大するか、その点に武士たちの課題があった。武士たちが南朝方・北朝方に分かれたのも、この課題のためみずから主体的に判断した結果であり、内通・裏ぎりも平気でおこなわれた。南北朝の内乱が一見はてしなくつづく根本の原因は、こうした点にあったといってよい。

ところで、さきにのべた多田院御家人のように一村落・一荘程度を本拠地とし、守護や国大将などいわゆる有力武将の配下に属して成長しようとしていた武士は、「在地領主」「土豪」「小領主」「国人(こくじん)(くにうど)」「国衆」「地侍」など、学界でも種々のよびかたがみられる。それぞれの名称の意味するところはいずれも若干の違がいあり、またそうした武士の歴史的性格のとらえかたをめぐって研究者の間で見解が一致していないところから、よびかたの差もでてくるのである。本書では、こののち戦国時代末期まで、これらの武士のよびかたを、当時も用いられたよび方である「国人」で統一しておくこととする。