小池治右衛門の万治元年(一六五八)の酒造米高は二八〇〇石である。近世初頭以来急速に発展した江戸積酒造業は五〇年たつかたたない間に、ついに中筋村にもこのような巨大な酒造業を展開させているのである。もっとも二八〇〇石といっても、いわゆる千石蔵を三つももって大規模に醸造していたわけではない。江戸時代に入って、酒造はしだいに極寒期に集中しておこなう方向に向かいつつあったが、万治ごろには、いまだ従来の酒造方法がつづいていたと思われる。従来の酒造方法というのは、秋彼岸ごろつくりはじめる新酒から間酒(あいしゅ)・寒前酒・寒中造り酒・寒造り酒まで、年に幾度も仕込む方法であった。だから二八〇〇石といってもいちどにそれを仕込むものではなかったのである。

しかし寛文十年(一六七〇)幕府は秋彼岸以前の酒造を禁じ寒造り集中の方向を進め、このころから年に一度、寒中に仕込む方法が進む。寒い時に仕込めば、仕込み日数は長くかかるが、その代わり良質の酒ができ商品性を高めることができるからである。

さて一七世紀前期から急速に発展した酒造業は万治二年以後幕府の統制をうけて減醸を余儀なくされていく。これよりさき明暦元年(一六五五)はじめて酒造株制度がつくられ、統制が直接的に酒造業に及ぶこととなったが、その株高を基準として万治以後減醸規制がしだいに強まり、酒造規模を縮少しなければならなくなっていく。中筋村ふ池治右衛門を例にとっても、万治元年の造り高二八〇〇石に対し、翌二年には二分の一の一四〇〇石に減醸を命じられ、寛文八年(一六六八)には七〇〇石、同九年三五〇石、延宝八年(一六八〇)一七五石、天和元年(一六八一)八七石五斗と、二〇余年の間に造り高はしだいに減じられて、天和元年にはついに万治元年の造り高の三二分の一にまで減じるに至っている。

このような減醸規制によって酒造家たちの多くは大きな打撃をうけ分解をとげていったが、そのなかで小池治右衛門は巨大酒造家の地位を持続する。

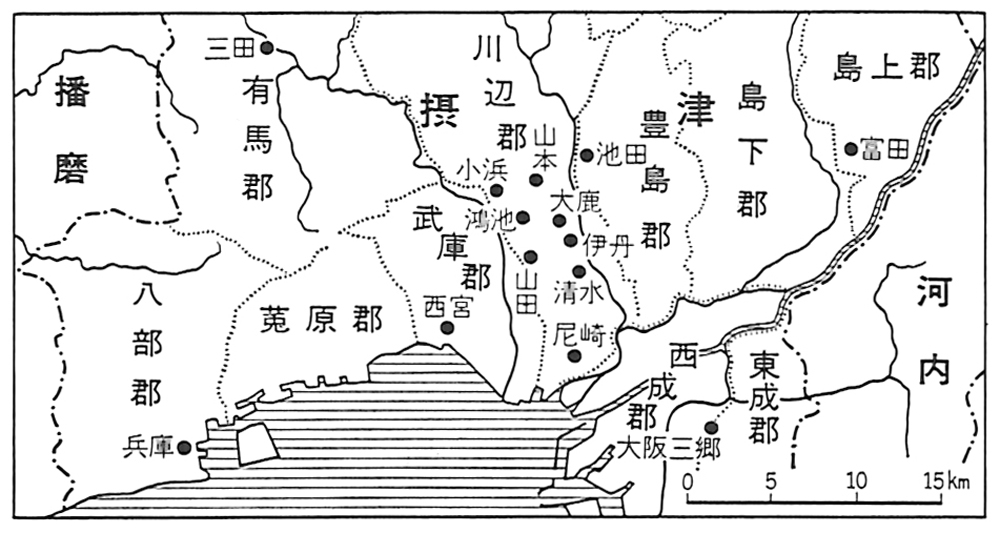

その後減醸規制がゆるみ、酒造業はふたたび拡大に向かったが、元禄十年(一六九七)再度厳しい統制が加わってくる。すなわち同年株改めがおこなわれ、元禄調高があらためて定められた。これは各酒造家の申告にもとづいていくらでも請株を許すものであったが、同時にその調高に相当する酒の売上げ相場の五割にあたる運上銀を上納すべきことが定められたのである。この元禄十年に小池治右衛門は酒造高二九八〇石、翌十一年には二〇〇〇石を申告している。当時彼は中筋村においてだけでなく豊島郡尊鉢(そんぱち)村(池田市)にも出店をもっている。尊鉢村は中筋村と同じく旗本渡辺氏の知行地であった。

さて二九八〇石といえば、きわめて大きな酒造量である。元禄十年当時酒造家が三六人もいた伊丹でも調高の最高は稲寺屋治郎三郎の一一四〇石一斗一升一合であるから、小池治右衛門の二九八〇石は伊丹にもみられない巨大なものであった。

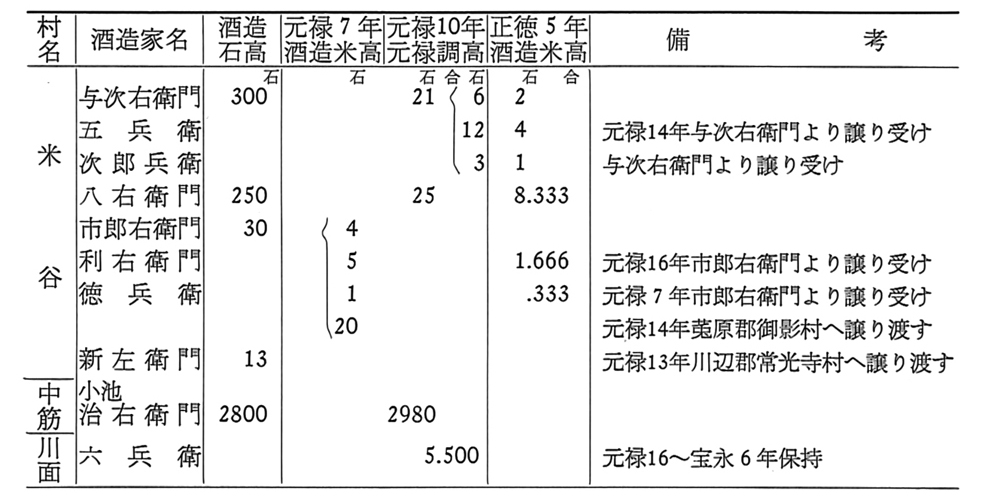

なお中筋村以外の村々にも酒造家がみられる。まず延宝八年(一六八〇)まで鹿塩村源兵衛が酒造株四〇〇石をもっていたが、この年今津のものに譲り渡してしまったことが知られる。つぎに今日知られる元禄期の酒造家をしめせば表66のとおりである。とくに注目されるのは米谷村で八軒もの酒造家がいたことである。いずれも江戸積酒造業とは縁遠い存在であったが、街道筋での需要に応ずる酒屋たちであったろうか。川面村の六兵衛については、史料に「村中ニて商売仕候て、江戸廻船ニハ少も積下シ不申候」とみえ、いわゆる地売り酒屋であったことがわかる。なお小林村には宝暦三年(一七五三)当時、酒株一五〇石があったが、これまた江戸積みするほどの酒造ではなかったといえる。