統一的な国民支配のためには、身分にかかわらず国民一人々々の姓名・住所・年令・生死などが確実に政府に掌握されていなければならなかった。明治三年九月、それまで平民に禁じられていた苗字を名のることを許し、廃藩置県の四年八月には、華士族の断髪と脱刀は「勝手タルヘキコト」とした。この文面では、断髪・脱刀を強制するのではないが、事実はそれが強力にすすめられた。同月また、平民が羽織や袴を着用する服装の自由をみとめた。同月さらに士族が平民のささいな「不敬」をとがめて、はなはだしい場合斬りすてるなどのことは、御維新の今日あってはならないこととし、地方官をして心得違いのないように士族をあつく教諭させた。また華族より平民に至るまでの通婚の自由を認め、年末には、華士族が在官中のほかは農工商の職業につく自由を認めた。平民が官吏・将校になることも、これより以前にすでに制度上は可能になっていた。

このような状況のなかで、明治政府は全国の人民支配を徹底させるため、すでに明治三年三月に戸籍編製例目を制定した。しかしこれにもとづいて作製された戸籍は、なおおおむね江戸時代の宗旨人別帳を踏襲して、石高別および名主・高持・水呑などの身分別記載方式をとっていた。そこで新たに明治四年四月に戸籍法を定めたことについては、すでに行政区域の区制の項で述べたとおりである。この戸籍法の第一則に、従来の戸籍は錯雑しており遺漏があってそれを検査して改めることができないが、そのわけは、「族属ヲ分テ之(戸籍)ヲ編製シ地ニ就テ之ヲ収メサル」ためである。「故ニ此度編製ノ法臣民一般…其住居ノ地ニ就テ之ヲ収メ」るという。すなわち従来は武士・町人・百姓・穢多(えた)・非人など、それぞれ身分ごとに戸籍を別にしていたのを根本的に改めて、まず数カ村をまとめて小区とし、いくつかの小区をまとめて大区とする行政区域を定め、その区域に居住するすべての者を「毎戸ニ官私(官吏・民間人)ノ差別ナク臣民一般番号ヲ定メ其住所ヲ記スルニスヘテ何番屋敷ト記シ編製ノ順序モ其号数ヲ以テ定ムルヲ要ス」とした。こうして新しい戸籍が明治五年、すなわち壬申(じんしん)の年に全国にわたって編製されたので、これを「壬申戸籍」と称した。

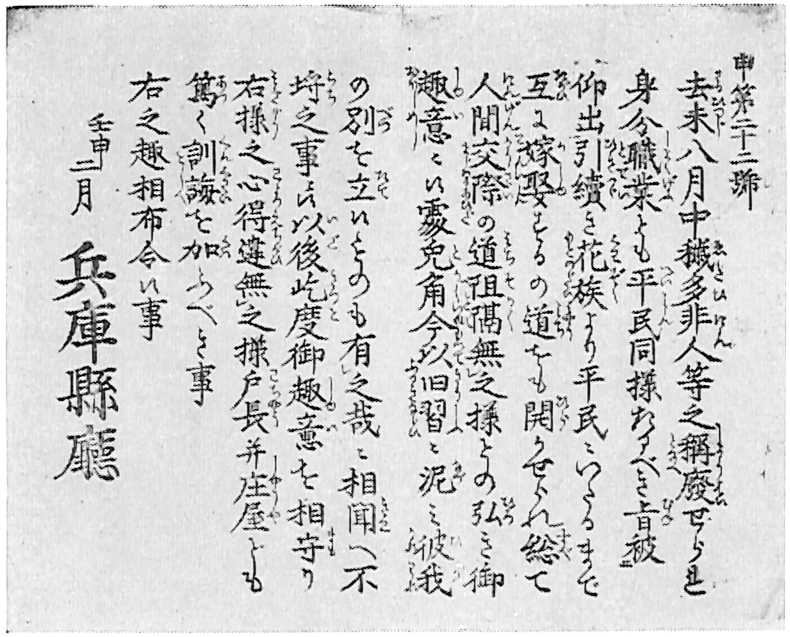

華族も士族も官吏も民間人も「臣民一般」としてとらえることは、以前には有り得ないことで、それは近代国家の「国民」の概念に近いものであるが、「臣」(君主の家来)と「民」(君主の被治者)とを合わせて臣民として把握されるところに、なお封建的性質があらわれている。そして明治四年八月二十八日には、「穢多・非人等の称廃され候条、自今、身分職業とも平民同様たるべき事」とされて、千年以上にわたる賤民制の廃止が発令された。それは、「四民平等」に則しての大きな前進であった。しかしこれは、もっぱら外国への体裁をつくろうのと、全国土・全人民を政府が画一的に支配するためであった。政府は穢多・非人廃止の解放令を令すると同時に、府県に、地租そのほか、従来彼らからは取りたてなかった公的負担を、今後は平民なみにとるよう調査のうえ、大蔵省へ伺い出るべきことを通達したが、勧業資金を与えてその生活を向上させることなどは、考えてもみなかった。解放令当時の穢多・非人および官庁用語で「雑種賤民」とされた人びとの総数は五〇万人以上、全国総人口の一・七%を上まわるものと推定される。

しかもその負担は地租の納税に限らず、兵役その他の義務も平民なみに課せられたにかかわらず、実生活上では依然として被差別身分として残された。職業の自由や居住の自由は、被差別部落の人々にとっては、農業・商工業に進出し、あるいは近代的労働者となる自由でもなく、その差別性を拡大していく「自由」でしかありえなかった。そして単なる法制上の解放は被差別部落の人々の社会一般との交渉の道を少しずつひろげ、それとともに差別される屈辱と苦しみの自覚をいっそう痛切ならしめ、その実質的な解放をかちとるたたかいを発展させる一条件となったのである。