金森氏は天正十四年(一五八六)に飛騨国主となってから、城下町形成と飛騨国の領国経営をするにあたり、街道整備に力を注いだ。特に東方向の江戸へ通ずる街道は「江戸道」として公道に設定され、何筋かのルートを持ちながら四百年以上使用され続けてきた。

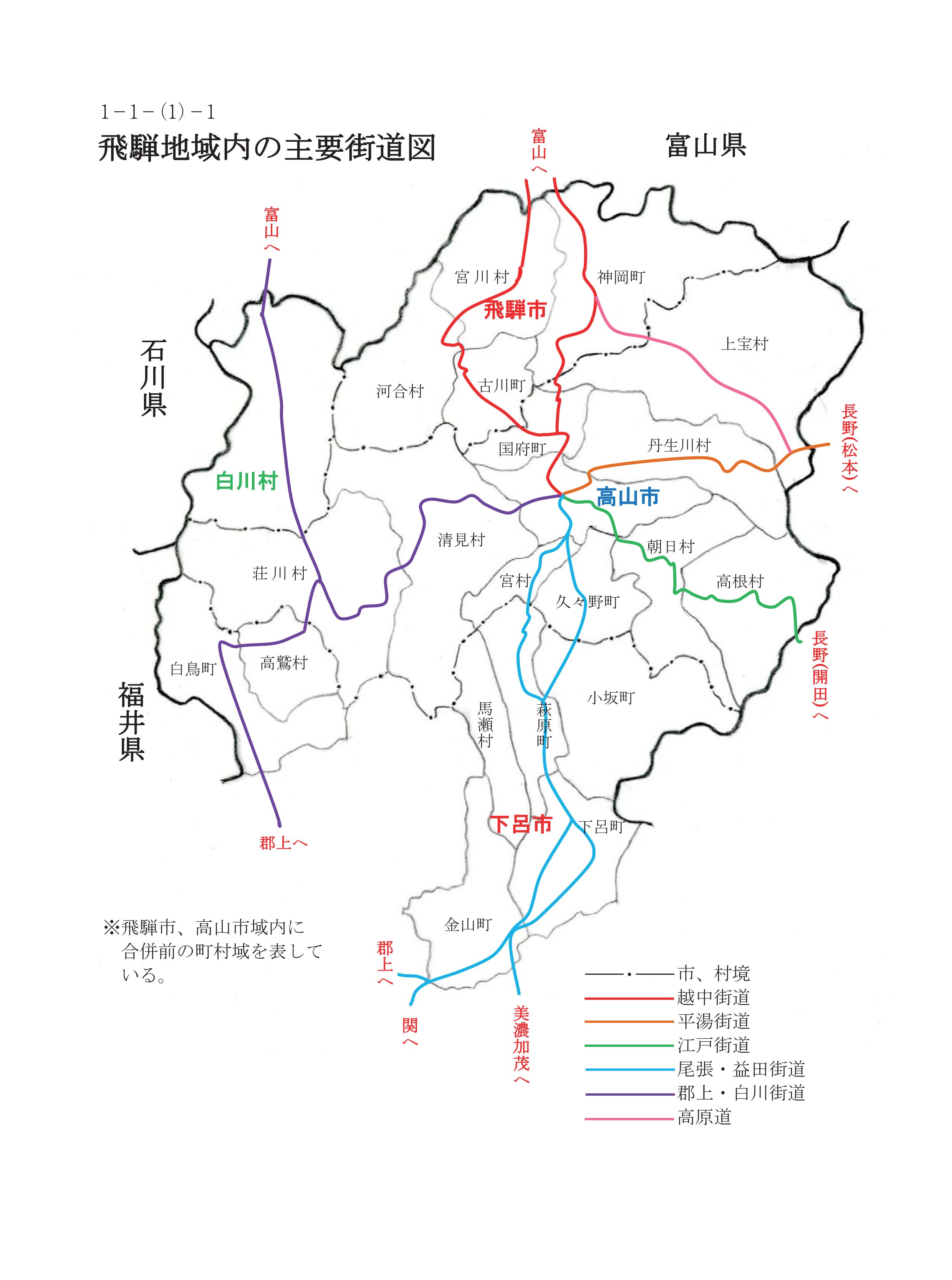

また、北方向は越中方面から、米、塩、魚、海産物等が運ばれ、物資の流通が多い街道として栄えている。この越中からの街道は神岡まわりの東廻りルートと「宮川」沿いを通る西廻りルートがあった。

南方面は飛騨川沿いの街道があった。この街道は、飛騨の良材を河川で名古屋の白鳥(しらとり)港へ出すのに必要な管理道路として整備され、尾張、京都方面への街道としても重要であった。

西方向は郡上方面、白川郷方面で、物資の流通は少なかったが白川郷(白川村、高山市荘川町)への街道として機能していた。

東方向の平湯街道方面は、平湯に至ってから中尾峠、または安房峠を越えて長野県へと通じていた。中尾峠越えの街道は、時代によって硫黄ヶ岳(現在の焼岳)の噴火などにより閉鎖されたりしている。安房峠越えの道も、戦国時代から江戸時代初めのころはひんぱんに往来があったが、次第に通行が減り、野麦峠越えの街道が主流になっていった。しかし、高山から平湯までは継続して通行していたので「平湯街道」という呼び方が定着している。

このように、金森氏の領国支配と経済政策によって、東西方向に街道が整備されたが、現在も国道、県道がその周辺を通っている。現在の自動車道を走ると四百年前からの集落や江戸時代の寺社、名所の付近を通るので、飛騨の歴史街道の雰囲気を味わうことができるのである。

一般的に、街道の名称は向かう先の名をつける。例えば高山から越中へ向かう街道は、「越中街道」となるし、江戸へ向かう街道は「江戸街道」となる。したがって、越中から高山へ向かう場合は飛騨街道、江戸から高山へ向かう場合も飛騨街道となる。今のように国道41号という上りも下りも同様に表される名称ではない。また、江戸時代において、道標に書かれている表示は□□道、□□みちが多く、□□街道と記されているものは少ない。

江戸時代の東西南北の五街道沿いに所在する名所、旧跡を以下に紹介してみよう。

1-1-(1)-1 飛騨地域内の主要街道図