信州福島の馬市出品牛馬頭数の一割強を出品していた。当時、福島村の馬市は日本の三大市の一つとされていた(『ひだびとのあしあと』)。朝日、久々野方面の馬取扱業者とも取引があり、農耕馬のレンタルも盛んであった。人なつっこい木曽馬は、家族の一員として愛情が注がれた。原家は馬を小作人に貸し出し、生ませた子馬を売り、代金を小作と折半する馬小作で事業を拡大したとされる。昭和五~六年頃になると、事業は縮小してゆくことになる。

原家の小作地は日和田、小日和田の他、木曽の村々にも多く、日和田から福島まで九里半(三十八キロメートル)を他人の土地を踏まずに行けたという。その小作米は籾で二千俵とも五百俵ともいわれているが、秋には年貢籾を背負った小作人が列をなして原へ運んだ。

家の前の谷川(日和田川)に沿って十一棟の水車小屋が建てられ、それぞれ直径十八尺(約五・五メートル)の水車を動力にして、毎日籾すり、精米、粉ひきがなされていた。これらの仕事は常時(男三~四人、女二~三人)の奉公人に当たらせ、秋の収穫時や小作米の受け取りには十数人の手伝い人を使った。

原家の石高は、明治四年の宗門帳によると、村内高一石八斗五升四合、他村高六石四斗○三合、計八石二斗五升七合である。他村分は小日和田の他は全部木曽の村々である。

1-1-(2)-8 原家

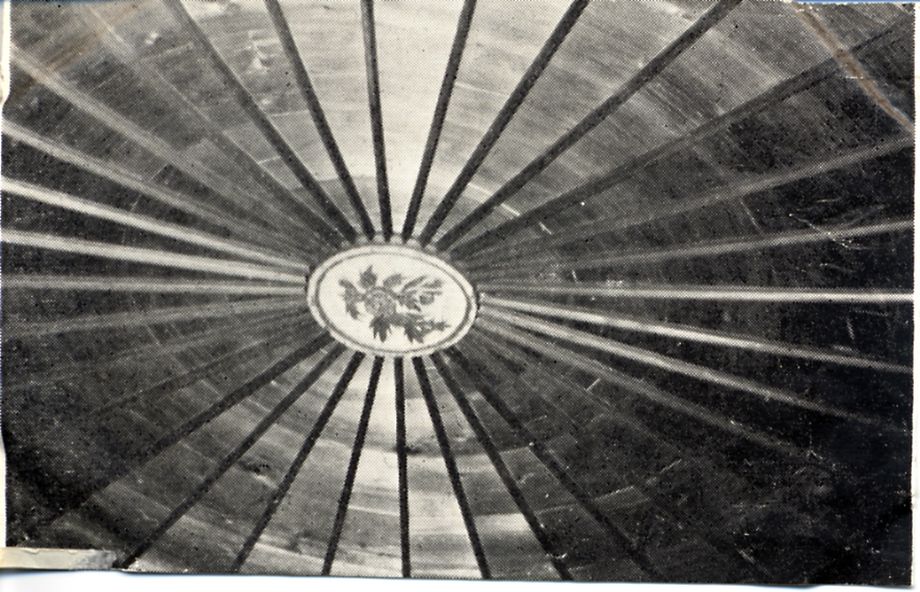

1-1-(2)-9 原家天井