※『ひだびとのあしあと』より

大野郡清見村から高山市へ向け、国道158号(旧川上街道)を東進すると、同市新宮町の原山市民スキー場入り口辺りから上り坂になっている。その坂を一九四七(昭和二十二)年ごろ、橋本八郎さん(七五)=同市中山町=は、父と二人で木材をいっぱい積んだ馬車を引いていた。

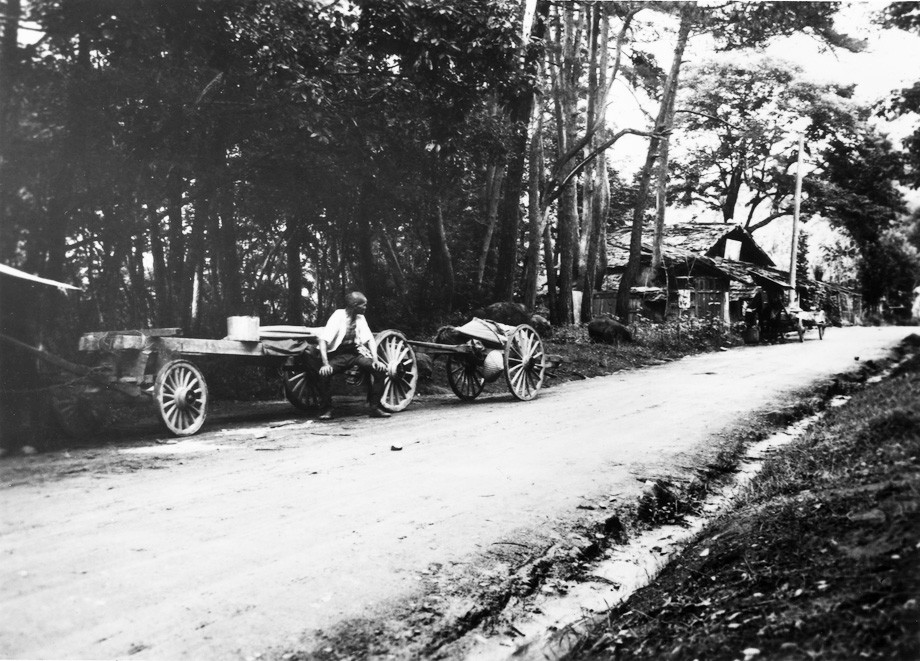

「その坂は八田の坂と言っとったな。おやじが馬の手綱を引き、俺は後ろから、よいしょ、よいしょと押したもんやさ。馬も汗びっしょりやった。坂を登るまでに三回は休んだな」と馬車を引いていたころの写真を取り出した。

橋本さんが馬車を引いていたころは、トラックもあったが、高山市近隣の村から運ぶ木材は、主に馬車で運んでいた。一日で運ぶことができる距離だが、途中、坂が幾つかあり大変苦労している。

川上街道の八田の坂を登った頂上の松原と呼ばれる所には茶店があった。馬車引きは、その茶店で一服する。「茶店には、うどん、つけあげ(揚げ物)なんかあった。一杯(酒)もあって飲んでた人もおったな」と写真を眺め、当時を思い出していた。

松原だけでなく、他の地区の坂の頂上や、登り口などにも茶店があり、馬車引きで繁盛していた。馬とともに汗や、泥にまみれた馬車引きにとって、茶店はオアシスであったのだろう。

明治時代の初期までは、荷物の運搬はもっぱら「牛方(どしま)」や「歩荷(ぼっか)」に頼っていた。馬車が使われるようになったのは、道路改修が進んだ一八八六(明治十九)年ごろである。その後、牛方、歩荷に比べて多くの荷物を運べる馬車は繁盛した。岐阜、富山まで「板、框(かまち)、白木」など材木を運び、帰りは「米、生活雑貨品」などを積んできた。

- 中略 -

1-1-(6)-3 松原の茶店(昭和初期)