匠丁の徴発に関する規定は養老二年(七一八)成立の養老令に見られるが、大宝元年(七〇一)に制定の大宝令にも同様の規定があったと考えられている。遠く飛鳥の頃より造宮や造都に参画し、その実績が高く評価されて庸・調という税を免じてまでも、時の中央政府が必要と認めて、制度化されたものと考えられる。一国を指した規定は全国唯一であり、制度がなくなる平安末期まで、都へ出役した飛騨の匠は、延べ四~五万人にも達するともいわれている。 (『飛騨の匠I』より)

かにかくに 物は思はじ 飛騨人の 打つ墨縄の ただ一道に

云云 物者不念 斐太人乃打墨縄之 直一道ニ

(巻十一・二六四八 作者未詳)

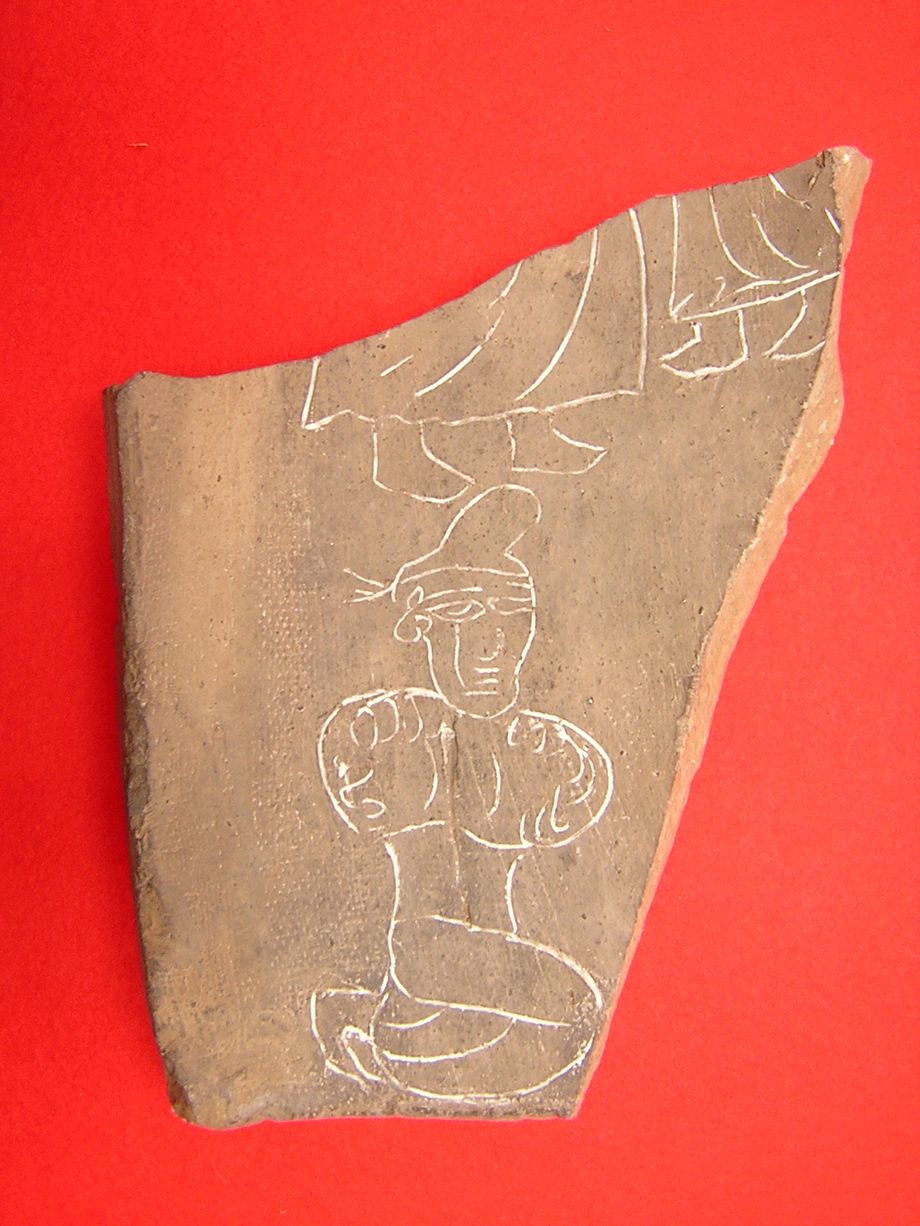

1-1-(7)-4 奈良時代の官人 国府町石橋廃寺出土瓦

この万葉の歌は、飛騨の匠たちが打つ墨縄による直線は、正に人の手によるものと思われないほど高度で、正確な技術の証しであったことを示すものである。「あれやこれやと浮気はしない…飛騨人の打つ墨縄が一直線であるように、ただ一筋の道を行くのだ」という恋歌である。奈良や飛鳥の地で、ひたむきに宮殿の造営に、その建築技術を駆使した飛騨の匠たちの姿を彷彿とさせてくれる。