原図の寸法 飛騨国図が七八〇×一一〇〇センチメートル

刊本に所収されている印刷図寸法

飛騨国図三七・九×五二・三センチメートル

刊本の所収 川村博忠編集『寛永十年巡見使国絵図日本六十余州図』柏市房株式会社 二〇〇二年発行

所収刊本の所蔵 国立国会図書館(YP6H3)

この図は、伝存があまり知られていなかった寛永十年(一六三三)の国絵図である。幕府巡見使が三人一組の六班で全国を分担巡察し、巡察の報告とともに国絵図を三代将軍家光に提出した原本の写しである。目的は諸大名の治政の監察、道筋と国境の見分、古城の見分(一国一城令に違反していないか)である。

寛永の国絵図は、江戸初期の全国六十八カ国を各国一枚ずつに仕立てた国絵図の一揃い、またはその一部が、いくつかの大名家文庫に伝存している。完全に近く揃っているのは秋田県公文書館、山口県文書館(毛利家文庫)などで、名古屋市蓬左文庫にも過半数がある。

江戸幕府が国家支配をする中で、最も重要な事業として全国の郷帳と国絵図の収納があった。

よく知られている国絵図としては慶長、正保、元禄、天保時代のものがある。正保期からは縮尺が定められ、全国統一様式での絵図となった。

|  |  |

| 3-1-(1)-1 寛永十年飛騨国絵図全体 | 3-1-(1)-2 寛永十年飛騨国絵図部分 | 3-1-(1)-3 寛永十年飛騨国絵図に加筆 |

| 高精細画像で見る *画像は3-1-(1)-1と3-1-(1)-3の並べ重ねができます | ||

3-1-(1)-1は刊本所収の飛騨国絵図である。

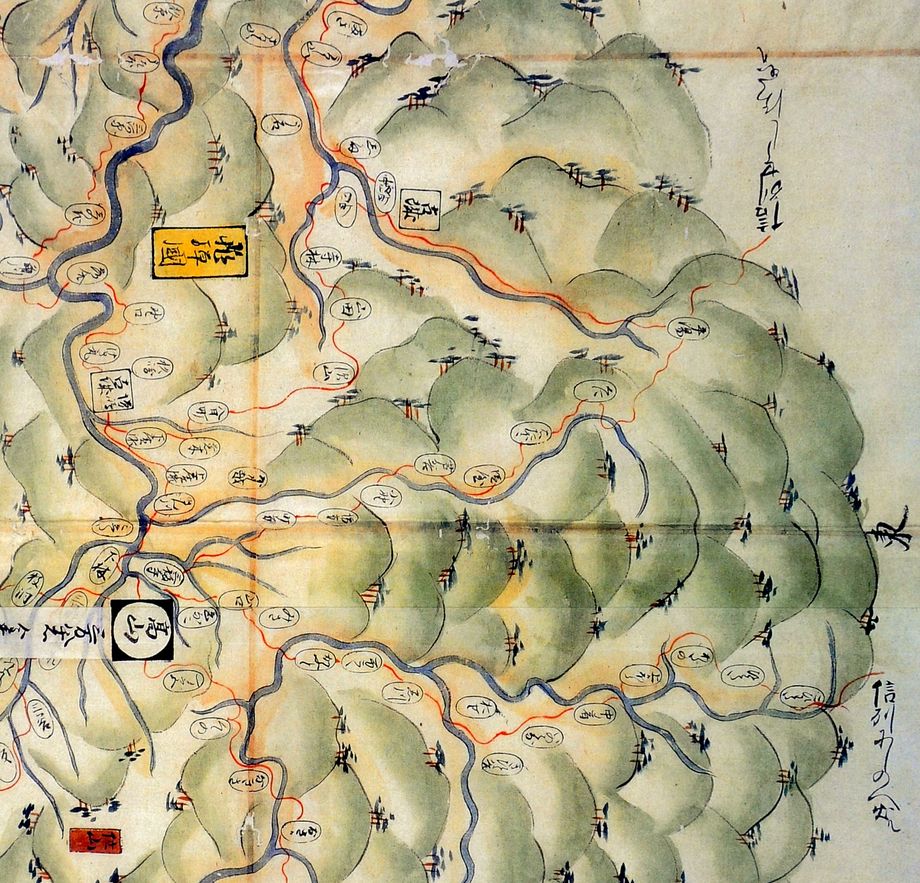

3-1-(1)-2は飛騨国絵図の部分で、信州方面への街道部分である。「ひらゆ(平湯)」から信州方面は安房峠か中尾峠かはっきりしない。「ひわだ」、「こひわだ」からは開田方面である。

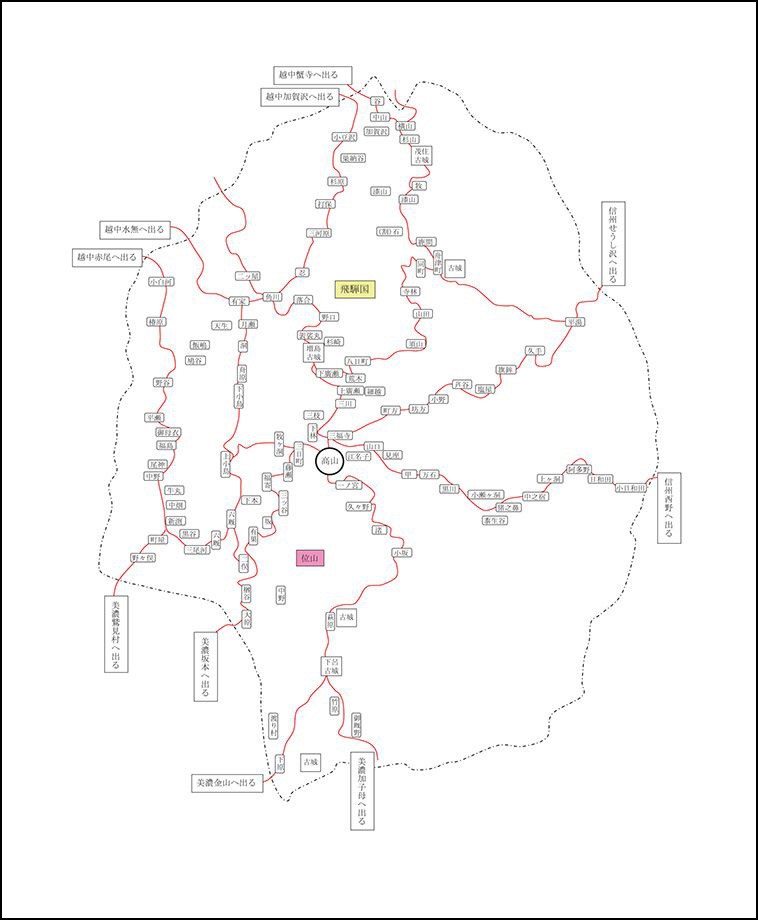

3-1-(1)-3は表示されている在所と、在所をつないでいるそれぞれの街道を抜き出し、街道と在所をわかりやすくした加筆図である。

巡見使氏名は関東の分担区域(飛騨ほか十五国)で、

正使 小出大隅守三尹(一万石、七千石役)

副使 永井監物白元(使番)

副使 桑山内匠貞利(書院番)である。

江戸街道は平湯から安房峠越えと、小日和田から長峰峠越えが記されている。古城の表記では、北から「茂住」「舟津」「増島古城」「萩原」「下呂」「下原」の六ヵ所がある。

越中街道は東街道(中街道との混成)と西街道があり、横山で二本の街道になっている。また角川(つのがわ・飛騨市河合町)から二ッ屋に出る道と、有家(うけ・飛騨市河合町)から越中に出る道が記されている。

郡上・白川街道は、白川村小白河から越中赤尾(富山県南砺市西赤尾町・上平)へ、町屋・野々俣からは美濃鷲見村(わしみむら・岐阜県郡上市高鷲町鷲見)へ出ている。また、三日町(高山市清見町)からは楢谷、大原を経て坂本峠へとつながる。今のせせらぎ街道である。

尾張白川街道は下呂から加子母と金山方面に分かれる。

金森時代、第三代重頼の時代の国絵図である。