明和九年(一七七二)(大原彦四郎代官) 中橋墜落

安永五年(一七七六)(大原彦四郎代官) 架替

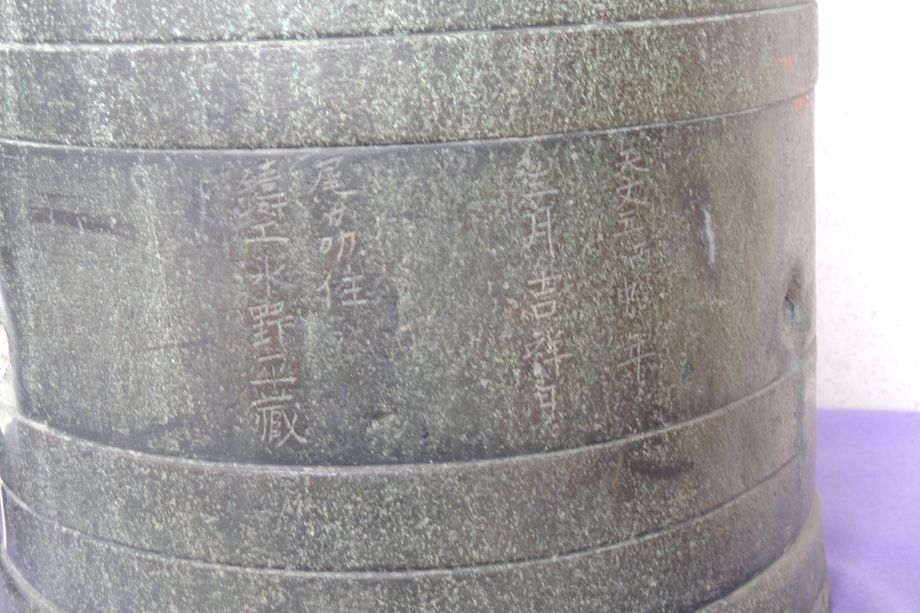

この時、代官が「天文五丙申年(一五三六)三月吉祥日 尾州住 鑄工 水野平蔵」の銘がある擬宝珠を、何れかから手に入れ、付けたのではといわれる。(『代情山彦著作集』)

*中橋擬宝珠の銘

「天文五丙申年三月吉祥囗 尾州住 鑄工 水野平藏」

現存八個 そのうち二個が平成二十六年四月に中橋の新欄干に付けられた。

寛政七年(一七九五)(飯塚郡代) 大水で破損、補修

文化八年(一八一一)(榊原郡代) 大洪水、東詰決壊、擬宝珠二個流出

文化九年(一ハ一二) 榊原郡代が擬宝珠二個を新調

天保二年(一八三一) 補修

天保十五年(一八四四) 欄干取替

弘化二年(一八四五) 補修

万延元年(一八六〇) 〃

文久元年(一八六一) 架替

大正十四年(一九二五) 永久橋に

擬宝珠は取り外して保管された。

(昭和十七年、上流の枡形橋が永久橋に架け替えられた。擬宝珠は中橋のものを再利用している。)

昭和十八年前後 金属製手すり供出

昭和四十年 欄干修理

(昭和五十七~五十九年頃、枡形橋の欄干を取り替え修理、この時、旧中橋の擬宝珠が取り外され、郷土館に移管された。)

平成二十六年三月三十一日 中橋の欄干を修理する中で、旧中橋擬宝珠二個を陣屋側の欄干として取り付けた。

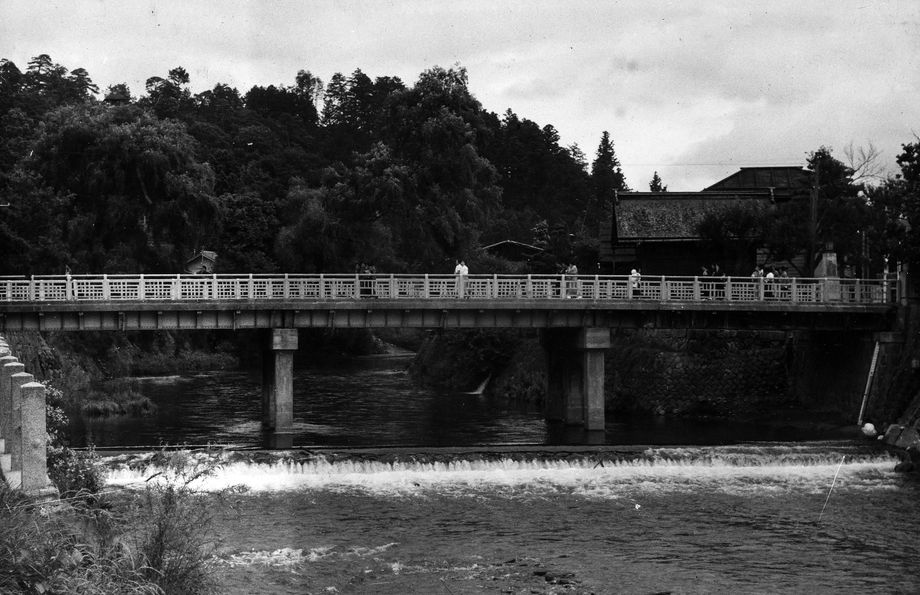

3-2-(1)-1-1 現在の中橋

3-2-(1)-1-2 元禄8年 左枡形橋 右中橋

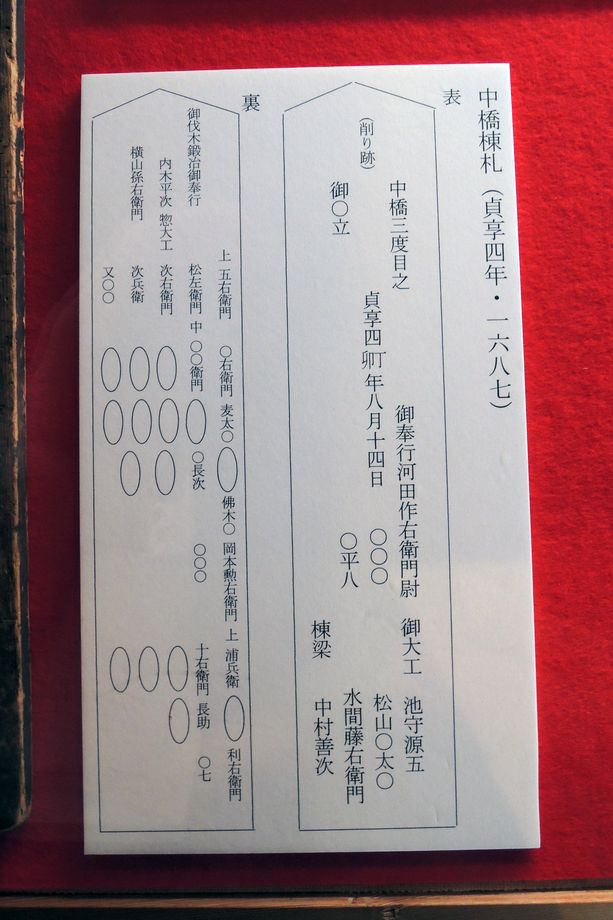

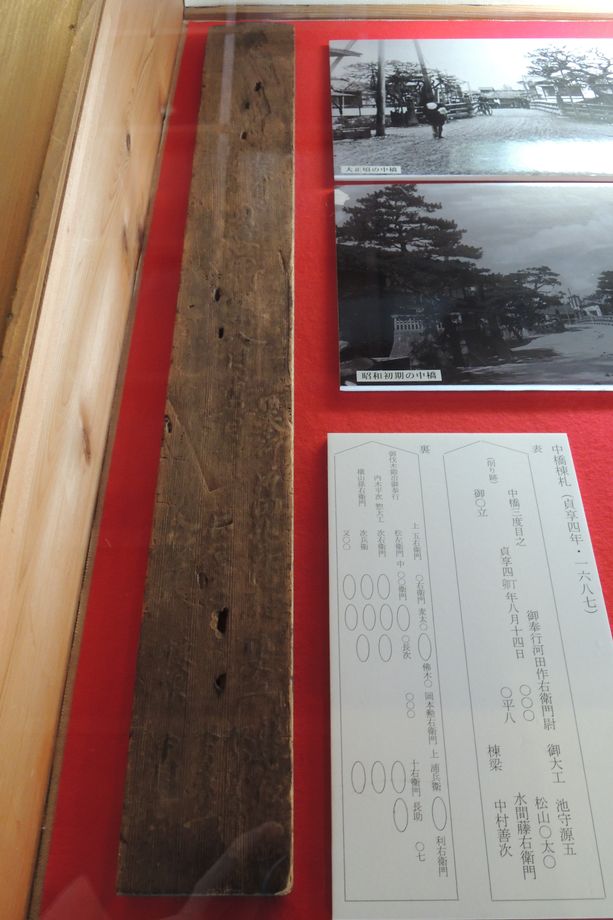

3-2-(1)-2 中橋棟札 貞享4年(1687) 御奉行河田作右衛門尉 御大工 池守源五[1]

3-2-(1)-2 中橋棟札 貞享4年(1687) 御奉行河田作右衛門尉 御大工 池守源五[2]

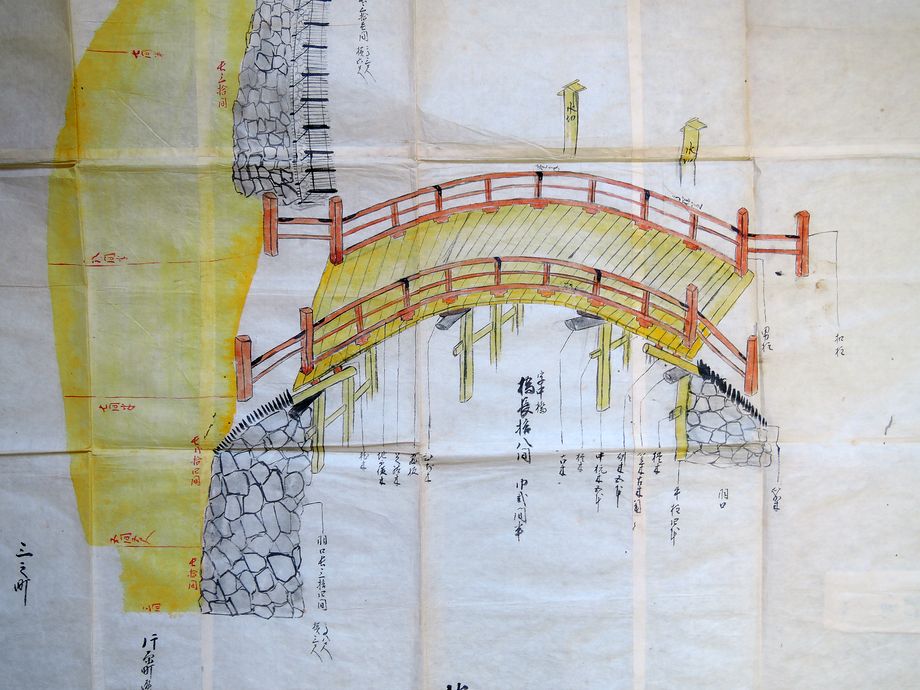

3-2-(1)-3 文化8年(1811)中橋普請文書にある中橋の姿図

岐阜県歴史資料館・飛騨郡代高山陣屋文書1-40-56-1

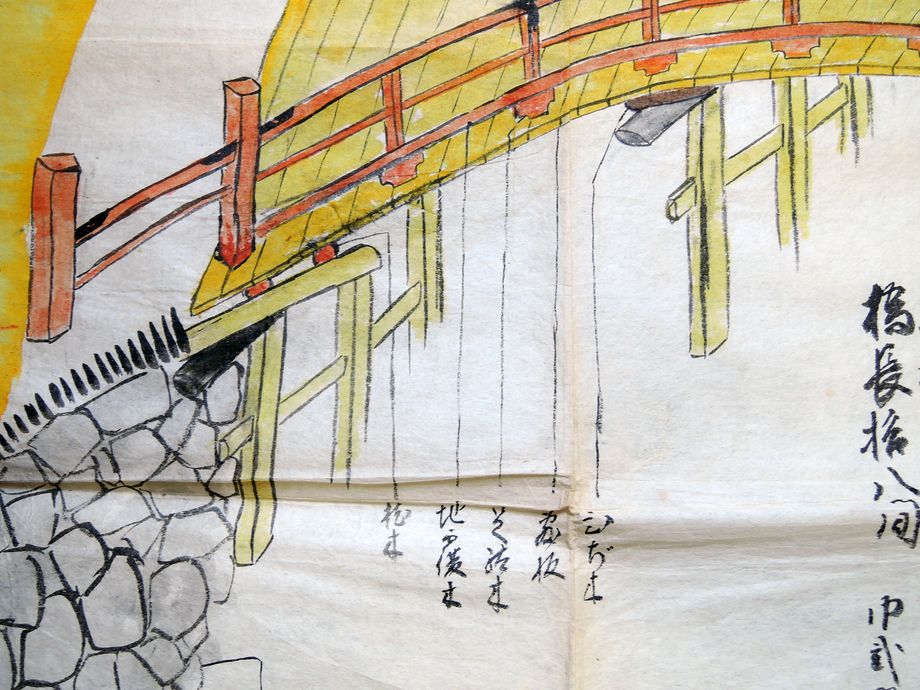

3-2-(1)-4 文化8年(1811)中橋普請文書にある中橋の姿図(部分)

岐阜県歴史資料館・飛騨郡代高山陣屋文書1-40-56-1

3-2-(1)-5 天文5年(1536)の銘がある擬宝珠 昭和57~59年頃に枡形橋から外され、保管していた。

3-2-(1)-6 「天文五丙申年三月吉祥日 尾州住 鑄工 水野平蔵」の銘がある擬宝珠

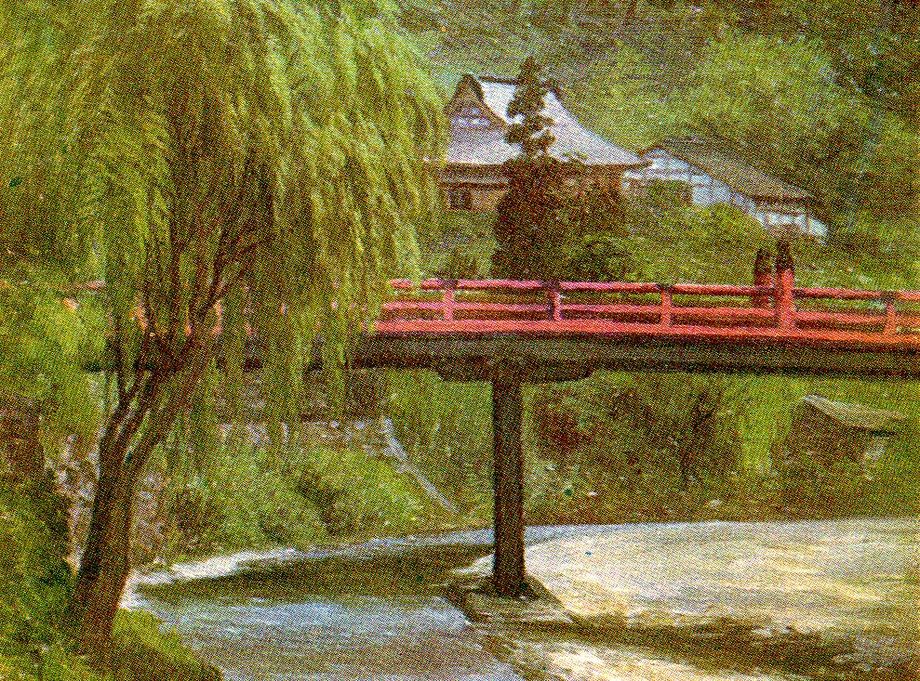

3-2-(1)-7 文久元年(1861) 架け替えの中橋

3-2-(1)-8 文久元年(1861) 架け替えの中橋 (明治44年『飛騨山川』の扉絵)

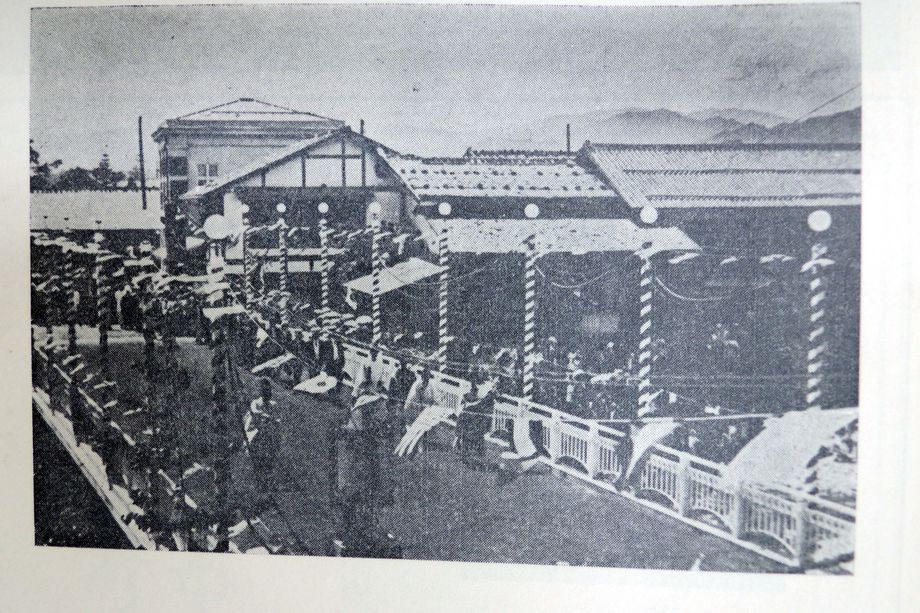

3-2-(1)-9 大正14年7月竣工の中橋

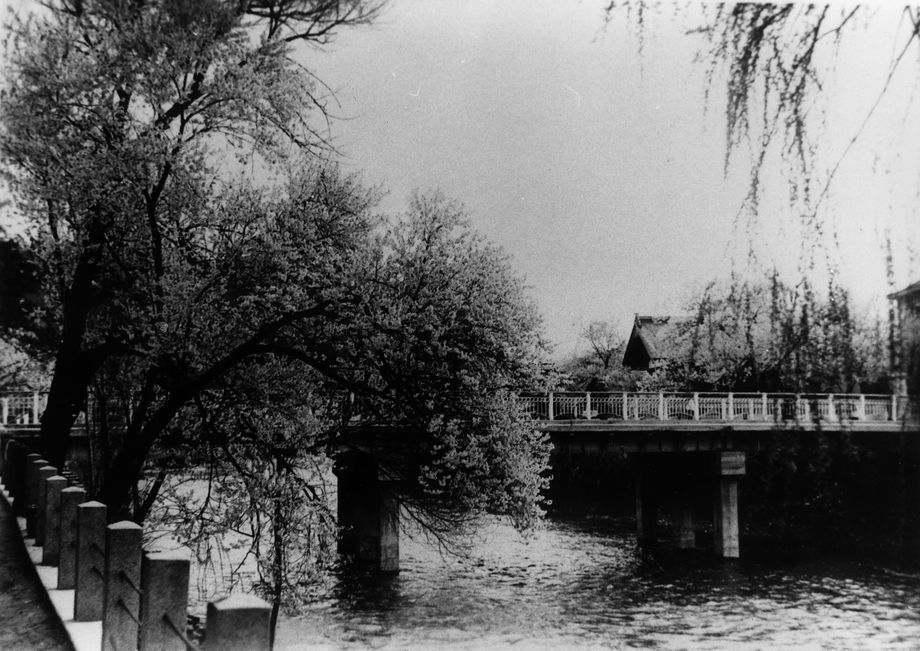

3-2-(1)-10 大正14年竣工の中橋

3-2-(1)-11 大正14年竣工の中橋、欄干は戦争中に供出

3-2-(1)-12 大正14年竣工の中橋、欄干の供出後

3-2-(1)-13 大正14年竣工の中橋、欄干を擬宝珠に

3-2-(1)-14 工事中の中橋 平成26年1月10日