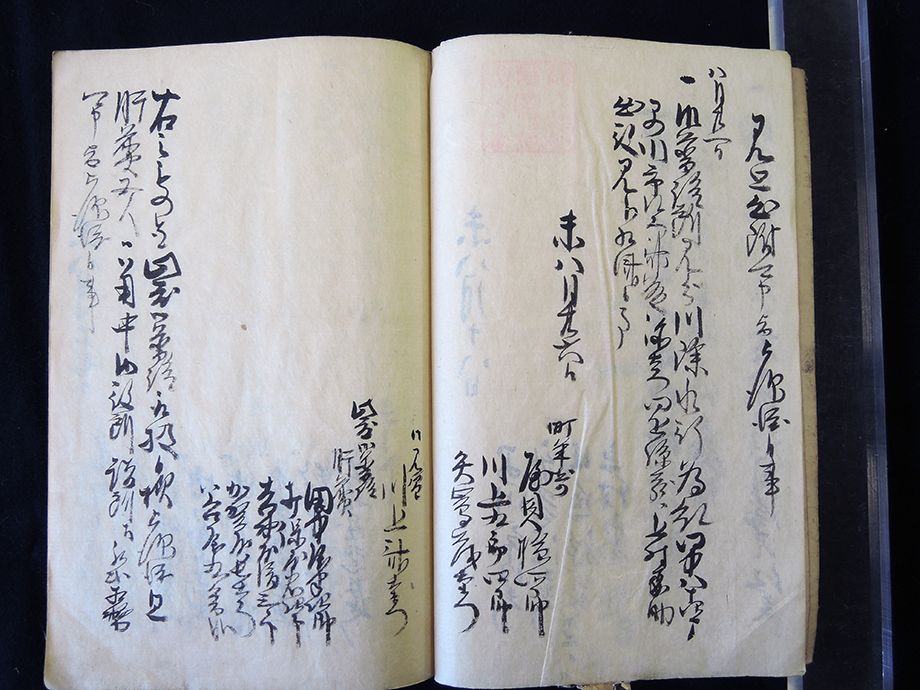

3-2-(2)-1 中橋・鍛冶橋普請御用留

文化八年(一八一一)七月晦日、豪雨によって宮川が氾濫し、高山三之町村の中橋と鍛冶橋が流失した。

高山御役所は直ちに、御役所役人・町年寄・有力町人の代表(肝煎)に命じて、両橋の掛替えと、決壊した川除(かわよけ・堤防)の復旧工事に取りかからせた。

この「御用留」は、洪水によって流失した高山三之町村中橋を復旧するために設けられたという「中橋御普請所」に出向した高山御役所役人の動きを中心に記録している。この中橋普請所は、中橋と同時に流失した鍛冶橋(高山三之町村)、及び両橋の上流で決壊した川除(かわよけ・堤防)をも含めて、総合的復旧工事を推進するために設けられた機関であった。

「御用留」は、同普請所の人員構成から書き起こし、大工・石工・黒鍬など有職の人々の活動、ほとんど無償で出仕した近郷の村人たちの根伐り・木取り・運搬等の活動状況をこと細かに記録している。

〔読み下し文〕(一部抜粋)

未八月十八日

早川市右衛門

斉藤弥右衛門

田近孫蔵

上村翁助

右は高山三ノ町中橋・鍛冶橋掛直し、並び二川除御普請取扱ひ候様仰せ渡され候。

一田中半次郎儀は、右御普請目論見(もくろみ)仕立て申し候。

見廻り心附け申すべき旨

仰せ渡され候事

八月廿一日

一御普請所見分、川除水行糺(ただ)しのため、田中半次郎・早川市左

衛門・斉藤弥右衛門・田近孫蔵・上村翁助、出役見分相済み候事。

未八月廿六日 町年寄

屋貝権四郎

川上九郎四郎

矢嶋茂右衛門

同見習

川上斉右衛門

此度御普請

肝煎

田中屋半次郎

打保屋忠次郎

吉野屋清三郎

加賀屋長右衛門

谷屋九兵衛

右の者ども、此度御普請取扱ひ候様仰せ渡され、且つ肝煎五人

ハ御用中、御役所詰所へ出仕し相務め申すべき旨仰せ渡され候事

未八月廿七日

高山町

組頭

川崎屋惣右衛門

内山屋忠右衛門

辻屋卯兵衛

長瀬屋喜右衛門

都竹屋忠右衛門

大野屋惣左衛門

壱之町

組頭

宇野屋勘右衛門

同

山田屋彦助

弐之町

組頭

藤瀬屋喜兵衛

同

中山屋庄兵衛

三之町

組頭

千虎屋弥七

同

黒木屋忠左衛門

右は此度御普請取扱諸事、町年寄並びに肝煎のものへ承り合ひ、

相務め申すべき旨仰せ渡され候段、早川市左衛門申し渡す。

九月朔日

一中橋・鍛冶橋御普請・川除水行(みずゆき)とも見分いたし、石垣欠所間敷

改め相済み候事。

同四日

一町年寄・肝煎・組頭印鑑帳壱冊、矢貝権四郎差し出す。

同六日

一中橋東詰北の方道欠け所築立(つきた)て、町並裏行六間、道幅壱丈の積

り相極め、橋長明細帳の内拾八間弐尺・幅弐間三尺の積り、岩

切其の外川除見分、田中半次郎・早川市左衛門罷り出、町年

寄矢嶋茂右衛門・肝煎吉野屋清三郎・与頭忠右衛門罷り出候事。

但し、大工与三郎・黒鍬惣助召連れ見分いたし候事。

同日

一町年寄差出し候御普請証拠書物九冊見合せ、田中半次郎へ相渡

し候事。

九月七日

一肝煎谷屋九兵衛病気ニ付き、療用のため京都へ罷り越し、跡(後)

御用向ハ四人のもの申合ひ、差支え無く相務め申し候ニ付き、

九兵衛願ひの通り仰せ付けられ候間、町年寄・肝煎連印書付差

出し候間、願ひの通り御聞き済みの旨、申渡し候事。

九月十六日

一中橋東側橋台並びニ石垣欠所見分の上、丁帳いたし、今日より

石垣筑立取懸(かか)り候事。

同日

一御普請金御内借金百両、金方掛田中半次郎外四人連印請取手形

これを取り、右支払ひ、右五人のもの立会ひ、其の時二請方へ

相渡し、皆出来仕上げの砌(みぎり)、出来形帳へ町年寄・肝煎・組頭ど

も連印致すべき旨、町年寄屋貝権四郎へ申渡し候事。

定

一今度高山三之町中橋・鍛冶橋懸け直し、宮川通り水行岩切・川

除(かわよけ)石垣御普請目論見(もくろみ)の上申付く条、橋仕立方の儀は前々書形の

通り相違無く、且つ出水の節水行のため岩切致し候上は、目論

見帳の通り聊(いささ)か相違無く相仕立て、出来形見分請け申すべき事。

一岩切の儀、丁帳の通り少しも相違無く切り除き、右割岩は石垣

裹込みの場所へ取り片付け申すべき事。

一橋懸渡し、橋杭(はしくい)・橋台(きょうだい)・石垣筑立方(つきたてかた)、木石寸間(すんけん)(寸法)

目論見(もくろみ)帳の通り相違無く、都(すべ)て繰り方宜しき様入念相仕立て、且(か)つ

鉄物銯(かすがい)・釘(くぎ)の儀ハ、手本鉄物差出し目方極め置き、会所ニ差置き、

右出来の度々手本ニ貫目引合ひ、懸け改め申すべき事。

一大工・石工・人足等ニ至る迄、毎日明(あ)ヶ六ッ時より取掛り、夕

七ッ半時限り引払ひ、尤も取懸り引払ひとも太鼓をならし、休

みの節拍子木を打ち申すべき事。

(一項目略)

一大工・石工・人足とも、日々差釗帳ヲ附け鑑札を渡し置き、御

普請場へ町年寄・肝煎のものども申合ひ、時々見廻り相改め、

油断無く精出し候様申付くべし。引払ひの節鑑札を帳面ニ合せ

引上げ申すべき事。

(一項目略)

一不時出水の節、流木これ無き様手配いたし申すべく候。万一流

失等これ有るニおゐては、早速川触(かわぶ)れ差出し申すべき事。

一火の元念を入れ申すべく候。毎夜小屋場泊りのもの両人づゝ相

定め、名前書き改め相届けるべき事。

一小屋場並びニ御普請場不取締りの儀これ無き様堅く相守り、聊(いささ)

かの木切れたりとも小屋矢来(やらい)外へ持出す間敷(まじ)く候。且つ出小屋(でごや)

の儀毎日引払ひの節、懸り組頭どもより元小屋詰め役人へ相届

け、取入れ方改め受け、引払ひ申すべき事。

右条々堅く相守るべきもの也。

未 九月

九月十二日

一今日黒鍬(くろくわ)石垣始め。黒鍬拾四人。

九月十五日

一小屋場出来ニ付き、今日より小屋開き、(田中)半次郎・(早

川)市左衛門、存じの如く水神・稲荷へ神酒御供への事。

一右ニ付き、御幕片張(かたはり)、町年寄・肝煎へ相渡し、小屋場へ打たせ

候事。

一御用高張燈灯(ちょうちん)四張、同幟(のぼり)大小七本出来、相渡し候事。

一今日より仕職人へ、相改め鑑札渡し候事。

一元小屋定泊(じょうどま)り、同所小遣ひ、清八外ニ壱人づゝ町年寄・肝煎よ

り差出し、今日より相勤めさせ候事。

一御普請所並び二両小屋場火の元 廻り、上向町組頭嶋□屋新

七・河原町与頭福嶋屋卯兵衛・西河原町与頭中村屋太兵衛組へ

申付け候事。

早出

九月十六日 曇 早川市左衛門

一中橋上の方、石垣築き直し、水行瀬直し、掘割人足、三枝郷上・

中・下切三ヶ村のもの共、切ぱニ付き相応の賃銭差し遣し相雇

ひ候ハゞ、格別□□御弁利ニこれ有るべきの旨肝煎ども申し

聞け候ニ付き、御役所へ相達し、右三ヶ村役人呼び出し申し談

じ候処、一日壱人ニ付き飯米代雇賃ともニ銭百五拾文つゝ相渡

し候ハゞ、人足差出し申すべき旨申し候ニ付き、年番肝煎並び

ニ右三ヶ村役人召し連れ、掘割場所見分いたし、明後十八日よ

り取懸り候様申渡し置き候事。

(註 賃金交渉の結果は記録されていない。この件については後述する。)

一右ニ付き、神明町河岸通り水車差障(さしさわ)り候ニ付き、御普請中相

休ませ候様年番へ申談じ置き候。

一諸職人、明六ッ時(あけむつどき)より相始めさせ、夕七ッ 半時頃、残らず引

払はせ候亊。

一小屋場外廻り、惣矢来(やらい)皆出来候事。

早出

九月十七日 曇 早川市左衛門

一瀬直し掘割場所縄張致させ候事。

一町方村より手伝人足(てつだいにんそく)拾三人差出し候ニ付き、掘割場取懸(とりかか)らせ候

事。

一下小屋皆出来候事。

一諸職人明正六ッ時より相始め、夕七ッ半時引払はせ候事。

一上・中・下切村へ人足欠数申し遣(つか)はさせ候事。

早出

九月十八日 早川市左衛門

一城山石取り場所、木立差障(さしさわ)り候分伐払ひ、松枝は石垣外両根堅

めニ埋立て候様、伐払ひの儀山見三之町平蔵へ申付け候事。

一新宮村手伝人足拾人差出し候ニ付き、掘割りの方へ相遣はし候。

一三枝郷上切村人足拾六人、中切村拾五人、下切村弐拾六人来た

り、掘割り取懸らせ候事。

一諸職人、明六ッ時前より取懸らせ、七ッ半頃引払はせ候事。

一石垣土台ニ用ひ候栗角買入れ不足の分は、川上郷下本村御林よ

り伐出させ候積り、先達って見分として青山重右衛門出役、杣

入り申付け置き候処、今日より追々着致し候事。

一両橋流失木、川下(かわしも)村々ニ上げ置き候内、用立て候分取集め、鍛

冶橋懸直(かけなお)しニ用ひ候積り村々へ書付川筋村々へ触書(ふれがき)の儀、年番

肝煎より御役所へ相届け候由、肝煎申し聞け候事。

一瀬廻し掘割り場、長さ七拾弐間皆出来、本瀬〆切(しめきり)水行直し候事。

九月十九日(略)

早出

九月廿日 上村翁助

一中橋上(か)ミの方川除欠所、丁張りとして田中半次郎・早川市左

衛門・上村翁助出役致し、町年番肝煎立会ひ、相改め候事。

一藤瀬村・松之木村・三日町村・槙(牧)ヶ洞村より手伝人足差

出す旨申し来たるニ付き、夫々日刻(ひきざ)みいたし申遣し候事。

一諸職人、朝正六ッ時より取懸り、夕七ッ半時頃引払はせ候事。

早出

九月廿一日 上村翁助

一字升形岩切り入札開きいたし候処、高金五拾弐両壱分銀五匁よ

り金百八拾五両迄の札、都合拾七枚入札これ有り候事。

一松之木村より人足拾三人、本母村より人足七人、手伝いとして

差出し、石持ち運びの方へ遣し候事。

一岩切り落札、高山河原町組頭福嶋屋卯兵衛組藤七・与八郎呼び

出し、場所見届けさせ仕様得(篤)と相談じ候処、相当の(よ

い)申立てニ付き、証人等取り極(き)め□、早々申立てべき旨申

渡し置き候事。

金三拾壱両 金五拾弐両壱分

但、札高 米金値〆

米四拾俵 銀五匁

一三福寺村・石浦村・江名子村より手伝人足差出し申すべき旨申

し出候ニ付き、内割申し、遣はし候事。

九月廿二日より廿四日迄(略)

早出

九月廿五日 晴 田近孫蔵

長さ壱丈

一 松小物木 百五拾本 但

未□弐、三寸

右は中橋普請入用木の内、水際(みずぎわ)ニ用ひ候木数急ニ入用ニ候間、

其の村(片野村)山内ニて取立て申付ける旨、其の意を得相渡

すべく候。尤も取立ての節、山内不埒(ふらち)の儀これ無き様、山見・

名主急度(きっと)締り致すべく候。此の差状、受印令(せ)しめ相返すべきも

の也。

未九月廿五日

片野村

山見

名主

九月廿六日(略)

早出

九月廿七日 田近孫蔵

一 松之木 八本

右は中橋普請入用木、千光寺山内ニて根伐り致させ候 敷木入

用ニ付き、右最寄(もより)山内ニて相渡すべく候。尤も、取立ての節、山

内不埒の儀これ無き様、急度締り致すべく候。此の免状、請印(うけいん)令

しめ相返すべきもの也。

未 九月廿七日

下保村

山見

名主

組頭

一釿(ちょうな)始めニ付き

御郡代様御儀、麻上下ニて辰ノ刻御普請小屋□□成しなされ

候処、規式滞り無く相済み候ニ付き、棟梁大工与三郎へ規式の

畢覧(ひつらん)ニ御酒肴料金弐百匹(ぴき)下され候。小屋帰りニおゐて、有職方

のものども頂戴申し候。尤も、御普請方懸り四人始め、町年寄

三人、肝煎四人、与頭拾弐人、各様麻上下ニて出席いたし候事。

(註)・釿始め=大工の仕事始め。

・金弐百匹=金弐分。二分の一両。

・畢覧=式の終わり。最後の御目見得。

・有職方=大工・石工・黒鍬などその職の技能を高く認められている大。親方。

以下、この史料には延々と、用材の伐出しと運送、及び各村々からの差出し人足の件について記録されている

その一例を示す。

早出

十月廿九日 晴 斉藤弥右衛門

晦日触

人足百五拾八人 千光寺桁木引取り方

内 五拾壱人 三川村

弐拾六人 上広瀬村

拾八人 三福寺村

四拾人 漆垣内村

弐 大 五明村

拾四人 塩屋村

朔日触

人足百五拾七人

内 弐拾四人 山口村

拾五人 滝 村

拾壱人 岩井村

八 人 本母村

弐拾壱人 桐生村

弐拾五人 下岡本村

拾弐人 七日町村

弐拾六人 上岡本村

四 人 春国村

拾壱人 千鵑村

二日触

人足百五拾七人

内 弐拾六人 西之一色村

弐拾四人 冬頭村

弐拾弐人 花里村

三拾六人 三枝下切村

拾九人 中切村

拾八人 上切村

九 人 赤保木村

三 人 前原村

合四百七拾弐人 高百石二六人当

右は中橋御普請入用木引取り人足、書面口割りの通り、先達て

相触れ候通り相心得、遅滞無く差出すべく候。尤(もっと)も、出不足こ

れ有り候はゞ、差支(さしつか)へ(罪)ニ成るべく候間、問違ひ無く差出

すべく候。前文言。

〔解説〕

この史料は、文化八年(一八一一)七月、飛騨を襲った大洪水のために流失した高山三之町村中橋と同鍛冶橋の復旧事業の実際を、普請所の役人が日を追って具(つぶさ)に記録したものである。

ここには、災害復旧に尽力した御役所の役人たちや三人の町年寄、及びほとんど無償で作業に駆り出された農民(人足)たちの苦労が極めて詳細かつ具体的に記録されている。しかし、今までに世に出ている市町村史や災害の研究史の中で、この史料以上に、災害復旧事業の実態をより具体的により臨場感を持って記述しているものはないと言っても過言ではない。

この史料の優れている点は、大きく以下のようにまとめることができるが、そのことは、幕領飛騨の文化年間における施政の実態を思考することであり、御役所の呼びかけに呼応して公共のために労を惜しまなかった高山町の有力者と近在の一般農民たちの自意識の高さ、さらには当時の大工・黒鍬・石工等の土木技術の高さを実記することであると考えられる。

① この大事業推進の中心となった「中橋掛替普請所」は、高山御役所役人の中から選任された優能・実直な手代・地役人四人、高山町年寄三人、さらに高山町の富有商人の中から選ばれた田中屋半次郎等の肝煎五人、総勢十二人がその任に当っている。

② この記録には、幕府の権威を笠にきたかなり威丈高な言辞もみられるが、お上の命に従って働いた農民の無償奉仕の姿からも、この大事業が実は官民一体となって遂行されたと考えてよいと思われる。

③ この事業は、流失した中橋・鍛冶橋の復旧とともに、決壊した川除七十余間の復旧及び、水流の方向を変える岩切り工事を総合的に推進され、川除・岩切りの作業に先に着工・完成している点が注目される。

④ 工事全体の目論見(事業計画)を立てた田中半次郎という人物の存在はいちだん輝いているが、大工の棟梁与三郎ほか有職と呼ばれた大工・石工・黒鍬の人たち、及びお上の命によって出仕した一般の農民(人足)たちが身につけていた、根伐り・製材・運搬等に関わる技能には、かなり高いものがあったと考えられる。

そうした、国全体に広がっていた土木建築にかかわる潜在的な技能の高さは、近世史上、もっと高く評価されなければならないであろう。

⑤ この事業に従事した人々の数は延べ六千人を超えると推定されるが、そのうち有職と呼ばれて正当な賃金の支払いを受けた大工・石工・黒鍬等は別として、お上の命によってたびたび出仕した奉仕人足に対する手当の支給がどうなっていたか不明である。

九月十六日に三枝郷が御役所に要求している一日銭一五〇文(食事料・雇用賃合わせて)という賃金は、農日庸・臨時の土木工事人足賃としては当時の平均的な額である。

世の中(米穀の作柄)が安定しておれば、銭一五〇文で米一升二、三合から一升五合買うことができた。

酒は生酒(なまざけ・半濁り酒)で一升一五〇文、諸白(もろはく・清酒)が一升一六〇文、上銘柄酒は一升一八〇文から二〇〇文であった。

ちなみに、普請所から支払いがない無償のお手伝い人足・割当て人足の場合、普通、出身村の村入用(持高と家割りで徴収される今日の村民税)から支給された。

⑥ 大工・黒鍬・石工等特殊技能を持っている人々(彼等はたいてい徒弟制度によって技能を学んだ)に対する賃金は、普通、人足や日庸が銭勘定であったのに対して、銀勘定で支払われた。

銀相場・銭相場の変動は大きいが、文化年中は比較的安定しており、上大工の中には一日に銀二匁五分から八分(銭に換算して二一三文から三〇五文)稼ぐ人もいた。

⑦ この大工事の総事業費の決算は見当らないが、この時代、幕府には地方に発生した災害に対して援助を差延べる経済力は極めて乏しかったので、九月十六日の記録に「内借金百両」の記録はみえるが、おそらくこの三、四〇倍の費が、有力町人等の献金によって賄われたものと推定される。

新田の開発等は出資金であるとしても、後々利潤の見込めない土木事業等は心ある有力者の献金、近郷村々の労力奉仕に頼るほかはなかった。

⑧ その他、あわただしくも活気にあふれていた官民一体の大工事推進の事務方の動きの中から、山方・普請場の情景まで、特に意に留めておきたい事柄を箇条書風に挙げてみる。

(ア)この大事業の目論見を立てたという田中半次郎という人物の存在。

(イ)災害の様子を一ヶ月間に九冊の書き物にまとめて町年寄より御役所へ提出している。

(ウ)普請小屋の廻りを矢来で囲み、夜は二人の定泊りを置いて警戒にあたっている。

(エ)普請小屋開きには、水神と稲荷に神酒を供えて、工事の無事を祈っている。

(オ)中橋・鍛冶橋の流失木を下流の村々に拾わせ、高山まで運ばせて、鍛冶橋の用材の一部に用いている。

しかし、中橋は格式の高い橋として、流失木は一本も用いなかった。

(カ)後々の被害を防ぐため、岩場を掘り割って水流を変えるという工夫をしている。

(キ)岩割りの工事は、正当な入札によって担当工事者を決定している。

(ク)釿始め(ちょうな始め)の儀式には、郡代自ら麻上下(かみしも)を着て出席し、大工棟梁与三郎らに酒肴料として金二〇匹(金二分・二分の一両)を与えている。

(ケ)初めのうち、進んでお手伝人足を差し出す村もあったが、次第に御役所(普請所)の場当り的な人足の出仕を命じる傾向が強くなってくる。

しかし、大工事の設計を立てる段階で、根伐り・加工・運搬・普請現場に必要な人足人数を正確に割出すなどということは無理な話である。

(コ)普請場の作業開始時刻、仕事を終えて帰る時刻には太鼓を打ち鳴らして知らせ、休み時間は拍子木を打って知らせている。

(サ)大工・石工・人足等には鑑札を渡し、毎日、普請場へ出入りする時、必ず確かめて通している。出勤簿であり、治安の確保のためである。

(シ)普請場に大小七本の幡(のぼり)を立てて、士気を鼓舞している。