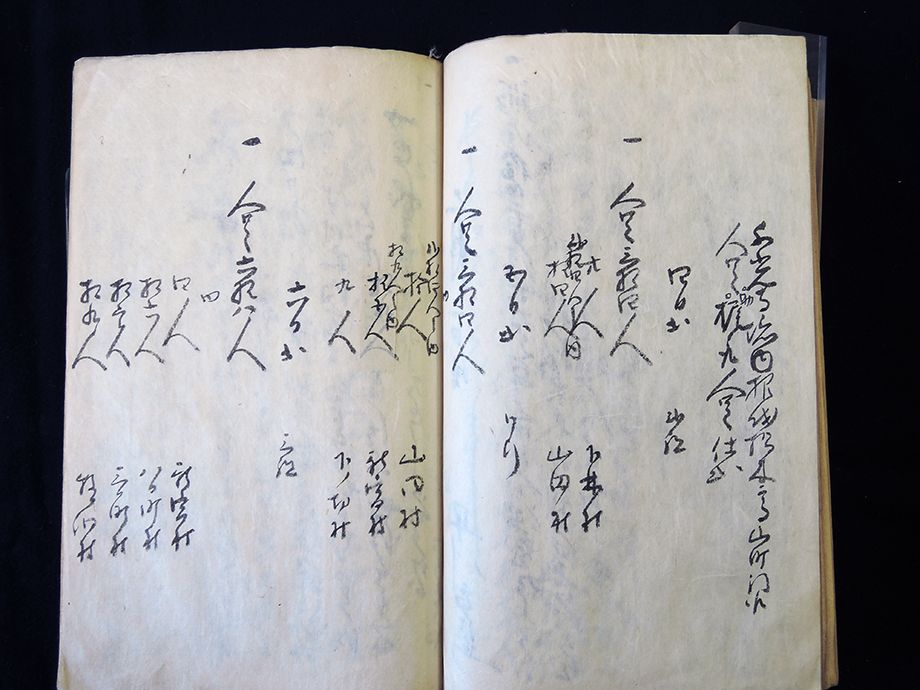

3-2-(3)-1 千光寺境内根伐り人足

千光寺境内根伐り松木高山町引取り

入足助梶取人足仕出し

四日分 弐組

一 人足三拾四人

廿 人 下林村

拾四人 山田村

五日分 同断

一 人足三拾四人

拾 人 山田村

拾五人 新宮村

九 人 下ノ切村

六日分 三組

一 人足六拾八人

内

四 人 新宮村

拾六人 八日町村

拾壱人 三ヶ町村

拾九人 牧ヶ洞村

拾三人 藤瀬村

五 人 福寄村

高当り分遠方ニ付き減

〆

右は中橋御普請ニ付き、入用木三福寺村地内字上野より引取り

人足の節、元方へ諮(はか)り差向け候間、則ち切口割の通り手馴れ候

人足相撰び、名主附添ひ、暁七ッ半時、右場所へ向け差出すべ

く候。尤も、賃銭の儀は追って沙汰有るべき条、其の意を得(う)べ

く候。此の廻状受印令(せ)しめ、早々相廻し、留村より返すべきも

の也。

未

十一月二日

其の処山内ニ於(お)いて根伐り申し候中橋御普請木山出し方入用ニ

付き、差遣はし置き候荢綱(おづな)急ニ入用ニ候間、明三日朝四ッ時分

迄遅滞無く差遣(さしつかわ)すべく候。

一兼(かね)て木取り申渡し置き候橋板長弐間の分出来合ひだけ残らず一

両日中差出すべく候。勿論残り候分も成丈ヶ(なるだけ)出精いたし、木取

り出来次第差送り申すべき者也。延引ニおゐては、差支(さしつか)えニ成

るべき条、心得違ひ致す間敷(まじ)きもの也。

未十一月二日 宮村

名主

組頭

(註)この部分は、御役所の工事担当役人から、橋板の木取りを任されている宮村の

名主・組頭あてに出された、製品出しの督促状の写しである。

一 人足百五拾七人

冬頭始め上り通り 西ノ一色迄□

右は昨朔日(ついたち)迄ニとの□□□□□□□□□□ニ付き、触人足差遣(さしつかわ)

し申すべき間、上触れ差出し候処、出し方丸一日滞り候ニ付き、

明三日出人足猪又□□の通り触れ出し候。尤も文書、例の通

り也。

早出

十一月三日 晴 斉藤弥右衛門

一中橋御普請木、千光寺より高山町へ引取り候ニ付き、桐生村役

人より敷木(しきぎ)の義願ひ出候間、新張村御林木の内より根伐り相渡

し候様、其の村役人・山見宛の免状、桐生村名主へ相渡し遣す。

早出

同 四日 晴 田近孫蔵

一千光寺境内ニて根伐り致し候木品、三福寺村の内字上野より高

山町一統ニて引取り候後、則ち高山町七組ニ割合ひ、其の組木

数五本ヅ々、今日より明後六日迄ニ引取り申すべく、右附添と

して□□□□□(人名)・奥田文右衛門・大池織右衛門、今日出役。

当榑木出し方延引差支(えんいんさしつか)え相成り候ニ付き□□□これ有る問、

明五日五ッ時迄、遅滞無く罷り出るべく候。不在ニ於(お)いては、

急度申付け候条、其の意を得べきもの也。

十一月四日 御普請所

宮村

名主

与頭

同 五日 晴 朝雨

早出

上村善助

一千光寺境内山樽木

附添として出役 斉藤弥右衛門

指田要蔵

田中唯右衛門

庄村岡右衛門

一大樽木、兼て組うけの通り郷組仕組共

午ノ中刻滞り無く着木いたし候事。

早出

同 六日 小雪 斉藤弥右衛門

一下保村千光寺境内ニおゐて根伐り桁木、其の外樽木、千秋万歳、

日出度御普請小屋場所至着の事。

一右置き込み方諸締り附添ひとして出役

早川市左衛門

小榑大助

長瀬□六郎

玉井兵左衛門

岩水栄蔵

宮村名主

新六

右のもの儀ハ、糺明の儀これ有るニ付き、御吟味中宿預り仰せ

付けられ候間、慎み置かせ申すべしと仰せ渡され、畏み奉り候。

川原町

宿

源右衛門 印

未

十一月六日

一千光寺境内木皆着し、御附添として同寺住僧、御普請小屋場所

へ罷り出候事。

早出

同 七日 晴 上村翁助

早出

同 八日 晴 田近孫蔵

早出

同 九日 雪 上村翁助

早出

同 十日 晴 早川市左衛門

早出

同十一日 晴 斉藤弥右衛門

早出

同十二日 晴 田近孫蔵

早出

同十三日 晴 上村翁助

相尋ねる条これ有り候間、明十四日遅滞無く罷り出るべきもの也。

高山

御普請所

新宮村

名主

早出

同十四日 雪 早川市左衛門

早出

同十五日 晴 斉藤弥右衛門

早出

同十六日 晴 田近孫蔵

早出

同十七日 雪 上村翁助

一宮村山内中橋御普請木根伐り方取締りとして、田近孫蔵出役。

早出

同十八日 早川市左衛門

早出

同十九日 斉藤弥右衛門

早出

同 廿日 田近孫蔵

朝雪 早出

同廿一日 夕晴 上村翁助

此の度中橋普請木数見立て、此の者共差出し候間、山見案内致

し、差出す様取計ふべきもの也。

高山

未十一月廿一日 御普請所

久々野組

大西組

早出

同廿二日 晴 斉藤弥右衛門

早出

同廿三日 晴 田近孫蔵

朝雪 早出

同廿四日 曇 上村翁助

早出

同廿五日 早川市左衛門

早出

同廿六日 晴 斉藤弥右衛門

早出

同廿七日 晴 田近孫蔵

一早川市左衛門・上村翁助今朝高山出立、夫々ニ立出致し候事。

同廿八日 晴 記載なし

早出

同廿九日 晴 斉藤弥右衛門

早出

十二月朔日 晴 田近孫蔵

早出

同 二日 晴 斉藤弥右衛門

早出

同 三日 同 田近孫蔵

早出

同 四日 同 斉藤弥右衛門

早出

同 五日 雪 田近孫蔵

早出

同 六日 晴 斉藤弥右衛門

一吉田村手伝人足弐人差出し候事

同 七日 晴 田近孫蔵

早出

同 八日 晴 斉藤弥右衛門

中橋普請入用木、其村ニて根伐り致し候分、早々差越し申すべ

く、此の書付相廻すべきもの也。

中橋

未十二月八日 御普請所

宮村

名 主

組 頭

世話人

早出

同 九日 晴 田近孫蔵

一升形岩切、昨八日迄ニ出来候旨、与頭福嶋屋宇兵衛届出の事。

早出

同 十日 晴 斉藤弥右衛門

一御郡代様中橋より升形岩場所見分御案内致し、斉藤・田近・早

川並びニ肝煎五人召され候。

早出

同十一日 田近孫蔵

一鍛冶橋両詰面枠、今朝迄出来ニ付き、普請小屋取払ひ申すべき

旨、右掛り□□作蔵申し出候事。

同十二日 晴 斉藤弥右衛門

同十三日 晴 田近孫蔵

覚

一檜

ひば 長三間 六寸角以上 四間分

是れハ橋板ニ用ひ候分

一同 長さ九尺 巾六寸以上 八間分

厚さ三寸

是れハ右同断

右は中橋普請入用木品承り取立て、来ル正月廿日頃高山着致さ

せ申すべく候。尤も、取立ての節、山内不届の儀これ無き様、山

見名主度々見廻り、急度締り致すべく候。此の書付請印令(せ)しめ、

相返すべきもの也。

中橋

未十二月十三日 御普請所

宮村山見

名主

与頭