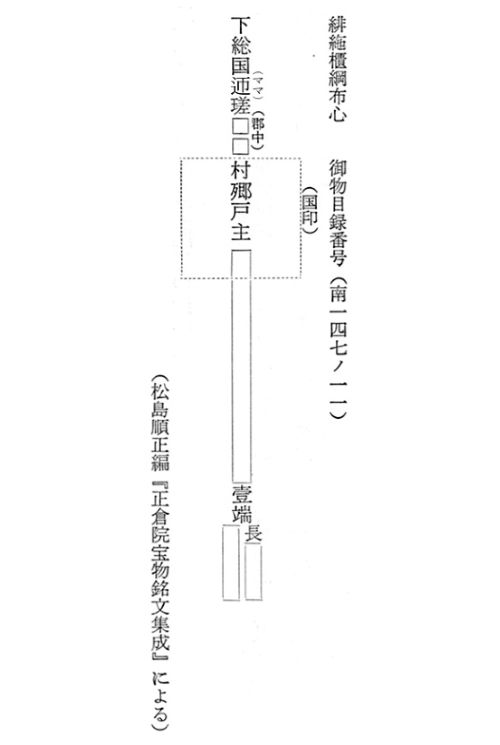

多古町に関係あるものとしては、正倉院の墨書銘に次のようなものがある。

の部分は他の例から「戸主(名前)調(または庸)布(または絁(あしぎぬ))壹端[長○丈 広○尺○寸]」ではないかと推定される。以下の部分には、年月と郡司・国司の署名があったものと思われるが明らかでない。

絁は「悪し絹」で粗製の絹布であるが、養蚕の発達に伴うもので、布(植物繊維)よりもおくれて、養老元年(七一七)上総から納めたのが最初といわれている。大宝令によれば、人別の調では、たとえば正丁(成年男子)一人につき絁ならば長さ八尺五寸、幅二尺二寸、布ならば二丈六尺、幅二尺四寸というように納めたのである。それらの品の包には国郡里、戸主名と年月日を明記し、その国の国印を押して官庫に納めておき、房総のような遠国では十二月三十日までに京都の民部省に送ったが、その運搬も貢納者の負担であり労力・経費が大変であったから、遠国からは布類のような軽い物が許されるようになったのである。

「緋(ひ)絁櫃(ひつ)綱布心」とあるのは緋の絁を納めた櫃を結んだ綱の布心に使われていたものと思われるが、他の銘の例としては「緋絁帯心布」(伊豆)、「緋絁櫃覆町形帯」などがある。「郷戸主」とあって名前がわからないのは残念であるが、同じ正倉院の墨書銘には「下総国匝瑳郡磐室(いわむろ)郷戸主大伴部(おおともべ) 戸大伴マ足輸調庸並(ならびに)一端・天平年十 十月」というものがある。磐室郷は現在の光町北部一帯とされている。

当時の農民は竪穴住居から掘立て住居に変わり、それが一般化したころと考えられ、農業も極端なくらい粗放であった。一部で田植が行われたが、まだ直播が中心で、鉄製農具はわずかに貴族や有力豪族が所有して農民に貸与する程度であった。米の生産力は竹内理三編『古代の日本』の竹内氏の説によれば、奈良時代の標準では、一段の収穫五〇束(米にして二斗五升、現在の斗量にして一斗)であったという。したがって農民の暮らしも極端に貧しい中で、都へ調庸を自らの肩で運び、雑徭や兵役を負担していたのであった。そのため困窮して宅地・園地を売り払って浮浪者となったり、豪族や社寺の奴隷に身を売る者も少なくなかった。

政府は農民に班給する口分田が不足したため開墾を奨励したが実効が上がらないため、養老七年(七二三)、子孫三世までの私有を許す「三世一身の法」を、さらに天平十五年(七四三)には墾田の永代私有を制限つきで認めた。それによって開墾は急激に盛んになったが、その主体は浮浪者や奴隷を使役した貴族・大社寺や有力豪族であった。この結果、公地公民制はくずれ、農民層の分解が進行したため、律令制は根底からゆらぎ始めていた。

大規模な墾田が行われる場合、ふつう管理者の住居を中心に倉庫などが建ち並ぶが、これらの建物は荘家(しょうか)といわれ、管理者を庄長、墾田の経営全体を荘(庄)または荘園(庄園)と呼んでいる。荘園は八世紀半ば以降に成立して十六世紀に及ぶ土地制度である。