当地方における古代から中世にかけての開発は、一般に両総台地に栗山川の枝流が作った浸食谷の入口から谷の奥に向かって進められたと考えられるが、当町の伝承によればその逆に谷の奥の湿地帯から始められて谷の入口に及んだともいわれている。いずれにしても湿地に直播した原始的稲作から、排水に便利な谷の勾配を利用した植え替え稲作への発展によって収穫は増大し、地域は大きく発展したのである。

当町域には枝状に伸びた台地のはざまに多くの谷があり、谷のつく地名はおびただしく存在する(下巻巻末「小字一覧」参照)。サク・ヤツ・タニなど谷の読み方はまちまちで、その読み分けには命名の時期とか、開発者の系統とか、何らかの法則があるのかもしれない。

集落は水田の展開する谷に沿った台地の縁辺部に分布し、台地の先端には領主が城砦(さい)を構えた。『林村由来記』によれば、初めは台地の上に住み、後に本谷(ほんだに)・大谷(おおやつ)・野の谷方面へ移り住んだが、谷合は不便なため、近世の初めごろまでに今の場所に移ったという。野の谷は現在の地名になく、読みも不明である。

このようにして当地方の荘園は展開されたが、多古町域に関係ある荘園としては千田庄(ちだのしょう)、玉造庄および匝瑳北條庄、それに大須賀保(おおすがのほ)がある。村岡良弼著『下総荘園考』は千田庄について次のように述べている。

「拾芥(しゅうかい)抄に下総国千田(ちだ)ノ郡と標し、伊呂波(いろは)字類抄にも載せたり。今は千田ノ庄といひ、香取郡に属し、八十余村に亘(わた)れる総称(おほな)なり(本(もと)は匝瑳郡の地なるを、貞享三年に改めて香取郡に入る)。中古匝瑳郡を分ちて、匝瑳南條ノ庄(即ち今の匝瑳郡の地なり)、匝瑳北條ノ庄とす(今の香取郡の南部なり)。この千田ノ庄は、其北條の内に籠(こも)れるなり。今も千田村ありて、真間弘法寺元亨(げんこう)二年の文書には治田(ちだ)ノ里とも書けり。〔中略〕応保二年の香取文書に、千田ノ庄内福田郷田壱町、限南千田ノ郡堺(さかい)二重堀、といへるは、荒北村の内を二つに分ち、千田庄・大戸荘の堺とせしなるべし(此村内の溝をザイクチと字(あざ)せり。是(これ)二重堀の遺(のこり)なるべし)」

〔注〕引用文中の( )内は原文では割注の部分である。『拾芥抄』は鎌倉時代末期の有職(ゆうそく)書。『伊呂波字類抄』は平安時代末期の辞書である。荒北村は現在の栗源町に属する。

匝瑳郡北部が香取郡に編入された時期は、地域によって一定でないが、栗山川以西の村々は近世初頭の天正検地の際にはすでに編入されていたようである。栗山川以東はそれより遅れるが、貞享(じょうきょう)二年(一六八五)鋳造の東松崎能満寺梵鐘の銘には「香取郡北條之庄松崎村」とあるので、貞享二年よりは早いはずである。松崎神社に永禄九年(一五六六)の『香取郡北條式地之村』という文書がある。史料批判を経てないが、もしこの記述を信じれば、香取郡編入は戦国時代にさかのぼることになる。しかし中村の香取郡編入はずっと遅れるようで、多古町域全体が香取郡に入ったのは元禄ごろといわれている。

真間山弘法寺の文書に「治田里」と書かれた例は、元亨二年(一三二二)と嘉暦三年(一三二八)の少数例で、同寺の他の多くの文書は千田庄と記している。一三二〇年代ごろには一時「治田」と書き「里」と称していたらしい。

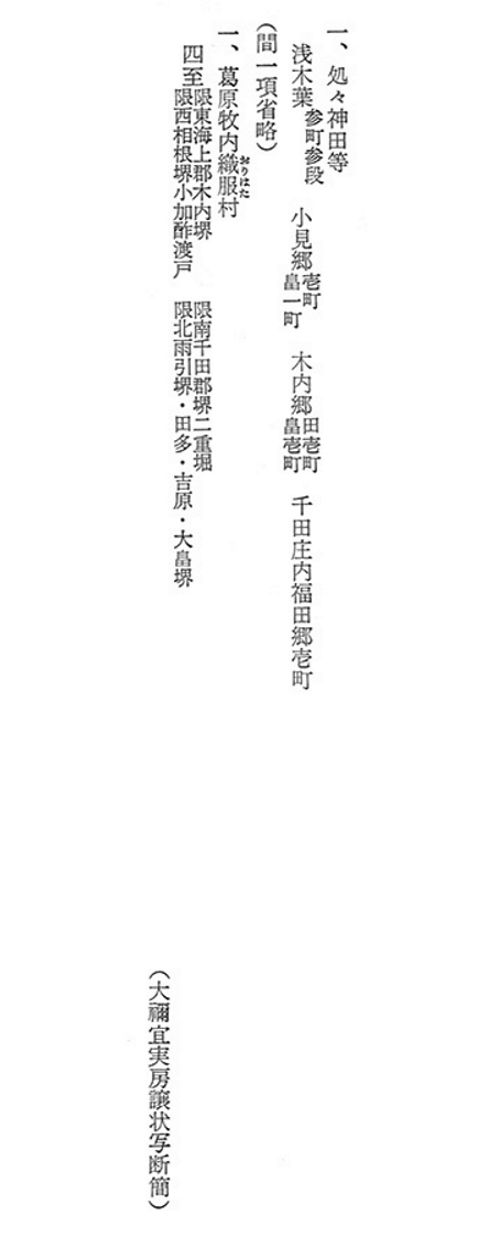

応保二年(一一六二)の香取文書として引用してある譲状は『千葉県史料』では年月未詳としている。ただ同史料が次に載せている同じ筆者(大禰宜実房(おおねぎさねふさ))の別の譲状が応保二年になっているので、一応応保(一一六一~六三)のころと見られるが、これが「千田庄」の文字の初見であるから、立庄の時期が十二世紀中期以前であることは確実である。

福田郷は佐原市、織服(織幡)村は小見川町であり、前ページ引用文の荒北村は栗源町である。

なお『下総荘園考』の引用は誤解を招きやすいので、その部分を念のため載せておく。

千田庄の庄域は諸文書を総合すると原・大原・中村・岩部・田部・福田などの諸郷と考えられ、中峰・安久山・飯高・金原などの地も文書によって千田庄の内と見られるところから、千田庄は多古町域を中心に八日市場市北端部、佐原市南部、栗源町、山田町、あるいはさらに山武郡北部をも含んでいたように考えられる。ただ時期によって変動があり、後に領主になった千葉氏の勢力が強大になるにつれて拡大したものと見られる。

しかし先に見たように、東松崎村一帯は江戸時代になっても北條庄を称しており、清宮秀堅著『下総国旧事考』には、北條庄の内に千田庄もあり、柏熊が北條と千田の境であるとされている。千田庄に関する資料が当地方には全く残っていないので、境域はじめ庄の内容についても不明確な点が多いのが実情である。

多古町千田は千田庄の政所(まんどころ)(役所)のあった所といわれ、それに関する伝承もあるが、それを実証する文献は残されていない。しかし古代からの房総の幹線道路である上総・下総の国境の道や境の宮の存在から、この地域がかつて枢要な位置にあったことは十分考えられるであろう。おそらく千田庄がまだ狭い範囲にとどまっていた初期には庄の中心が千田の境の道近くに置かれていたのではなかろうか。

千田諏訪神社(境の宮)

千田庄の中心としてもう一カ所考えられるのは飯笹で、ここにも千田、千田台という小字がある。近くの住居遺跡からは「千」の字の書かれた墨書土器が出ており、千田庄に先行するものとして、千田の地名に何らかの関わりがあるのではないかと考えられる(地域史編飯笹参照)。

また、飯笹には北宿・中宿・南宿という、かつて宿町のあったと考えられる地名が宇賀神社のわきにある。この宿については、近世の「多古宿の成立」の項で八坂神社遷座の件に関連して若干考察を試みたのであるが、その要点は次のようなものである。飯笹には宿についての伝承はないが、多古宿成立以前の中世の宿であると想像される。中世の宿駅は荘園制の発達に伴って設けられているので、中世に北・中・南と分かれるほどの宿町があったとすれば、この地域では荘園との関係を無視してはありえないということになる。荘園の政所がここにあったかどうかは別としても、当時千田庄の一中心地であったことは考えられる。宇賀神社がかつて七カ村総鎮守であったこともそれに関係があるのではないだろうか。

次に千田庄の開発領主がだれかという問題について検討してみたい。平安時代末期には千田庄の領家(りょうけ)として判官代(ほうがんだい)千田親政の存在が知られているが、これについては後に一項設けて述べるので、ここでは彼の本姓が藤原氏であり、その父祖が下総守であったことだけに触れておく。

問題は、千田庄を開発し、その権益を守るために藤原氏のような権門にこれを寄進したのはだれかということである。この時代に千田庄司を名乗っていたのは、『神代(かじろ)本千葉系図』(七六ページ系図参照)によれば、千葉氏第二代常長の子鴨根三郎常房の長男常益であり、後にも先にも千田庄司を称した者は千葉氏の諸系図にもこれ以外にいない。『源平闘諍(とうじょう)録』によれば、千田親政が結城野の合戦に出陣した時に従軍した者の中にはこの常益の子や孫の名が見えるが(これについては後に詳述する)、常益がその当時すでに死亡していれば千田庄司を名乗る者がその子孫にいてもよいはずである。親政が敗れて千田庄の支配者が変わったため、この一族はこれ以後庄司職を確保できなかったのであろうか。

前述のように千田庄の名の文献上の初出は応保(一一六一~六三)のころであり、結城野合戦は治承四年(一一八〇)である。その間の約二〇年、常益が千田庄司であったとしても年代としては不当ではない。立庄時期が応保以前のどこまでさかのぼるかは確定できないが、おおよそこのころであるとすれば、開発領主である常益が前の下総守である藤原氏を領家として中央の権門に寄進し、それを本所(領主・領家の上位にある名儀上の荘園所有者)として立庄したのではないかという推定は一応成立すると思われる。

常益の父常房が名乗る苗字の地鴨根は上総国夷隅郡伊南庄鴨根郷といわれている。『千学集抄』には「常房鴨根三郎千田の祖也」とあり、千田を称したこともあるらしいが、常房の子孫で千田を称するのは常益の他には系図上はいない。一方、伊南庄一帯に常房の子孫がいないのは開発に成功せず千田へ移ってきたと考えるべきであろうか。

次に、玉造庄について『下総荘園考』の記述を見ることにする。

「倭名抄に、匝瑳郡玉作郷とある是なり。諸国に玉作郷あるは、皆玉作部の居りし所なりとぞ。〔中略〕 今、南玉造村あり。香取郡に入り、千田庄に属す(香取神宮の西にも玉造村ある故に、此方は、南の字を冠して之(これ)に分つ。もと香取神宮の神幣を作れる部曲(かきべ)なるべし)。三井寺(みいでら)は近江の滋賀園(おん)城寺なり。倭漢三才図会に、下総国玉造の蓮華寺あり。今は法華宗なれど、本は三井寺に隷して天台宗なりしなるべし」

〔注〕蓮華寺は、寺伝によれば初めは真言宗の道場で観音院といい、弘安年中(一二七八~八八)に改宗・改称したとされ、三井寺の末寺であったことは伝わっていない。

玉造庄の荘域が古代の玉作郷に当たるとされている。また、村岡良弼著『日本地理志料』は詳しくその荘域に触れて、次のようにいっている。

「旧事(くじ)考に云(いは)く、玉作方(まさ)に廃す。今玉造村有りて香取郡千田ノ荘に属すと。図を按(あん)ずるに玉作・方田・川島・松崎・山倉・大角(おおとがり)・坂・柏熊の諸邑に亘(わた)る。蓋(けだ)し其地也」

ところで、千田庄・玉造庄の本所について知りうる記述が『吾妻鏡』の文治二年(一一八六)三月の条にある。この年は平家滅亡の翌年であるが、源頼朝から、その知行国となった下総など三カ国の荘園に対し、未済の年貢を早く納めるよう荘官に催促せよと部下に指示があり、それらの荘園名が記されている。それには、殿下御領三崎庄、同大戸(庄)・神崎(庄)のあとに金田庄とあり、次いで三井寺領玉造庄、熊野(社)領匝瑳南條庄とあって、千田庄だけは肩書が空白になっている。千田庄の肩書に「同」の字はないが、記された順序から見て、千田庄が殿下領(摂関家領)であった可能性もありえよう。あるいは領家の千田親政が滅びたため領有関係が定かでなくなっていたのであろうか。なお知行国というのは、国司ではないのに国の支配の実権を行使して、経済的収益を獲得する仕組みで、制度上、国司になれない上級公卿(くぎょう)が知行主となり、院政のころ盛んに行われた。将軍となった頼朝は関東諸国の知行主となったのである。

玉造庄に関する文献はこの『吾妻鏡』の一行のみであり、立庄の時期、在地領主など全く知る手掛りがない。南玉造蓮華寺は観音院を称した以前は三井寺の末寺であったらしいが、寺領荘園の成立には、国衙の圧迫を逃れるため地方寺院が中央の大寺の保護を頼り、末寺が本寺に寄進する場合が多かったといわれる。この庄もそうした例によるものであったかもしれない。

千田庄は匝瑳北條の内に生まれ、次第に荘域を拡大したようであるが、鎌倉時代この地域の実権を握った千葉氏一族が、幕府の有力御家人であり、下総国守護となった千葉介の権力を背景に支配を強めていった結果、玉造庄も併合されたのではないかと考えられる。もっとも、大社寺などは散在した領地を交換などによって集中をはかる傾向もあったというので、三井寺領であった玉造庄もそうした事情があったかもしれない。

ただ、東松崎一帯は先にも触れたように貞享二年(一六八五)鋳造の能満寺梵鐘の銘に「香取郡北條之庄松崎村」と記されており、中世末まで北條庄として残ったのかと思わせるのであるが、前掲の通り『地理志料』も「方田・川島・松崎」は千田庄に属すとしており、『千葉県地名辞典』(角川書店)もまた、匝瑳北條庄に含まれる中世の郷村には大寺郷・鏑木郷・内山があり、北條庄の荘域は「現在の干潟町西部から八日市場市北部にかけての下総台地上に位置したと想定される」といっていて東松崎一帯を含めていない。もっともこれは、史料の上に現われないため他の郷村を含めていないだけであって、必ずしもこれらの三郷村に限定されるわけではない。

能満寺の鐘銘は、荘園制が全く崩壊した後の鋳造であって、単なる地域名として用いているので、その地が必ずしも中世末まで北條庄域にあったという根拠にはならないかもしれない。また、永禄九年(一五六六)の『松崎大明神香取郡北條式地之村』という文書にも庄の字は入っていないように「香取郡北條」という地域も存在したのであるから、「匝瑳北條」は千田庄も含む広域の地名であったとも理解され、必ずしも庄の名前ではないとも考えられる。

以上の二例を除いては、当町域に北條庄の名を載せる資料は今のところ見当たらない。したがって東松崎一帯が千田庄に含まれず匝瑳北條庄の内に中世末期まで残りえたかどうかは明確にできない。ただ周囲の状況から、『地理志料』に従って千田庄に包含されたと考えるのが現状では妥当と思われるのである。

最後に、一鍬田地域が属していたと想定される大須賀保について触れておきたい。一鍬田字寺の前(分教場前)に立つ天和(てんな)三年(一六八三)の銘のある石地蔵には「大須賀保一鍬田」と刻まれている。この銘によれば、この地が中世には千葉常胤の子四郎胤信に始まる大須賀氏の所領であったことがわかる。

大須賀氏の本拠は下総町の助崎城と大栄町の松子城にあった。大須賀保は現在の大栄町、成田市北西部、下総町および神崎町南部一帯と比定されており(『千葉県地名辞典』)、利根川支流大須賀川から尾羽根川の流域の台地部一帯に及んでいる。しかし大須賀保関係の文書からは一鍬田の名は確認されない。あるいは大須賀保の内の他の村の枝村であったかとも考えられる。

なお保は本来は地方行政単位の一つで、荘園制の発達に伴って中央政府領または国衙領として荘・郷・保と並称された。しかし、在地有力者によって開墾され私領化されたので荘園と同質のものといってよい。