当時の下総守が誰であったか、また目代の名も明らかでないが、『吾妻鏡』によれば目代は平家の方人(かたうど)であった。したがって千田親政は目代とは近い位置にあったはずである。目代討たるの急報を受けた親政は、翌十四日直ちに兵を率いて千葉庄へ向かうのであるが、これを見ると親政は、目代とともに下総における平家方の中心人物であったことがわかる。その勢は一千騎と伝えられており、目代が襲われる以前から情勢の急な動きを警戒して出陣の準備はできていたものと思われる。当時小勢力であった千葉氏を討つだけならば十分すぎる兵力であった。

以下その日の合戦の模様を『源平闘諍録』を中心に千葉氏関係の史書によって見てみよう。なお親政の呼称が諸書によって異同があり、『千葉実録』には平判官親正となっている。本書では引用文以外は親政に一応統一しておく。合戦は結城野、現在の千葉市登戸(のぶと)、寒川、曽我野あたりで行われた。

『源平闘諍録』は『平家物語』の異本の一つで、千葉氏周辺の作者によって、千葉氏関係の事象や説話を盛り込んで再構成された物語で、必ずしも史実とは言いがたいが、その巻第五の「二、加曽利冠者(くわじゃ)与(と)千田判官代親正合戦事」の全文を掲げる。これの前の節は「一、兵衛佐(ひょうえのすけ)催二坂東勢一事」で、頼朝が上総から下総に向かうとき、上総権介広常が一千余騎をもって先陣をしたいと申し出たところ、千葉介常胤が、下総の事なら任せてくれといって手勢三百余騎で下総に向かったという部分である。

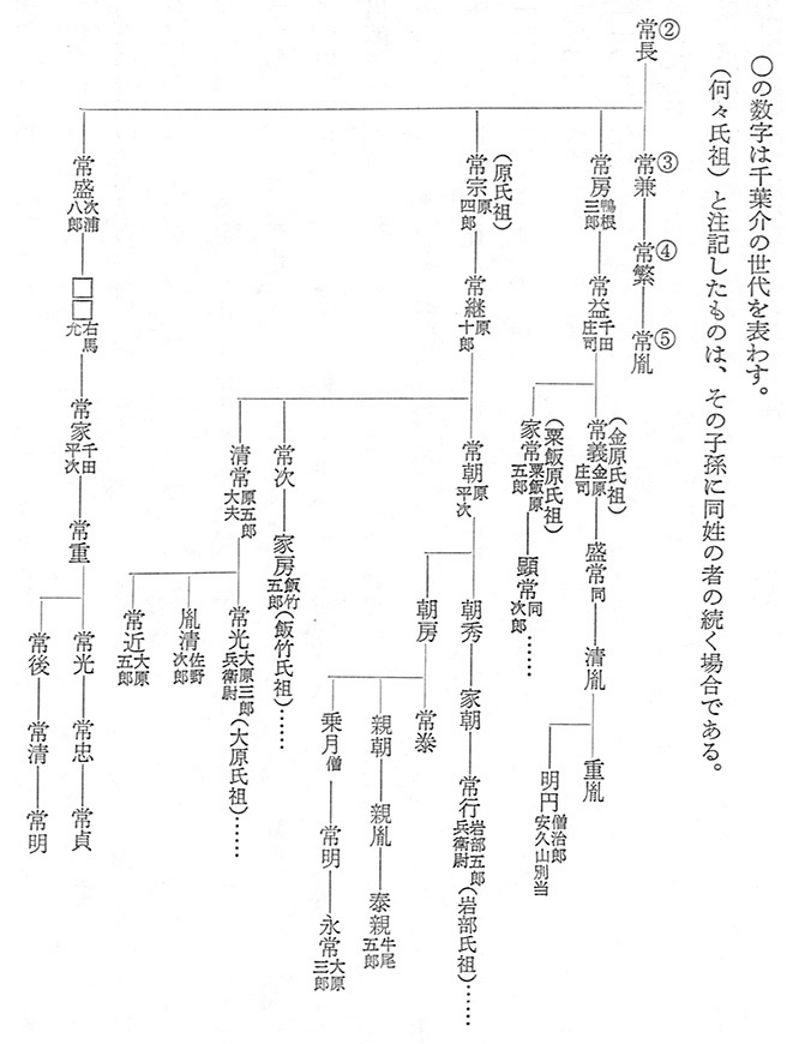

この時、常胤に従っていたのはその長男胤将以下次男師常(相馬氏)、三男胤盛の子の武石氏、四男の田辺田(大須賀)氏、五男の国分氏、六男の胤頼(東氏)などのごく狭い範囲の一族であり、その苗字の地も千葉庄周辺に限られている。常胤の六子の氏族は後に千葉六党と呼ばれ、北総の各地に勢力を伸展させ、千葉氏の領国支配の要(かなめ)となるのである。(九〇ページ系図参照)

「さるほどに平家の方人(かたうど)千田判官代藤原親正、右兵衛佐(すけ)の謀叛(むほん)を聞きて、吾当国(東国)に在りながら頼朝を射(う)たずては言ふに甲斐(かひ)なし、京都の聞へも恐れあり、且(かつ)は身の恥なりとて、赤旗を差し白馬に乗て匝瑳の北條内山の館(たち)より右兵衛佐の方へ向かはんとす。相随ふ輩(ともがら)は誰々ぞ、前(さき)の千葉介太夫常長の三男鴨根三郎常房の孫原十郎太夫常継、同子息平次常朝、同五郎太夫清常、同六郎常直、従父(叔父)の金原庄司常能、同子息金原五郎守常、粟飯原細五郎家常の子息権太元常、同次郎顕常等を始めとなし、一千余騎の軍兵を相具し武射(むさ)の横道を越え白井の馬渡(まわたし)の橋を渡って千葉結城へ罷(まか)り向かふ。時に加曽利冠者(くわじゃ)成胤、祖母死去の間同孫たりと雖も養子たるにより、父祖ども上総国へ参向すと雖も千葉の館に留まり葬送の営あり。かの祖母はこれ秩父太郎太夫重弘の中娘と聞し。さるほどに親正の軍兵、結城浜に出来(しゅったい)の由人申しければ、成胤これを聞き急ぎ人を上総へ進め、父祖を相待つべしと雖も敵を目の前に見て懸け出でざるは我身ながら人に非ず、豈(あに)勇士の道ならんやとて、俄(にはか)に七騎を相具し一千余騎にぞ向かひけり。成胤進み出て申しけるは、柏原の天皇(桓武天皇)の後胤、平親王将門には十代の末葉、千葉小太郎成胤生年十七歳に罷り成るとて四角八方を打ち払ひ、蜘(くも)手十文字に懸け破り、遥かなる澳(おき)に馳(は)せ出でたり。しかれども親正は多勢なり、成胤は無勢なる間、両国の堺(さかひ)河に着き迫られたり。しかれども僮(かぶろ)(禿)なる童あり、敵が射る箭(や)を中(宙)に受け取りしかば成胤及び軍兵らにも当らず。左右に違へて時を移すほどに両国の介の軍兵ども雲霞の如く馳せ来り。上総介、成胤が無勢を見て申しけるは、あれはいかに軍(いくさ)の門出に尤(もっと)も祝ふべきをや、千葉小太郎無勢をもって多勢に向かふの条僻(ひが)事なりと言い終(は)てず、広常早馬にて先を懸けなんとす。成胤これを見て、上総介悪(にく)くも申されけるものかな、そのかみ父祖ともに上総へ参り成胤ばかり残留するに於ては重代相伝の堀の内必ず敵に蹴らるべし。吾身討たれて後は左右(とまれかくまれ)それを知るべからずと言ひ任(まか)せて急ぎ馬の口を引き還し先陣に立つ。これを見て次(つづ)く兵(つわもの)誰々ぞ。多部田四郎胤信、国分五郎胤通、千葉六郎胤頼、堺平次常秀、武石次郎胤重、臼井四郎成常、同五郎久常、天羽庄司秀常、金田小太夫康常、匝瑳次郎助常、佐是四郎禅師(よしもろ)等なり。これを見て原平次常朝、同五郎顕常(前出、清常)互ひに劣らず進み出で命を捨てて闘ひけり。天羽庄司が射し矢に原六郎の乗馬射斃(たふ)さる。六郎かねて手負はば馬より下り立ち、太刀を杖につき立ちたりけり。これを見て原平次、同五郎太夫馳せ寄り、清常の馬に乗せんとすれども、六郎大事の手負ひければ魂(たま)を消(け)て乗りえず。敵は次第に近く吾助かるべしとも覚えず、敵すでに近づき候、各々ここを罷り去りたまへと申しければ二人の兄ども打ち捨てて去りにけり。粟飯原権太元常金哠(かう)を射られて失(う)せにけり。彼此入り違へ闘ふと雖も親正無勢たるにより千田庄次浦の館へ引き退けり」(原漢文)

親政が逃げ帰った次浦の館は、多古町次浦にあった親政の千田庄における本拠地であろうが、当地にそのような伝承はない。出陣した内山の館の所在地は八日市場市北部の内山で、後に千田庄に含まれるが、同じく匝瑳北條庄支配のための拠点であったと思われる。

「館」は貴族の邸宅や国司の宿所・政所を指すが、中世では武士の屋敷も広くそう呼ばれている。その場合、門田(かどた)や垣内田(かいとだ)などの田畠が付属した私営田経営の基地であり、同時に合戦の際の城砦でもあった。おそらく谷田に囲まれ、それを見下す台地の突端にこうした館は建てられていたのであろう。大きな私営田領主はこうした館を各所に置いていた。

親政勢が出陣のとき通過した武射の横道は上総国武射郡(現在の山武郡)と多古町との境にある上総・下総の境の道であろう。白井は下総国白井庄(現在佐倉市と八街町)である。

親政に従った原氏の一族は千田庄原郷に、金原氏は後に千田庄に含まれる金原郷(現在八日市場市)に、粟飯原氏は千田庄岩部郷(現在栗源町)あたりに在住したと考えられる開発領主である。いずれも千葉氏の分流であるが、ここに登場する氏名は、原六郎常直・粟飯原権太元常を除いてはすべて『神代本千葉系図』に載せるものであり、多少同音異字とか家系上に若干の差が見られる程度である。次ページの系図は同系図から『源平闘諍録』で親政に従った者と、千田庄の地名を苗字とする諸氏とを適宜抽出したものである。

親政が動員した一千余騎の在住した地域は相当広い範囲であり、原・金原・粟飯原氏の他にも多くの苗字の武士がいたはずであるが、これら千田庄周辺の三氏だけを特に取り上げているのは、親政に最も近い関係にあったのであろうか。これについては後で触れる。参戦した金原庄司の父千田庄司常益は、おそらくこの合戦の時には年老いていて、その子や孫を出陣させたものと思われる。この合戦の後、千田の姓は次浦常盛の孫常家に移っているらしく、おそらく荘官の職が常家が受け継いだのであろう。次浦氏は親政に従って出陣しなかったのであろうか。ただし『千葉大系図』では、千葉常胤の弟胤幹が千田次郎を称し、それを子孫に伝えている。『神代本千葉系図』は常胤の周辺は省略している。

次浦八郎常盛館跡

一方の成胤に続くのはまず千葉六党の面々で、堺常秀は成胤の弟である。六党の他はすべて上総介広常に従っていた者たちで、広常の弟の天羽(あまは)・金田氏、それに広常と同じく第三代千葉介常兼庶流の臼井・匝瑳・佐是氏などである。

「一、兵衛佐(ひょうえのすけ)催二坂東勢一事」の節には、広常勢の内に以上の諸氏のほか相馬(九郎師常)・長南・印東・伊北の諸氏が含まれている。これらは広く両総一帯に在住した武士たちで、上総介広常の勢力の強大さを示している。

匝瑳氏が広常に従っているところを見ると、千田親政の勢力は匝瑳郡全体を支配するまでには至らなかったらしい。なお佐是四郎禅師については『千葉大系図』その他では祥師(よしもろ)に作っている。

千田庄の諸氏系譜〔『神代本千葉系図』による〕

以上に見るように同族間の結合のしかたは、親子・兄弟の範囲でまとまって行動することを示している。他の同族は同盟者として連絡は取り合うにしても、それぞれの地の状況や政治的なつながりによって独自に判断して行動を決めるので、時には同族間で血を流すことも普通に見られたようである。平常時においても一族の間で所領の争論はしばしば起こっている。

ことに千田親政のように中央の権力者平清盛の縁者であり国衙にも関係があったと思われる者とか、「親王任国」のため守(かみ)を置かない上総国では最高位である上総介に従うのは、所領維持に苦心している武士たちにとって当然の身の処し方であった。

このような合戦のありさまを、『吾妻鏡』は鎌倉幕府の官吏が編纂した記録らしく次のように簡潔に記している。

「十四日、癸亥(みづのとゐ)。下総国千田庄領家判官代親政は、刑部(ぎやうぶ)卿忠盛朝臣の聟也。平相(へいしやう)国禅閤(かふ)と其の志を通ずるの間、目代誅(ちゅう)せらるの由を聞き、軍兵を率ひ、常胤を襲はんとす。これにより常胤孫子小太郎成胤相戦ひ、遂に親政生け虜(ど)り訖(をはん)ぬ」

親政が生け捕りにされたと記す書には『千葉実録』、『千葉伝考記』がある。一方『千学集抄』は、

「成胤等は薄手も負はず、えいえい声にて親政の旗本近く攻め入りたり。親政大勢こらえ得ず、落ち行くこと二十里、遂に馬の渡り迄ぞ追打ちしにける。軍(いくさ)果て、それより上総へ参り、佐殿へ斯(か)くと申上げければ……」

として親政逃走のその後を明らかにせず、『妙見実録千集記』も「成胤追ひ掛け生捕りしともあり。又、一説には、逃げ延びたりともあり」と二説を併記している。

『千学集抄』と『妙見実録千集記』はともに千葉氏の氏神である千葉妙見宮に秘蔵されていた『千学集』を写したものとされる(房総叢書)。この合戦に妙見の化身が現われて成胤らを救い敵を射るという記述は、両書と『源平闘諍録』とにかなり細部まで共通するところで、両者には密接な関係があったものと思われる。ただこれら三書がなぜ親政逃走説ないし両説併記の立場をとったのか、考えるべき問題である。なお妙見の加護については『千葉実録』も『千葉伝考記』もともに記してはいるが、後者の場合は

「成胤力戦すと雖も、寡(くわ)兵にして敵し難く、是に於て妙見を拝し、神威を加へ給はんことを祈るに、忽ち感応ありて大利を得、遂に親政を虜(とりこ)にす」

というように勝利は神威によると言うにとどめている。

親政が次浦の館に逃げのびてからどうなったか、『源平闘諍録』巻第五の「三、妙見大菩薩之本地事」の冒頭は次のように記している。

「北條四郎(時政)を始めとして人々同じく僉(せん)議しける様、御定によって親正を追討ちせんとすといへども、々々(しかじかカ)は側事(そばごと)なり。平家大将軍大庭三郎景親、相模国にあり。畠山次郎重忠、武蔵国にあり。詮ずる所急ぎ企て彼等を討たんと欲すと申すは尤も然るべしとぞ仰せられける。又右兵衛佐の言ひたまふは侍ども承るべし。今度千葉小太郎成胤の初軍(うひいくさ)に先を懸けしこと有り難く勲功の賞有るべし」

「々々は側事なり」は、それらのことは当面の主要事ではない、わき事だという意味であろう。大庭や畠山をすぐ討つべきだということになって、次浦へ逃げた千田親政の追い討ちはしなかったらしい。なお、『吾妻鏡』によれば北条時政はこの時期には甲斐源氏との連絡に行っていたはずである。

親政は捕虜になって、頼朝の面前に引き据えられたあと首をはねられたか、あるいは次浦へ逃げた後どうなったか、本来が土着の武士でない藤原家の出身であるとすれば、父親盛以来縁の深い常陸の佐竹氏を頼るなど、当時まだ東国に根強かった平家方を頼って逃げのびたのではないかとも想像される。しかしその後の文献に彼の名の現われることはない。ただ前掲の系図によれば、藤原親雅の跡を「快雅、弟聖円」が嗣いでいる。弟聖円が還(げん)俗して快雅(よしまさ、あるいはやすまさ)と名乗って嗣いだのであろう。親政の敗北ないし行方不明の知らせを伝え聞いて弟が還俗したものと思われる。

『源平闘諍録』の筆は前掲の巻第五の二を見ても明らかなように、上総介広常がことさらにおとしめられている。福田豊彦氏は『東京工業大学人文論叢』(昭和五〇・一二)所収の「『源平闘諍録』その千葉氏関係の説話を中心にして」において次のように説いておられる。

十二世紀末、頼朝挙兵時の千葉氏の支配は下総のごく一部に限られ、上総氏の勢力が下総でもこれを圧倒している。千葉氏の勢力が下総一帯に広まるのは、上総介広常が頼朝の命によって討たれ、常胤の子孫が下総各地の所領荘園を獲得して自立する十三世紀以降である。さらに上総における広常の権限も千葉氏によって大幅に継承されるが、両総に広く繁栄する一族発展の基礎は、最も巨大であった同族広常の滅亡によって開かれたともいってよい。『闘諍録』の広常関係の説話には敵意さえ感じられ、弱小であった千葉氏のかつて巨大であった同族への感情の一端がうかがわれるのではなかろうかというのである。

前述のように『闘諍録』で広常に従った武士の名を見ると、血縁的にも地縁的にも千葉氏に近い下総の武士が、同国の介である常胤にではなく、隣国の介である広常に組織され、その総勢は一万余騎とされる。それに対し常胤の軍勢は広常に従った一部将程度のものにすぎず、下総一円の同族武士を結集する条件をほとんど持っていなかったと考えられる。広常の勢力のこの巨大さが、後に広常が頼朝の命で誅殺される最大の原因であったともされている。

『源平闘諍録』には史実に反する記述のあることは先に触れたが、福田氏は親政逃走の記述も事実と思えないとしながらも、地名や親政の進攻路や各勢力の武士名などはかなり信頼でき、特に十二世紀末の豪族的領主層の武力構成を考察する重要な素材となるとされている。

なお福田氏は、『闘諍録』の成立を十三世紀後期に整理された千葉妙見宮説話をもちこんで作り上げたものと見て、十四世紀に下らねばならないと推定されている。またその作者は千葉妙見宮の宮司のような千葉嫡家のイデオローグ(指導的理論家)ではないかとされ、この物語作成の目的を次のように推定されている。十三世紀中期に一門の上総介秀胤が三浦氏の事件に連座したため、討手を受けて自害し、上総守護職はじめ上総の地盤をほとんど失ってしまった。そうした危機を乗り越えながら、頼胤の代には新たに伊賀国守護職を得、さらにその子胤宗・宗胤の代になると大隅国守護職を加えている。したがってこの時期に、古代からの嫡統の系譜を整理し、幕府成立期の先祖の功績と妙見の加護とを強調して、千葉嫡家の地位を強化し、自らを頂点とする同族諸氏の統制再編を思想的にはかるために『平家物語』を増補改作したものであろうとされている。

千田親政の逃走を福田氏は事実と思えぬとしているが、その根拠を特に示されていない。しかし、千葉成胤によって捕えられた親政を引き立て、下総国府に入った頼朝に一族を率いて拝謁した常胤が「先(ま)ず囚人親政を御覧に供して、其の趣を演説せり。頼朝卿甚(いた)く悦喜ありて……」と『千葉伝考記』が記したように表現すれば成胤の功名は華々しくなるはずである。幕府側の史書である『吾妻鏡』もそのように記録しているのであるから、『闘諍録』の作者があえて親政逃走説をとり、しかも軍評定で親政を追い討ちしなかった事情にまで触れていることには、親政逃走および生存についての事実が一般に知られていたなどの何らかの事情があったものと思われる。

『吾妻鏡』は鎌倉時代末期に作られた編纂物であり、源平争乱期の記事は『源平盛衰記』なども材料としているので、特に有力者に関係のある記述には注意が必要とされている。したがって親政逃走説を『吾妻鏡』によって否定することはできない。

なお福田氏は『闘諍録』の親政勢が下総東部の匝瑳北條と千田庄に集中していることについて、「平忠盛の聟という小権門的地位と、千田判官代という公的地位をもつ親正が、こうした地縁的、血縁的結合関係を利用して彼らを組織したのであろう。ここにみえる原・粟飯原の一族は、十三世紀の比較的早い時期から守護千葉氏の被官として史料に見えている。親政与同によって同族の地位から脱落し、千葉嫡家の従者化したと考えると理解しやすい」と書かれている。

ところで、先に千田親政に従った武士として記されている名が千葉氏分流の千田庄周辺の三氏に限られている点を疑問として残しておいたのであるが、『闘諍録』作製の目的が千葉氏一族の統制再編をはかるためというものであるならば、一つには親政に従って千葉嫡家に敵対して敗れ、被官化した諸氏の名を書きとどめて同族の結束を促す意味があったものと考えてよいだろう。

『源平闘諍録』の合戦の記述は簡潔であり、意味の取りにくい箇所もあるので、細部で『闘諍録』と共通して、しかも詳細に物語っている『妙見実録千集記』の結城野合戦の部分を参考までに掲載しておく。千葉氏本位の美化や、軍記的な誇張が目につくが、当時の合戦の空気はよく伝えている。

「……成胤上総へ赴(おもむ)かむと用意し、曽我野まで乗り出し給ひ、跡ふり顧み給へば、千葉堀の内近辺に煙立ちけり。『何事ぞ』と尋ね給ふ。『千田判官親政、平家方の聞えを憚(はばか)り、千葉の城を焼き亡さんと、堀込の人無き処へ忍び入り、堀の内へ火を掛けたり』と聞くより、成胤の仰せには『我此のまま見捨て置き上総へ参りなば、頼朝卿を初め、父兄弟、云ひ甲斐なく逃げ来りしと思召(おぼしめ)さむ。いざ立ち帰り、一合戦して敵の奴原(やつばら)追ひ散さむ』と引き帰しけり。其の頃成胤十七歳、其の日の装束には、褐巾(かちん)の直垂(ひたたれ)、唐綾(からあや)の鉢巻、梨打烏帽子(なしうちえぼし)、櫛縄目(くしなはめ)〔注、『千学集抄』には捃縄(ふしなわめ)の大鎧とあり、普通節縄目と記す〕の鎧、熊皮の揉踏(もみたび)、銀縁(べ)り金筋渡しの太刀(たち)を佩(は)き、鴇羽(ときのは)の征矢(そや)を負ひ、塗重藤(ぬりしげどう)の弓を持ち、月毛の馬に打ち乗り、鐙(あぶみ)踏張(ふんば)り鞍(くら)坪に立ち上り、大音声(じょう)に名乗りけり。『抑(そもそも)これは桓武天皇三代の後胤、陸奥守良文八代、千葉常胤の孫、胤政の嫡子、成胤。生年十八歳。ここへ寄せたる大将親政に見参せむ』、と紅の扇子を開いて招ぎながら、千余騎の中へ颯(さつ)と乗り入れ、六七度懸けつ帰しつ、大勢切り捨つ。元より案内者なれば、此の浦一筋は足利(き)き、一筋は馬足立たざる也。〔注、『千学集抄』には「此の浦両道ありて」とある〕浦に打ち出で、下り立ち、馬の足を休めむとて、各(おのおの)弓と矢取り揃(そろ)へ、矢種ありたけ親政の勢へ射かけたり。矢種も尽きて、召し連れられし山辺郡司寺太郎成高[千葉寺ニ住ス]、神田次郎成利、雑色(ぞうしき)安次郎、小別当善四郎主従七騎、すでに危く見えたる所に、不思議やな、傘程なる黒雲一群覆ひ降(くだ)る中に、鬢(びん)結ひたる童子甲冑(かっちう)を帯し、落矢を拾ひ敵に射かけ、剣を抜いて眉間(みけん)に当て、飛び来る矢をば切り払ひ、千変万化働き給へば、寄手の勢(せい)、『あれ射落せ』と馬の口を揃(そろ)へ、一面に乗り出し、『われ討ち取らむ。われ射落さむ』としけれども、馬足も立たず、馬よろび、人落馬し、矢は途中にて折れ、羽切れ、簳(やがら)折れて、七騎の方へは一向当らず。いづれも手を負はず。勢数万の音に聞えければ、親政の大勢とても叶(かな)はず。『引けや』とて、二十里程なる馬渡まで逃げ行けり。成胤追ひ掛け生捕りしともあり。又、一説には、逃げ延びたりともあり。それより上総へ参会し、父兄へ物語る。常胤・胤政大いに悦喜し、頼朝卿の御前へ打ち連れ罷り出で、『かやう/\』と申し上げるにぞ、君斜めならず御(ぎょ)感あらせ給ひ、『仏神三宝の納受とは云ひながら、かかる現益不思議なる例は、実に前代未聞なり。いざや参詣せばや』とて、治承四年九月廿日、千葉妙見へ御参詣有り」

さながら妙見縁起とでもいうべき内容で、成胤の勝因を妙見の加護として讃仰しているが、実際は浦に両道あったことや、『源平闘諍録』にあるような多勢の援軍があったためと見るべきではなかろうか。後に頼朝の命によって誅殺された上総介広常の働きを抹消して、すべて守護神である妙見菩薩の加護に帰したのではないかと思われる。