足利尊氏は、鎌倉幕府開府以来、関東に根を張る守護以下の諸豪族を統制するため、鎌倉府を置いて第四子基氏を関東管領(れい)(後に公方・御所と称した)とした。また生母の実家である上杉氏をその執事(後に管領と称した)に任じ、以後その子孫がそれらを世襲した。足利氏は天下制覇の直後から一族の内紛が絶えなかったが、関東管領と将軍家との対立は早くも基氏の子氏満のころから目立っていた。関東管領は行政・警察・軍事にわたって強力な権限を与えられていたから、次第に独立化して専制化の道をたどったのである。

しかも関東の内部では管領と守護層の豪族、国人(こくにん)らとの対立・紛争が絶えず続けられており、幕府はそれを利用して一部の反管領勢力を支援した。関東管領第四代持氏は、それまで幕府との調停に努力してきたが持氏を見限って分国の上野国に帰っていた執事の上杉憲実を追討しようと軍を起こし、永享十年(一四三八)九月、憲実を支援する幕府軍と衝突した。これが永享の乱で、このとき守護・国人の大半が持氏を支援しなかったため劣勢の持氏は翌年二月に自殺し、百年続いた関東管領は事実上滅亡した。

千葉氏は代々、鎌倉府の侍所の所司に任じ、第十六代千葉介胤直もその職にあった。この乱に至るまで憲実と持氏の間を調停してきた胤直は、それがいれられなかったのでいったんは千葉の猪鼻城に帰り、結局幕府軍に参加している。

この乱は持氏ひとりの単純な反逆というよりは、関東諸豪族の独立志向と、相続問題を契機とする諸家内部の矛盾などを背景に持つものであり、幕府支配体制の矛盾とも考えられている。

永享の乱で持氏を支持した常陸の結城氏朝もかつては持氏と対立していた一人であった。この乱の後の関東の政情がまだ不安定であったのに乗じて、氏朝は永享十二年三月、持氏の遺児、春王丸・安王丸を奉じて兵を挙げた。宇都宮・小山・那須・里見らの諸将がこれに応じて参陣した。幕府は上杉清方・教朝らに結城城を攻撃させたが、城方の抵抗が強く、翌嘉吉元年(一四四一)四月にようやく氏朝が自刃して城は陥落し、この結城合戦は終結した。

このとき千葉胤直は叔父の馬加(まくわり)康胤以下両総の兵を率いて幕府軍に参加した。『千葉伝考記』によれば、力攻めにして攻めあぐんでいるとき氏朝の弟氏義を寝返らせる策を説いてそれを実現させ、城中の士気を一時衰えさせて智謀の名を現わしたという。

持氏の遺児二人は捕えられて京都護送中に斬られたが、信濃から入城していた六歳の永寿王は、年少のためその処置が延ばされている間に、将軍義教(のり)が嘉吉の乱で暗殺されてしまったので、許されて土岐氏に預けられていた。その後、関東の諸将に迎えられて永寿王は鎌倉御所に入り成氏(しげうじ)を名乗った。管領には上杉憲実の子憲忠が就任した。しかし、もともと仇敵関係にある両者はやがて対立し、諸将も両派に分かれて抗争は次第に激化していった。

胤直は立場を明確にしなかったが、当時の下剋上の風潮によって実権は重臣の手に移っており、重臣の間では御所方の原胤房と上杉方の円城寺尚任(ひさとう)とが勢力を争っていた。

鎌倉では両派が合戦を始め、享徳三年(一四五四)上杉憲忠が討ち死にしたので幕府は今川範忠に出陣を命じた。翌康正元年(一四五五)成氏は敗走して下総古河に移り、ここを本拠としたので、以後ここを古河御所、成氏を古河公方と呼んでいる。

千葉城下でも原・円城寺の両氏はすでに宝徳三年(一四五一)から戦を始めていたが、幕府が成氏追討を命じたので胤直は上杉方に加わった。胤直の母が上杉氏憲の娘であったこともその理由にあげられよう。

そこで原胤房は、康正元年三月、胤直の叔父で御所方の馬加康胤の後援の下に猪鼻城を急襲し、胤直は追われて千田庄へ落ちのびたのであった。従った者は一族とその側近にすぎなかった。胤直は直ちに志摩城へ入り、次男の胤宣は分かれて多古城に入った。〔注〕以下胤宣については『鎌倉大草紙』による。『千葉大系図』などには宣胤とあり、その記述も諸書によって異なっている。

胤直は千葉庄から落去する際、妙見尊を放置したまま千田庄へ逃げたため、甥の金剛授寺の座主であった覚実法印が寺の客殿に妙見尊を祀り、それ以来妙見寺を名乗るようになったという伝説がある。放置したために妙見の加護を失ったという信仰によるものであろうか。

多古城の当時の規模は別項「中世の城砦」で述べる多古古城の段階であったか、拡張された多古城の範囲であったか明らかでない。志摩城が、千田庄の動乱に登場する、千田胤貞の築いた大嶋城であったとすれば、その時、貞胤の軍の攻囲にも耐えた実績のある志摩城に比べ、さらに要害の城でなければ若い胤宣を入れて守らせることはしなかっただろうと思われるので、おそらく拡張整備された後の城郭であったと考えたい。

当時の両城の城主が誰であったか、これも明らかでないが、江戸時代末期の文政元年(一八一八)の『林村検地水帳』の末尾に記されている『古来より林村之御領主』の中に、おそらく伝承によるのであろう、次のような記述がある。必ずしも信頼できる史料ではないが、捨てがたい内容でもあるので、この節に関係する部分を引用する。

康正元乙亥年八月中務丞(なかつかさのじょう)胤 殿之御時、千葉之介胤直殿と其子多古城にて御生害被レ遊候に付、遂に断絶に及び候。其より牛尾権頭殿御領地と相成、能登守胤仲殿之御時に至り(下略)

「胤 殿」のところは後人の作為で消し去られているが、『千葉大系図』で千田中務丞を名乗る人物を見ると、一二八・一三〇ページの千田氏の系譜に掲載してあるように、千田胤貞の孫多古胤氏の四代子孫である胤仲と、第十四代千葉介満胤の子賢胤の孫の盛胤の二人がある。消し残りの跡からは「胤仲」とは読めないところを見ると、おそらくこの作為は、『千葉大系図』を見てそれに該当する名を見出せなかったために消し去ったものと推測される。むしろ『大系図』と似て異なる点が、かえって伝承の真実性を示唆するようにも思われる。『大系図』とは一致しないが、千田中務丞胤 を胤仲に比定すれば、多古胤氏の子孫が千田庄を支配し、胤仲の代、千葉介胤直父子が志摩・多古両城に篭城し、胤仲はそれに従軍して胤直生害のとき殉死して「断絶」したということになる。ただし『千葉大系図』では、千田氏は胤仲の後も胤範・胤親・胤嗣の三代続いており、牛尾氏の支配はそれ以後ということになる。そう理解すれば、地域史編牛尾の章に記す牛尾氏の事跡とも合致するように思われる。

ともあれ千田庄は、千葉氏一族にとって鎌倉時代初期より縁故の深い土地であった。本拠地を追われた胤直はこの地に拠(よ)って勢力を回復し、上杉方の応援を待とうとした。上杉氏には急使を立て、千田庄周辺の諸将に呼びかけて兵を募ったようである。『千葉伝考記』によれば、それに応じて円城寺尚任父子や、中村郷の中村但馬守、飯高の平山弾正、さらに成東や香取、常陸からも参陣したと記されている。円城寺氏は後に引用するこのときの合戦記に一族がしばしば登場するが、先述のように永和二年(一三七六)に妙光寺に日蓮坐像を寄進した円城寺胤朝との関係が想起される。胤朝は多古胤氏の子義胤の有力な被官であった。あるいは円城寺氏は依然この原郷一帯の実力者であり、周辺の諸将を参陣させたり、城の防備を固めたりする上で相当の働きをしたのではないかと想像されるのである。

『鎌倉大草紙』によれば、この年、康正元年(一四五五)の夏に入ると、御所方に属して各地を転戦していた馬加康胤が下総に帰り、原胤房とともに大軍を率いて胤直追討に向かった。馬加勢(『鎌倉大草紙』は馬加常輝を大将としている)は多古城を、原勢は志摩城を囲んだ。城方に上杉の援軍はすぐには期待できなかった。

『千葉大系図』の胤直の条には、「宝徳三年(一四五一)辛未、或は享徳三年(一四五四)、原・円城寺の両家臣威を争って私戦し、千葉神社仏閣焼失す。胤直これを伐たんとして城を出で急難に遭(あ)ふ。六月廿三日、或は二月廿日、下総多湖において命を殞(おと)す。年三十三」とある。

以下その合戦の模様を『鎌倉大草紙』および『千葉伝考記』などによって記すことにする。両書の記述はわずかな伝承に類型的な創作を交えた物語といってよいもので、この土地の歴史的、地理的特殊性を反映することも乏しいが、歴史への想像を喚起するそれなりの力は持っているといってよいだろう。

多古城を囲んだ馬加康胤(常輝か)は、糧道を絶った上で、一方に逃げ道をあけておいて激しく攻め立てたので、飢え疲れた城兵はほとんどその道から逃亡し、残る者はわずかに二〇騎ばかりとなってしまった。若冠十五歳の胤宣は、乳母の子の円城寺藤五郎直時を軍使として、城を明け渡し仏前で切腹させてもらいたい旨を申し入れた。康胤(または常輝)はそれを受け入れて、胤宣を城外の阿弥陀堂へ護送し、胤宣はこの堂に入って自刃した。八月十二日であった。

この阿弥陀堂について『千葉伝考記』は「武佐小櫃(おびつ)谷の阿弥陀堂」とし、『鎌倉大草紙』は「城外のむさという所に阿弥陀堂のありける」としているが、「むさ」はあるいは「ゐさ」(居射)の誤伝であるかもしれない。妙光寺が現在地に移る前に村堂がそこにあったとも考えられる。また、位置からいえば木戸谷の妙薬寺が考えられる。木戸の名も城の木戸から出ているのではないかと考えられ、谷の奥に外曲輪の木戸があったと想像される。なお少し離れるが、染井には小櫃の小字がある。

胤宣はその阿弥陀堂内で敷革に坐し「弥陀たのむ人は雨夜の月なれや雲晴れねども西へこそ行け」、「見て嘆き聞きて弔ふ人あらば我に手向けよ南無阿弥陀仏」と辞世を詠んだ。介錯(かいしゃく)を終えた円城寺直時も「一筋に西と思ひし道なれば君もろともに向ひたまへや」、「恨めしはかゝる浮世に生れ来て君の情をもらすつらさよ」と詠んで後を追った。その他円城寺壱岐守・同日向守・同又三郎・粟飯原助九郎・椎名与十郎など十余名も互いに刺し違えて果てたという。その場には阿弥陀堂の僧来照院が臨み、最期を弔った。胤宣はじめ主だった者の首は古河の成氏のもとに送られたという。

一方、胤直の立てこもった志摩城も、原勢の猛攻に衆寡敵せず、多古城におくれること二日、八月十四日夜落城した。『千葉実録』によれば、胤直は城を抜け出ると「沼の忍び路」を逃れたという。当時、島の周辺は沼や湿地に取り囲まれ、芦が生い茂っていたであろうから、城兵だけが知っている抜け道があって、そこから、さらに水路を舟で逃れたのであろう。夫人や女房を含む胤直主従は土橋東禅寺(『鎌倉大草紙』には如来堂とある)に入るのであるが、当時、東禅寺は衰退期にあったとはいえ、まだ堂塔、塔頭など少なくなかったと思われる。おそらく門をとざして立てこもったのであろう。追撃して寺を包囲した原胤房は使者を送って胤直に仕える女房に、「介殿(千葉介胤直)には成氏公に対する不義のために討手が差し向けられたので、成氏公の意向は計りがたくどうにもならない。しかし若君には何の関係もないことだから何とかお助けしたい」と申し入れた。女房が「若君には、はや十二日に御切腹」と答えた。それを伝え聞いた胤房は落涙して哀れんだという。胤直方が知らないならばとにかく、寄せ手が胤宣の死を知らないはずはないので、ここは物語作者の落度であろう。

翌十五日、攻撃が始まると胤直は今はこれまでと弟の賢胤とともに自刃し、池内胤相(すけ)が介錯した。池内はじめ円城寺因幡守・粟飯原右衛門尉・高田中務大輔らは胤直夫人や女房たちを刺した上で後を追った。時に胤直は四十二歳、十二歳で千葉介を継いでからちょうど三〇年目であった。

統率力の不足から一族を掌握しきれず、性粗暴のため深謀遠慮に乏しくて去就をあやまったという胤直評価もあるが、時代の流れに翻弄された非運の結末であった。

なお、椎名与十郎胤家については、『千葉伝考記』は、後に胤宣の墓を訪ね「君さへも露と消えさせ給ふ世にいかで残らんわればかりかは」と書き残してその場で自害したとも伝えている。また高田中務大輔胤行についても後に「かねてより心にかけし身なれども縁(えにし)ぞうすき君があとなる」と記した短冊を胤直の墓に掛けたという言い伝えがあり、同様に殉死したのであろうと述べている。

千葉庄の北斗山金剛授(こんごうじゆ)寺の中納言坊という若い僧は胤宣の手習の師であったが、胤宣父子の死を聞いて土橋の如来堂を訪ねて弔い、別当東覚院から父子の最期の模様を聞き「見るも憂し夢になりゆく草の原うつゝにのこる人のおもかげ」の一首を堂の柱に書き残し、近くの淵に身を投げて後を追ったという伝説がある。現在、東禅寺の墓地には、胤直とその一族近臣を供養した七基の五輪塔が残っている。いかにも中世の武将にふさわしい重厚な印象を与えるが、無字のため造立の年月、造立者はわからない。千葉氏一族によるものか、当地の旧臣によるものかわからないが、胤直の死の数年後に造立という伝承がある。

胤直主従供養塔(東禅寺)

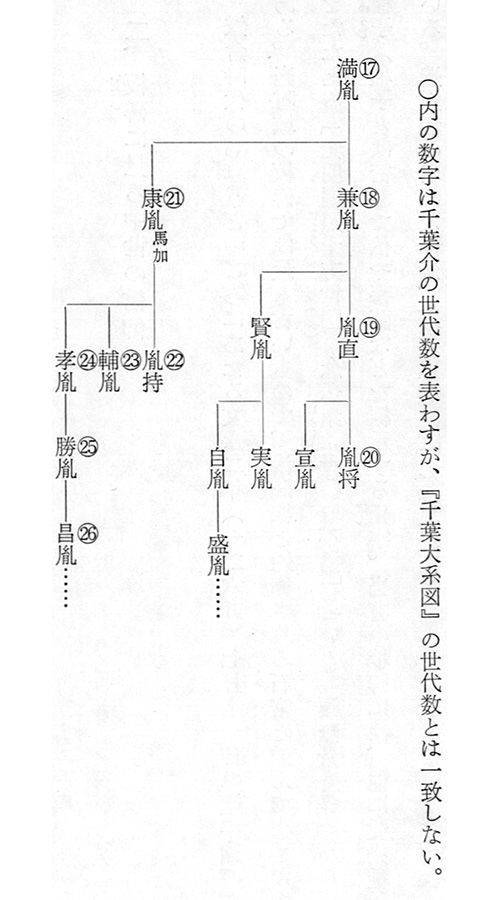

なお、以上に記した千葉氏一族の系譜は『松蘿館本千葉系図』に符合しており、『千葉大系図』とはかなり異なっている。『大系図』による嫡統は胤直(一六)―康胤(一七)―胤持(一八)―輔胤(一九)―孝胤(二〇)と継がれ、以下は一七三ページ九行目本文に示した。

『松蘿館本千葉系図』による千葉氏系図