| 第12表 持ち反で見る谷三倉村の階層 | ||||||||||

| ①天正19 (1591) | ②享保14 (1729) | ③享和2 (1802) | ④文化11 (1814) | ⑤安政6 (1859) | ||||||

| 人数 | 屋敷 | 人数 | 屋敷 | 人数 | 屋敷 | 人数 | 屋敷 | 人数 | 屋敷 | |

| 7町以上 | ||||||||||

| 6町~ | 1 | 1 | ||||||||

| 3町~ | ||||||||||

| 2町~ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |

| 1町9反~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 1町8反~ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||

| 1町7反~ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||

| 1町6反~ | 1 | 1 | ||||||||

| 1町5反~ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||

| 1町4反~ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||

| 1町3反~ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

| 1町2反~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||

| 1町1反~ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||

| 1町~ | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||

| 9反~ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||

| 8反~ | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |

| 7反~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 6反~ | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||

| 5反~ | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||

| 4反~ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||

| 3反~ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||

| 2反~ | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||

| 1反~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 1反未満 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||

| 合計 | 12 | 8 67% | 27 | 19 70% | 31 | 19 61% | 32 | 16 50% | 26 | 17 65% |

| 9反以上 | 10 | 83% | 17 | 63% | 12 | 39% | 13 | 41% | 17 | 65.5% |

| 6反~ | 2 | 17 | 3 | 11 | 7 | 23 | 6 | 18.5 | 5 | 19 |

| 3反~ | 2 | 7 | 5 | 15 | 6 | 18.5 | 0 | 0 | ||

| 3反以下 | 5 | 19 | 7 | 23 | 7 | 22 | 4 | 15.5 | ||

| ・屋敷の欄は、左の人数の内で屋敷を持つものである。その合計欄の比率はそれぞれの全体に占める比率である。 ・下部の表は人数とその全体に占める比率だけを示した。 | ||||||||||

表の下部の四行の部分は上部の人数を四階層に概括したもので、持ち高一町前後(九反)以上を本百姓と規定し、それ以下を上・中・下の層に分けてみた。こうしてみると三~六反の層が上下の層に比べて少なく、この層を境にして上下に分かれていくことがわかる。天正期に六町六反余を持っていた小五郎は中世の名主(みょうしゅ)層と思われるが、以後の文献からその家系は消えている。分家は残っているかもしれないが明らかでない。また、一町以上の持ち主で屋敷地を持たない者がいるが、天正検地の場合には、従来の由緒や功績などによって屋敷地を免除地にされた有力農民の例があり、この場合も実際にそれを持たなかったかどうか断定はできない。

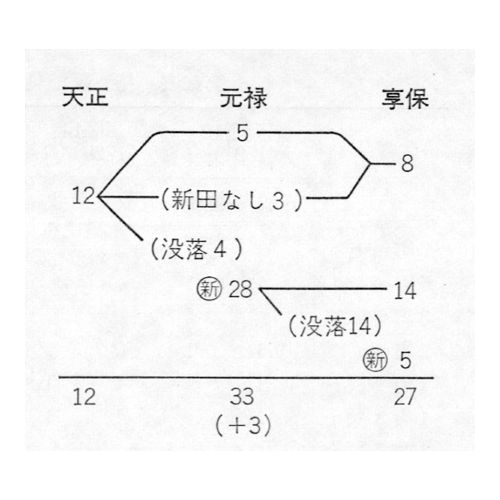

この表には入らなかったが、①の天正と、②の享保の間には、元禄三年(一六九〇)の『新田水帳』があり、江戸時代初期の盛んな新田開発の状況がわかるのであるが、これを①と②の間に置いてみると、天正期一二名が享保で二七名に増える中間に三三軒(または三六軒)の時期があり、二八名が新しく分家または移住によって参入している。中には無高だった者で加わった者がいるかもしれない。その間の事情を示すと上図のようになる。これは天正から明治までの田畑持ち高を家系をたどって調べてみてわかったことである。

天正から享保への一三八年の間には、資料としてはこの外に田方だけを記した宝永五年(一七〇八)の『作三倉水帳』があり、ここでも四名の新入があり、内一名没落、享保で二名加えて、五名の新入となっている。各時代このような新旧交替および上昇下降を繰り返しながらも享保以後は大体三〇軒内外の数を維持していくことになる。そして本百姓は一七名の線を享和・文化期で割りながらも安政でまた回復している。しかも総数が享保と安政とが二六~二七軒と共通していて、総数を増やした時期には本百姓が減り、九反以下各層が増えているのが注意を引く。(第12表下部参照)

参考までに明治十三年(一八八〇)の『宅耕地名寄簿』から山林を除く持ち高を見てみると、総数三七軒、九反以上二七、以下四、四、二となっており、二町以上が一三軒と急激に上昇している。

ところで文政五年(一八二二)の『五人組並宗旨御改人別帳』には戸数二六戸、一一〇人とあり、弘化二年(一八四五)の『関東取締出役控帳』には谷三倉村は家数二二軒と記されている。これにそのまま従えば、文政に近い文化十一年(一八一四)が三二軒であるから、この八年間に六軒減り、次の弘化二年までの二三年間にさらに四軒減り、安政六年(一八五九)に至って四軒回復していることになる。これで見る限りは、この表に載らない無高の層というものは存在しないようである。

先に図示したように天正~享保の間には一八軒の没落者がいた。この中には休み百姓もいたようで、内三軒が享和二年には復活しており、残りの一五軒が潰れ百姓だったようである。享保以後の潰れ百姓は資料に見る限りでは五軒に減少しており、前期の一五軒は江戸時代初期の小農経営の困難さ――生産条件の不安定と貢租の重さ――を象徴しているものといえよう。

ただ元禄で新入し享保に残った半数の一四名について見ると九反以上一〇名、六~九反が三名で、最高二町九反余の者もいて、苦難に耐えながら自立していった力強い努力の跡を見ることができる。

なお谷三倉村には、天正期に親村である本三倉からの入作(いりさく)が一六名あった。それらはいったん整理されて一名を残してなくなったが、元禄・宝永期にまた入り始め、享保期には一二名に達している。さらに次浦・田部・伊地山から三名入り、以後桧木・飯笹・岩崎などからも入っている。その面積は天正の三八反弱から次第に増え、文化の八二反弱を頂点に安政には六八反余となっている。

以上、江戸時代各時期の持ち反の変動を、資料の豊富に保存されている谷三倉村の例で見てきたのであるが、各時期の持ち反別階層表を作って比較しただけでは見えない面が家系をたどることで明らかにできたと思っている。持ち反の変動を家系別に跡づけることは、現存の旧家筋の歴史を追うことになるが、ここでは村落全体の歴史を問題としているので、個々の家々については問題としなかったし、また問題にすべきでないけれども、この調査方法は研究上示唆の多いことではないかと考えている。

幕府は寛永二十年(一六四三)に田畑永代売買を禁止し、さらに延宝元年(一六七三)には、二〇石以下の名主、一〇石以下の百姓の分割相続を禁ずる分地禁止令を出しているが、違反する者が多いため以後しばしば分地制限令を出している。一〇石一町歩を本百姓の条件として規制し、彼らの負担する年貢・諸役の確保を図ったのである。しかし谷三倉村の家々の持ち反の変動を年代順に追ってみると、一町歩以下の者でも相続か売買かはわからないが、田畑を減らしている例はめずらしくない。どの家にも浮き沈みがあって持ち反の増減の揺れ幅がむしろ極端なくらい大きい例が目につくのである。

幕府が田畑の永代売買を禁止したので困窮した農民は田畑を質入れしたが、年季が明けても返金できず、流れ地になる場合が多かった。そのため幕府は享保六年(一七二一)流れ地禁止令を出したが結局これを撤回し、さらに延享元年(一七四四)には田畑永代売買禁止令の罰則を緩和したから質地が盛んになり、その結果土地が大地主に集中し、一方では水呑み百姓が増加したのである。多古村の五十嵐家や島村の宇井家のような大地主はその典型で、ここでは急激な階層分化が見られた。

『下総栗山川流域村落の史的考察』(「千葉大学人文学部紀要一」昭四四)において堀江俊次氏がまとめられた数値によれば、たとえば牛尾村では、安政五年(一八五八)から慶応二年(一八六六)の八年の間に、石高で五石未満の層が二七人(四〇・九%)から四二名(六四・六%)に増えている。北中村では同じ層が、安永七年(一七七八)に一〇五名で六七・三%に達し、享保期(一七一六~三六)からの分解傾向が進んでいるが、天保十二年(一八四一)までに一二名の潰れ百姓が出ており、それ以後幕末まで、休み百姓が三〇名以上常時存在している。一方、安永期にいた三〇~七〇石層四名が天保期にはいなくなり、一〇~一五石層が五名から一八名に増え、持ち反を全体に低くしている。島村宇井家では享保~万延(一七一六~一八六一)の間に田畑四町八反以上、山林多数を四七五両余で質受けしているが、その範囲は近隣数カ村にわたり、特に安永~寛政期(一七七二~一八〇一)と文化・文政期にそれは集中しているといわれる。

このような傾向は栗山川流域の大きな新田地帯に顕著であった。新田の年貢率は低く、牛尾村の辰新田では二五%であったが、流域は湿田で排水が悪く、雨が続くとすぐ冠水するのが常であった。『五十嵐家日記』には、飯土井大水、田冠水とか水腐れの記事が目につく。天明七年(一七八七)の条には下作米引下げを拒否して打壊しにあい、百姓が入牢している記事があり、寛政五年(一七九三)にも下作米引下げを数度にわたって拒んでいる記事がある。新田に入った零細農民の窮乏化は質地流れと大土地集中を結果し、寄生地主化が進んだものと考えられる。