牛尾胤仲が多古城主となったのは天正(一五七三~九一)以前であるが、その年代がはっきりしない。しかし天正三年(一五七五)に能登守に任官し、多古城主として威を四隣に振ったといわれ(多古由来記)、天正五年(一五七七)四月に胤仲が多古妙光寺に鰐口を寄進していることをみれば、そのころすでに多古城主であったことはまず疑いを入れぬところである。

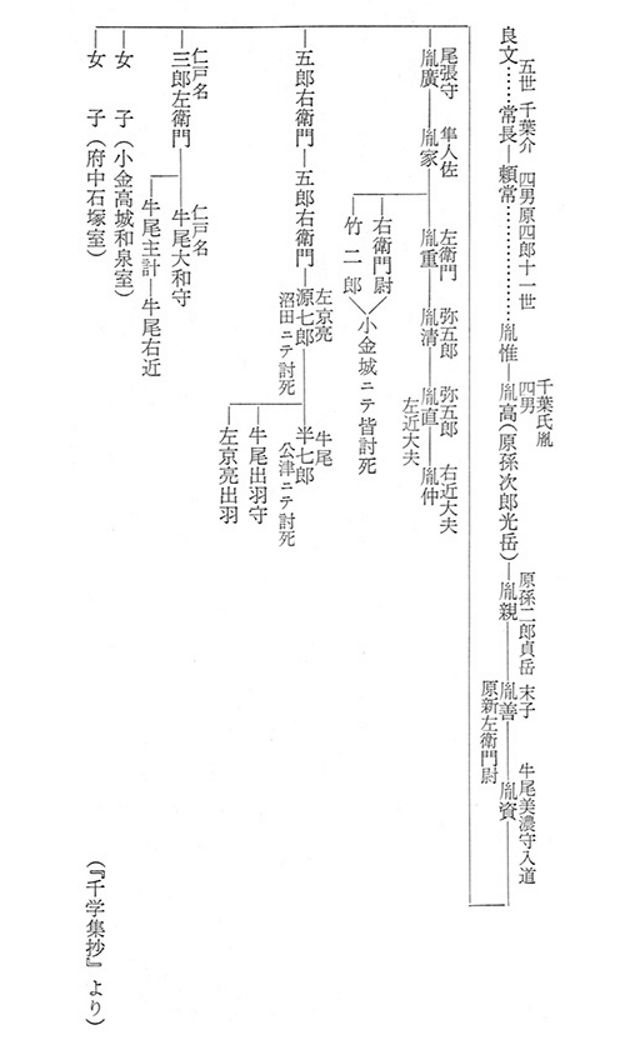

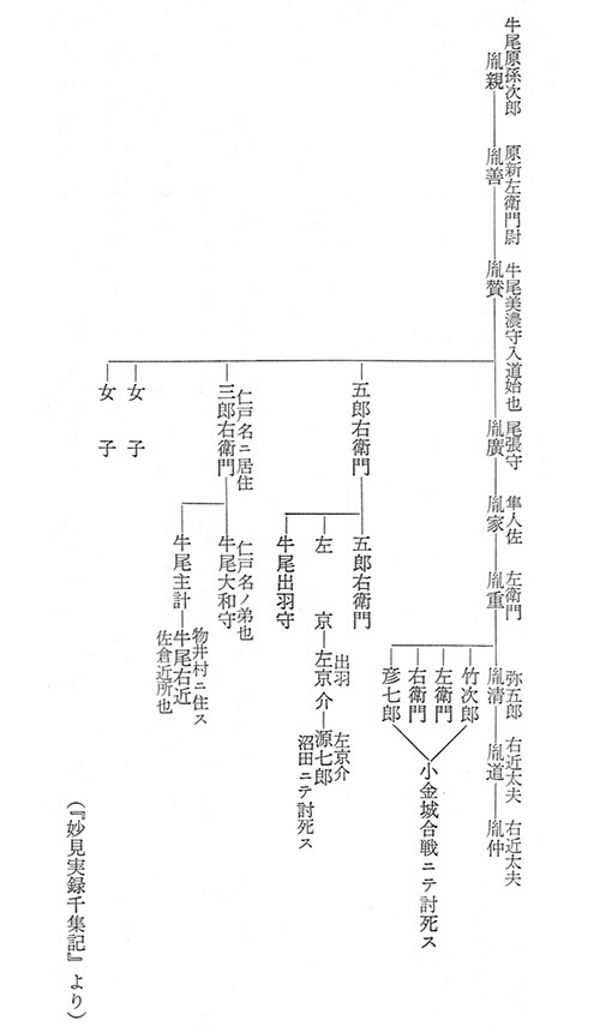

牛尾氏は『千学集抄』に、「良文五世千葉介常長、四男頼常原四郎の後十一世胤惟、女子一人、千葉廿六世氏胤四男胤高原孫次郎光岳、胤親原孫二郎貞岳、貞岳の末子胤善原新左衛門尉、胤資牛尾美濃守入道、胤廣尾張の守、胤家隼人佐、胤重左衛門弟右衛門尉、弟竹二郎殿小金城にて皆討死。胤清彌五郎、胤直彌五郎左近大夫、胤仲右近大夫」また、「牛尾美濃守入道の子五人、第一尾張守、第二五郎右衛門、第三仁戸名三郎左衛門、第四女子・小金高城和泉室、第五女子・府中石塚室、以上五人。五郎右衛門の子五郎右衛門、その子源七郎左京亮沼田にて討死。牛尾半七郎公津にて討死。弟牛尾出羽守同左京亮出羽、仁戸名三郎左衛門、その子仁戸名牛尾大和守、弟牛尾主計、その子牛尾右近」とあり、さらに『妙見実録千集記』には、「牛尾原孫次郎胤親末子胤善(原新左衛門尉其ノ子ニ)胤賛(すけ)(牛尾美濃守入道始也)胤廣(尾張守其ノ子ニ)胤家(隼人佐其ノ子ニ)胤重(左衛門其ノ子ニ)竹次郎 左衛門 右衛門 彦七郎(小金城合戦ニ討死ス)胤清(彌五郎)胤道(右近太夫)胤仲(右近太夫)。牛尾入道美濃守胤賛ノ子五人、胤廣(尾張守)五郎右衛門、三郎右衛門(仁戸名ニ居住ス)女子二人(一人ハ小金高城和泉守室、一人ハ府中石塚ノ内室)。五郎右衛門ノ子同苗五郎右衛門、弟ハ左京、同牛尾(出羽守其子)左京介(出羽)同左京亮(出羽其子)源七郎(左京介、是ハ沼田ニテ討死ス)。三郎左衛門ノ子牛尾大和守(仁戸名ノ弟也)牛尾主計(其子)牛尾右近(物井村ニ住ス、佐倉近所也)とある。この両記を系図にあらわすと、次のようである。

となるようで、両記に若干の相違もあるが、ほぼ一致している。牛尾氏は元来千葉氏の分流、原氏から出ているのであるが、多古城主となった牛尾氏の祖とも云うべき胤資(千学集)が『妙見実録』では胤賛となっている。いずれも「たねすけ」と読むようであるが、『妙見実録』は『千学集』を参考にして書いたのであろうといわれている。あるいは写し違いかもしれない。

なお『千学集』に、

仁戸名の長の岡田善阿彌と申す者の妹聟に、胤善善阿彌方へ遊山(ゆさん)に御出でありし時、我が一人の子に契約をばなされけり。此の子七、八歳ばかりの時、屋形様の命により新左衛門(胤善)殿討たれにけり。善阿彌は伯父なれば、驚きて彼の若子をむさの牛尾なる福満寺へ具して頼み置きぬ。

四五十年の後、胤房より「新左衛門こと、子はなきや」と、御尋ね有り、善阿彌急ぎ福満寺へ人を走らせ、胤房へ斯くと申上げれば、即ち召し出し給ふ。「老成者(おとな)なりし」とて、我が聟なりける近江浪人の西郡源三郎殿を差添へ申せし也。

此の時、胤房「わが苗字にてはいかゞ」と、思し召されけん。牛尾を冒させ、彦七郎殿と申せし也。此の時、検断役を渡され給ふ。今の西郡これなり。牛尾美濃入道と申すは彦七郎殿の事なり。善阿彌姓の子にて在しき。牛尾の苗子二筋有りて口伝なりとぞ。

とある。

文中「むさの牛尾なる福満寺」とある福満寺が、現在の牛尾集落にあった福満寺かどうかは、断定できない。

この福満寺は字侭田にあった真言宗の寺で宝(法)蔵院と称し、同集落最古の寺院であったが明治年代に廃寺となった。

牛尾胤仲の系譜については、もとより明確な資料はない。しかし前記の如く牛尾胤資を中興の祖として、幾変遷はあったであろうが胤仲の時代に多古城主として、多古付近を支配した。それは戦国の末期であった。

ここで『多古由来記』その他、牛尾胤仲にかかわる記事を参考までに載せておこう。

――三浦入道の類葉(るいよう)、其後に飯土井殿とて当村の城主なり。同国飯高村の城主平山形(刑)部今其の子孫平山四郎右衛門、同新三郎並に戸村藤右衛門、中村台え陣を構ひ、形(刑)部は大将として、飯土井殿と数度合戦有之、戦場は飯土井也。依て飯土井沼合戦と云う。

こゝに又、牛尾・船越・谷の台も一円領地す牛尾右近太夫胤仲在城也。――牛尾胤仲殿は御幼年の時、臼井の城主より養子に来りし人成るとかや。其後当村の城主飯土井どのと攻(せめ)戦ふ事数度におよび、双方古今の勇士也。然れども飯土井殿は終に打取られ亡びたまへり。それより牛尾胤仲殿多胡の城引移り候也。――

三浦入道・飯土井殿と呼ばれた多古城主については、それがいかなる人物なのか全く不明である。いずれにせよ当時多古付近は千田氏または多古氏を名乗った千葉氏支族の支配下にあったものと思われるので、その系類の者であろう。

この『多古由来記』に記された戦いが如何なる事情、あるいは意味をもつものであったかはわからない。しかし全国的に群雄の割拠する大動乱と、下剋上の社会情勢のもと、各地の大・小名たちは新しい時代の出現をめざして戦乱を常としたが、この時代の風潮が多古地方にもあったとみて誤りはあるまい。『多古由来記』は続いて牛尾能登守合戦之事として

かくて当村の城主牛尾右近太夫、天正三年能登守胤仲に任官し、近郷を掌(たなごころ)に握り威勢さかん也。こゝに飯櫃村山室宮内、大原村加藤兵庫、右之城主悉く入魂也。其節佐野台馬場にて弓馬稽古等数日有之、其の外酒宴遊興常の事なりき。

或日能登守使いを以って山室・加藤両将を招きける。然るに宮内卿、幸い成かないざや参らんとて、常のごとく両人打連出たり。頃は弥生の事なれば、花見がてらと高根真弘(しんぐう)寺まで入にけり。能登守饗応し酒宴に長じける。

然るに此時の同宿十如坊(にょぼう)、胤仲殿の所存いかがして知りけん、密(ひそか)に彼の両人に一大事を内通し給へば、此事を聞くより驚き入り、是ぞ天道の告げ也と思い、騒心をおし鎮め、宮内卿は兼て武道に賢(かしこ)き故、少しの隙を見合せ、両人山道を逃げ帰りしと也。危き難を逃れたりける。是皆十如坊の働也。

又能登守兼て謀りし事功無ければ弥彼等を討たんと招きしも後にて思ひしられけり。譬へ千丈の堤も蟻の一穴よりやぶれ一大事を洩れ聞えりや、まして能登守残念におもひ詰め、尚又山室・加藤も無念骨髄に徹し、合戦数度に及ぶといへども互に武勇の将なれば尽せず。

夫より能登守出立には七耀星の紋所、北辰大菩薩の幟を神風にひらめかし、染井白簱(しらはた)の台と申す処へ出張を構へ、佐野を前に引請、沼を要害として山室宮内・加藤兵庫を打取らんと陣所を固め、華やかに出立しけるはさながら千葉の末孫也。

それより止む事を得ず攻め戦ふ事数度に及ぶ。然るに能登守武運尽きたりけん。天正十三年(一五八五)二月六日終に山室宮内卿に亡ぼされ落城し給い、その後能登守亡魂を城山より鬼門に当りし高根真弘寺に法花勧請、親社大権現に祭り奉り、今もって二月八日奉謝祭礼これ有り。

御神体を拝するに束帯は黒の装束也となり。それより以来村中尊敬せり。その節さるんの狂歌をよむ。

田子の浦に打出見れば城たへて

多古の高根の権現の森

さるほどに能登守落城なる故、それより多古村の百姓飯櫃村の支配となり、又は飯櫃より越百姓も有り、――

右の文にある高根真弘寺は明治初年廃寺となったが、胤仲霊場は「親社権現」としていまなお人々に崇敬されている。

なお、『安永本』、『多古昔物語』にも胤仲・山室の合戦のことが記されているが、両記ともその内容は『多古由来記』のものとほぼ同一である。また牛尾能登守胤仲・山室飛弾守常隆合戦についての記録として『総州山室譜伝記』がある。

原文は漢文であるが、その大要を略記すると、

当時佐野原に騎射の馬場があり、そこで牛尾・山室の両勢が月に九度の会合をもった。弓道の試合であろう。ある日酒宴中に弓道のことから激論となり、双方が衝突し、殺気を帯びる勢いに至った。

次の会合には、双方共、次第によっては合戦をも辞さない覚悟で臨んだ。山室勢は飛弾守を先頭に、剛勇の家臣二十余騎を従えて武装ものものしく佐野原へ向かい、一方牛尾勢もまた、能登守、弟牛尾薩摩守を大将として、武者三十余騎が武装を整えてこれを待ちうけた。双方の武者は色をなし、たちまち険悪な空気となり、ついに実戦となってしまった。飛弾守は弓道に達者で、ついに牛尾薩摩守を射落した。

飯櫃城の山室方は、かねて万一に備えて後方に待期させておいた強兵二百余騎を動員した。多古城牛尾勢はこらえきれず退却し、多古へ逃げ帰った。山室軍はこれを追撃し、染井妙印山にて人馬の息を休め、多古城へ押寄せた。牛尾軍には降人、討死するものが多く、胤仲親子は脱出して城を明け渡した。山室勢は城郭に火をかけ、仏閣をも残らず焼払った。

山室飛弾守は、牛尾能登守とは元来親類であるので、心安く思って、軍勢を飯櫃に帰したあと、かねて交わりの深い多古高根真弘寺、重如坊の宿所に留った。これを知った胤仲は、残兵を集めて飛弾守を虜にしようと、夜討ちの用意を始めたが、それを重如坊に気付かれてしまった。重如坊は、一大事と、急ぎ飛弾守を飯櫃の城へ送り自分も供をした。胤仲はその夜、ころよしと残兵二十余騎と真弘寺を囲み寺内に乱入したが、そのときすでに飛弾守の姿はなかった。

重如坊はもともと山室一派の大原和泉守の子である。飛弾守はその恩を感じたが、一方胤仲の怨をかったために多古へ帰ることができなかった。山室氏は一寺を建立して重如坊に与え、命の恩人として遇した。この事件は弘治元年(一五五五)六月十二日のことである。

同年閏十月朔日、大いに憤りかつ無念に堪えない胤仲の残党、川口壱岐守金虎、及川土佐守忠能等の勇猛の士二十余騎は、飯櫃城に夜討ちをかけ、さんざん戦ったが衆寡敵せず遂に逃げ帰った。

十月三日、牛尾胤仲・長子熊太郎胤長・川口・及川を大将として、中村・飯高・戸村・平山・井戸山・御所台の末葉、都合三百余人を動員し、飯櫃城を攻め落そうと進撃したが、飯櫃の軍勢は手ごわく、牛尾軍は敗色が濃くなり、ひと先ず転退して染井妙光寺にたてこもった。

飛弾守は、能登守をそのままにしておいては必ず後日の大敵となろう、よって一挙に討ち亡ぼすべしと全軍を激し、同十月十三日、軍勢を催して胤仲を壊滅しようと妙光寺に押寄せた。牛尾勢も、胤仲父子をはじめ兵士ら、目覚しき戦いをして名を末代に残さんと、まさに興亡をかけて戦ったが、遂に利なく敗滅した。

このとき妙光寺は山室勢に火を放たれて焼失し、胤仲父子は客殿の広縁で刺違えて自害した。山室勢は胤仲の首を落して飯櫃城に凱歌をあげて引上げた。首は白桝村で獄門にされたが、後に多古高根に親社権現として祀られた。妙光寺はこの事変後多古へ移った。

と記している。

両記の内容は、そのニュアンスを異にすると同時に、文章は興味本位の軍談調で、年号も違い、信じ難いところがある。両記に出てくる重如坊については、『多古由来記』に、「多古村高根、孫右衛門の子也」とあり、『山室譜伝記』には、「大原和泉守三男、和泉三郎重如といゝ、母は多古何某の娘で、多古にて成人し色道により出家し、当時高根真弘寺住職、能登守の祈禱師であり、日頃山室殿と御仲よく、武勇達者の僧也」とある。

山室氏が重如坊のために建立した寺は、常隆山徳蔵寺であり、重如は徳蔵院日能と改め、同寺の開山となった。同寺の過去帳に、「文禄三年甲午(一五九四)七月二十九日 七十九歳にて化す」とある。

そして両記はいずれも、多古城主牛尾能登守胤仲が、飯櫃城主山室飛弾守常隆に攻略され、討死したとしているが、その没年について『多古由来記』は天正十三年(一五八五)二月六日、『山室譜伝記』は弘治元年(一五五五)十月十三日とし、そこに三〇年のずれがある。ところが両説とも、その討死には疑問があるのである。

前記のごとく天正五年(一五七七)胤仲寄進の鰐口が妙光寺に現存する限り、『山室譜伝記』の弘治元年説は否定されることになろうし、『多古由来記』の天正十三年討死説も、島の郡司勘右衛門家に現存する胤仲の花押文書・位牌、さらには、高根権現の記録などによって疑問とせざるを得ない。

郡司家の文書は次の二点である。

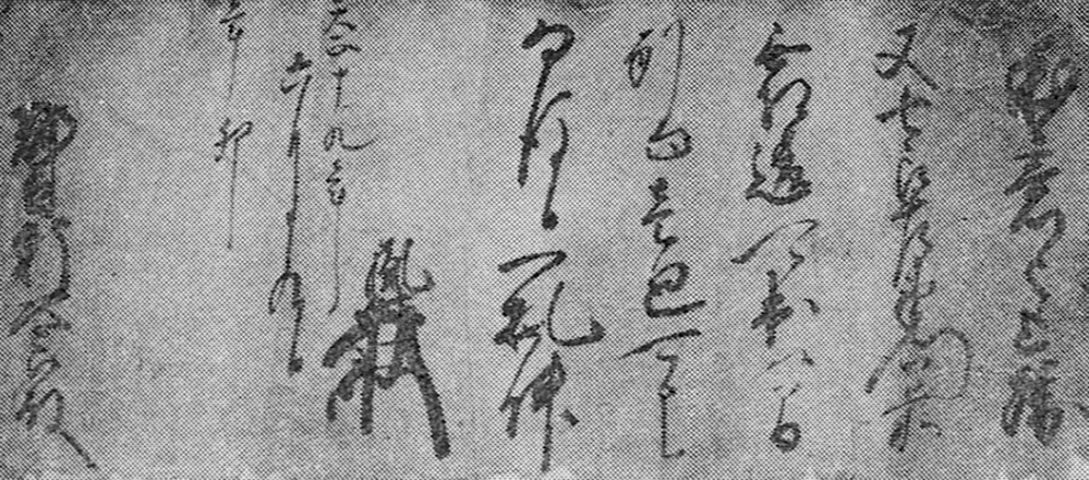

「本意之上勝又七郎左衛門御前 無相違可出候間 別而壱 (廻)可申候 為後日一札如件 胤仲(花押) 天正十九年(一五九一)辛卯六月九日 郡司新次郎殿」

胤仲文書

「元服 慶長拾三年(一六〇八)正月廿一日 胤仲(花押) くんし(郡司) 久太郎殿」

この文書にある「久太郎」は、新次郎の嫡男で、元服の祝詞としてこの一通が寄せられたものであると同家系図に記されている。

また同家には、胤仲が使用したといわれる刀剣三振と、胤仲の位牌が伝えられ、刀剣は高根権現社に奉納されたが、位牌は現在も同家にある。その表に「妙法正俒日仲居士胤仲公」、裏に「多古村城主牛尾能登守」とある。

高根権現の記録には、「――先之城主牛尾能登守平朝臣胤仲公 慶長十七壬子年(一六一二)三月八日逝去――」と記されている。これによってみると、牛尾胤仲は飯櫃城の山室氏と、天正あるいはそれ以前、弘治のころ戦火を交えたとしても、両説のごとく討死したのではなく、敗戦の胤仲は戦場を脱出し、島にのがれ郡司家にかくまわれて余生を送り、ここで慶長十七年(一六一二)に世を去ったということになりはしないだろうか。

牛尾胤仲に関する両説、および鰐口寄進などの年号を記して読者の批判の参考とするならば次のごとくである。

弘治 元年(一五五五) 胤仲、山室に敗戦討死『山室譜伝記』

天正 三年(一五七五) 胤仲、能登守に任官す『多古由来記』

天正 五年(一五七七) 胤仲、妙光寺に鰐口寄進『多古由来記』

天正十三年(一五八五) 胤仲、山室に敗戦自刃『多古由来記』

天正十九年(一五九一) 胤仲花押文書『島・郡司家』

慶長十三年(一六〇八) 胤仲花押文書『島・郡司家』

慶長十七年(一六一二) 胤仲死去『高根権現記録』

以上の胤仲についての記録は、いずれも一致をみないが、現在においては『高根権現記録』を採りたいと思う。

また異説には、「胤仲が、小田原北条氏に従わなかったために、北条氏の命により、坂田城主三谷大膳、山中城主和田伊賀守によって攻略されて亡んだ」ともある。

胤仲が妙光寺に鰐口を寄進して快癒を祈願した娘の病気は治らなかった。その法名を、「善智院妙真大姉」という。なお胤仲の室の法名は、「正仲院殿妙妻日俒大姉」である。また、胤仲の娘の一人は旧吉田村入山崎(八日市場市)、依知川新四郎の室となっている。依知川家系譜によれば、「三代正持 通称新四郎 室牛尾能登守娘 信受院妙理日證大姉 元和四戊午年三月二十八日卒」とある。

ともあれ戦国の末期多古城主として多古付近の地を領した千葉氏の族牛尾胤仲は、時勢の変遷とともに波瀾多い生涯を閉じた。その末路は不本意なものであったかもしれない。しかし、後にかつての領民たちによって親社権現として祀られ、没後すでに四〇〇年になんなんとする歳月を経てなお人々の崇敬を得ている。