大和朝廷の初期景行天皇から仁徳天皇に至るまで五代にわたり、二四四年間朝廷に仕えたという伝説をもつ武内宿袮の後裔林彦がこの地に住んだことから林村と称したといわれている。そして、字大干場(おおほしば)・馬場崎などにある住居跡や、字後辺田(うしろべた)の横穴古墳(人骨ならびに直刀が発見された)などのことから考えて、古代の集落は台地にあったといえそうである。

低地へは字大谷から移り始め、さらに現在地へ移ったのは豊臣時代末期の天正・慶長のころで、旧住居地を「往林」(大林)、現在の居住地を「新林」と称した、ということである。

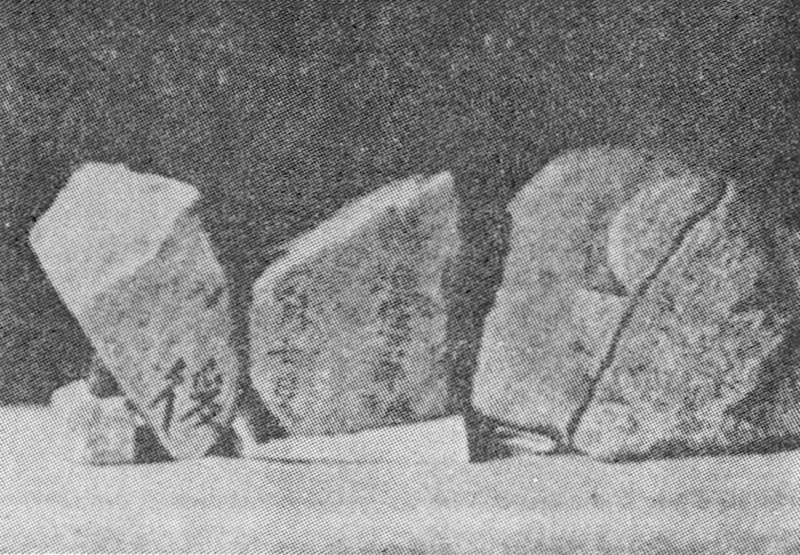

また、字長者屋敷にある愛子塚(えごづか)上にあった石碑の断片には五輪塔が刻まれ「延応二庚子年(一二四〇)二月七日」の文字が判読できる。この年号は、鎌倉執権北条泰時のころで、日蓮の高弟日朗が野手(野栄町)に生まれた翌年である。小嶋政国一族の三百年忌を営んだときのものと伝えられているが、この人物については不明である。なお、この碑は現在町の公民館に保管されている。

愛児塚の古碑片

さらに字霜(しも)の、熊坂佐兵衛宅内に二基の板碑があって、大のものは文字不明であるが、小さい碑には、「為慈父妙円〓南無上行无辺行菩薩 南無多宝如来 南無妙法蓮華経 南無釋迦牟尼佛 南無淨行安立行菩薩 応永卅年癸卯(一四二三)五月二日」のように刻まれている。

この年は室町幕府四代将軍足利義持の末期で、足利持氏が反乱した「永享の乱」が始まったときであるが、右に述べたことがらは、古墳時代からの文化を承け継ぎ、鎌倉・室町時代には祖先供養を行う信仰と財力を併せ持った人たちがわれわれの祖先にいたことを示す証左とはいえないだろうか。