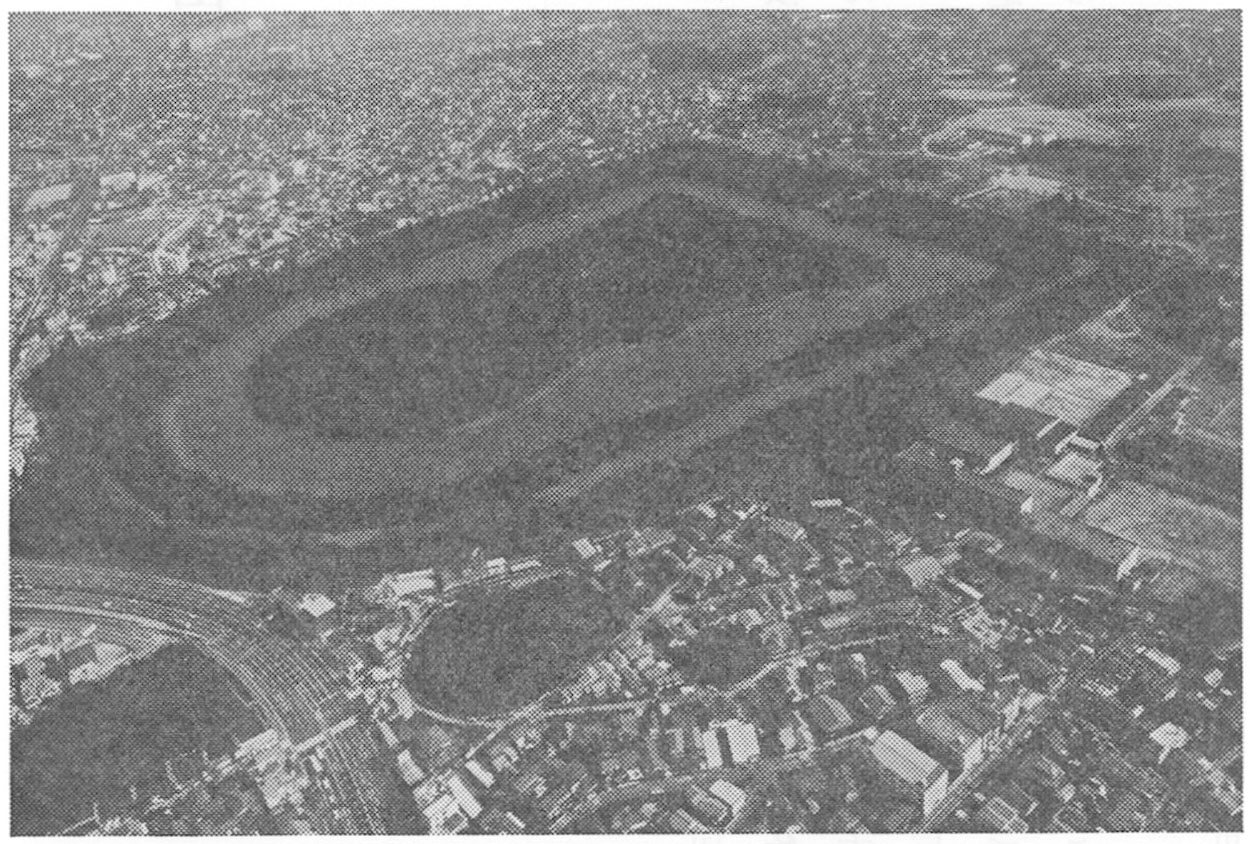

大阪空港に向かうDC―10が、次第に高度を下げつつ淡路島上空を航過して大阪湾を横切り、大阪南部で機首を北に向ける。左に傾いた機体の窓から一面に広がる堺・大阪市域の建物の海を背景に、点々と並ぶ異様な地物が視界に飛びこんでくる。堺市東部の百舌鳥古墳群である。鼡色の市街地とは対照に、仁徳陵や履中陵が濃い緑色に包まれ、周濠の水が時にあかね色に染まった夕方の西空を反射して、ピカリと光るのは感動的でさえある。着陸の進入コースが東に寄れば、富田林市の一隅をかすめて石川を斜断する頃から、大和川に沿って応神陵をはじめとする古市古墳群を、同様な景観としてとらえることができる。

前方後円墳の形を機上から眺めて受ける印象は、まるで空中から見下ろした際の平面的な図形の効果を計算して、幾何学的に設計したのではないかと錯覚させられるほど、シンメトリーな構成をしている。今世紀の後半になって、近代化の波が平野部はいうにおよばず、丘陵を削り山地を崩して至るところに広がっていく中で、これらの前方後円墳がなお存在を主張し続けているのは、まさに偉観というに値するが、こうした古代の土木構築がどのような社会的背景のもとに成立したのかを、正当に解明するところに考古学の課題があろう。ここでは大阪南部に位置する大規模な古市・百舌鳥古墳群に対して、東南隅の石川谷における古墳時代の地域社会がどのように対応していったかを考えていくことにしよう。