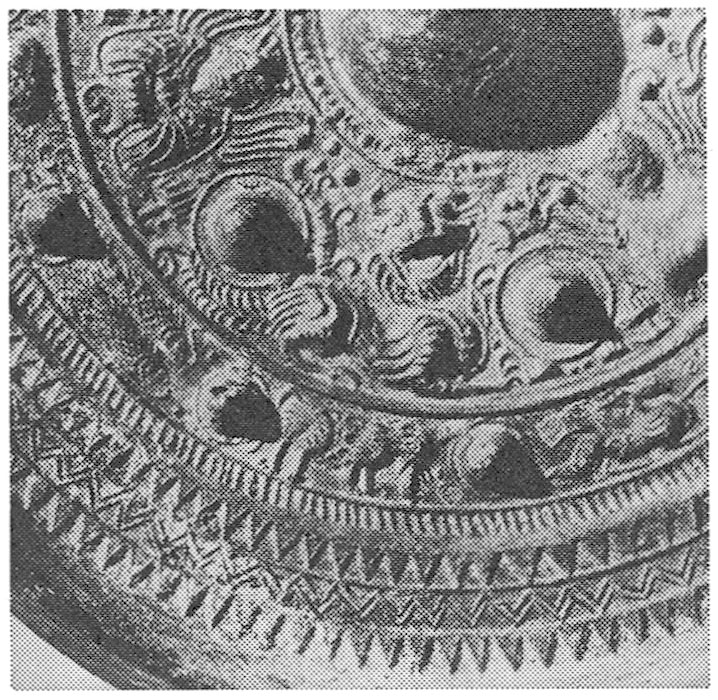

ところが、一九七九年に樋口隆康氏が『古鏡』と題して銅鏡の総括的研究を発表した中で、この新山・真名井・芝崎の諸古墳から出土した同一グループの鏡を「Ⅰ類」と分類し、「舶載か仿製か、最も迷う形式である。主文の三神三獣はしっかりしている。銅質はよく、鏡体は舶載的である。三神は頭飾が三つともちがっており、獣形は右向き正面顔といった点も舶載的である。ところが、獣帯は十個の乳の間に、亀、象、飛鳥、双魚、蟾蜍などがいて、仿製的である」と、舶載・仿製のいずれとも直ちに決定できない特徴のあることを指摘した。そしてこの判断のために類型的な鏡式に属している「兵庫城の山鏡を非破壊分析したところ、仿製鏡的な特色を示した(特定研究「古文化財」、昭和五二年度年次報告書C8)ので、本書では仿製鏡としておく」という比較資料を引用して結論を導き、「これを仿製鏡とすれば、仿製三角縁神獣鏡の最初の型式とみなしていいであろう」としたのである(樋口隆康『古鏡』一九七九年)。

真名井古墳鏡については一つのエピソードがある。古墳発掘直後の一九六二年春頃、当時京都大学を退官して天理大学教授に就任されていた梅原末治氏の需めに応じて、この鏡を恩師藤直幹教授とともに天理参考館に持参したことがある。梅原氏は鏡背を矢庭に水洗し、一種独得の姿勢で眼鏡を鏡にくっつけんばかりにして仔細に観察されていたが、やがて傍の金関恕氏をふりかえって「文様からみると舶載鏡的だが、文様の間に配置された乳の突起の鋭利さと背の高さからみて、自分はむしろ仿製鏡だと思う」という意味の発言をして、意見と同意を求められた。筆者が報告書を執筆する段階では、梅原氏が新山古墳鏡を報告した際の所見を尊重して、この一瞥して洩らされた見解はとらなかったが、当時三角縁神獣鏡の諸例を最も多く過眼していた梅原氏の経験をもってしても、舶載・仿製についていわゆる同笵の新山古墳鏡をかつて舶載としたことに反して異なる判断が下されるところに、銅鏡研究の困難さを改めて垣間見る思いをしたことを覚えている(191)。