このように三角縁神獣鏡をめぐって、文様の精緻な比較研究と日本各地の分布状況から、古代国家の成立にかかわる重要な問題が論じられていることを紹介してみると、本市の真名井古墳から出土した同式鏡がもつ価値もおのずから明らかになるであろう。小林説が考古学資料をもとにして、国家の形成と発展という古代史のジャンルに肉薄しようとした考察は高く評価されねばならないが、三角縁神獣鏡のうち舶載鏡と見なされているものが確実に中国鏡であるのか、さらに中国鏡としても魏・晋代の製作によるものであるのかという根本的な問題が、近年の中国における広範囲の発掘調査によってもまだ証明されていない点で、未解決の部分は大きい。

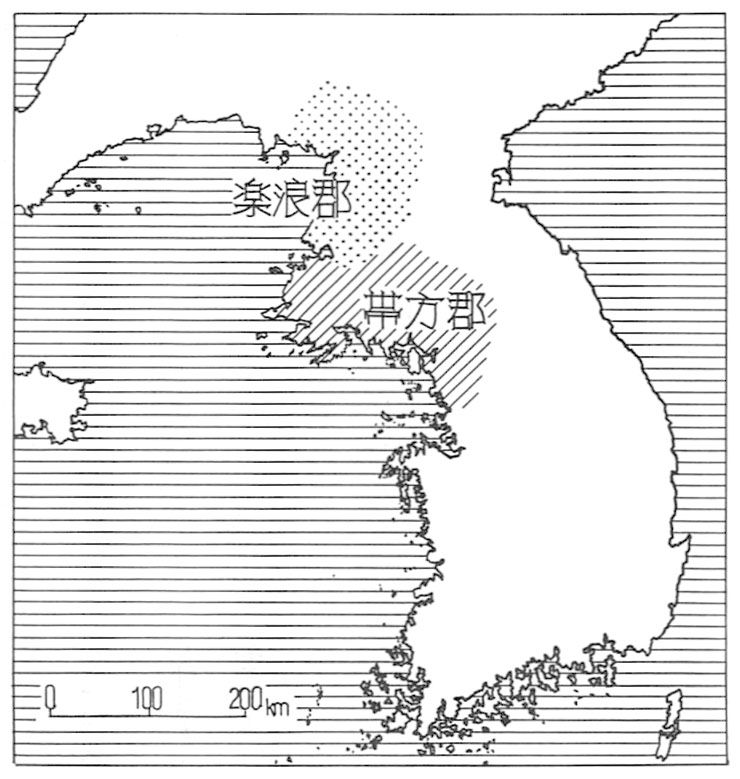

かりに舶載の三角縁神獣鏡の製作地を日本列島以外の場所に推定するとしても、このことは直ちに魏の本国があった中国本土に結びつけることにはならず、邪馬台国の使者がまず赴いた魏の郡県の一つであった帯方郡など、中国文化が三〇〇年間にわたって扶植されていた朝鮮半島西岸の楽浪郡南部の地域もまた考慮すべき候補地であろう(195)。ただ従来から帯方郡の故地かと推測されてきた黄海道鳳山郡の唐土城周辺の土城址や古墳はあまり学術的に調査されたことがなく、土城址付近の生産遺跡も全く不明なので、はたして魏の本国に代わって倭国に与えるべき銅鏡などを鋳造する工房があったかどうかは、今後の解明にまつ他はない。

三角縁神獣鏡を他の鏡式の鏡と比較してみると、他鏡が舶載、仿製の両者からなる場合、その区別は明瞭に加えることができるのに対して、上述したように文様その他の質的変化が漸移的で、舶載と仿製の区別を簡単につけえない点がある。樋口隆康氏は『古鏡』の中でこのことを指摘して「仿製鏡が作りはじめられた過程を考える上に、中国の工人が日本に渡来して、まず自分で鏡を作ってみせ、それをやがて、日本人の工人がまねてつくっていったとする一つの解釈が可能となる」ときわめて重要な示唆をしている。日本出土の三角縁神獣鏡の変化が、舶載鏡と仿製鏡の両者に跨って認められることを同氏も前提としているので、この中国の工人達は日本渡来以前にも同種の鏡を作り、来日してのちさらにそれを継続したとすると、彼ら中国の工人達の出自は直接洛陽を中心とする揚子江北部の中国本土からであったとは考え難い。むしろ朝鮮半島西岸の帯方郡などに移住、定着していたいわば故国から出向中の工人達が、高句麗勢力の南下あるいは倭国の招致を受けて再移住した可能性を、この面からもかなり説得力をもつ内容として考慮しなければならないことになろう。いずれにしても、本市真名井古墳出土の三角縁神獣鏡一面を通じてみても、このようにさまざまの重要な問題が浮かび上ってくることを、文化財の価値と結びつけて認識して頂けばさいわいである。