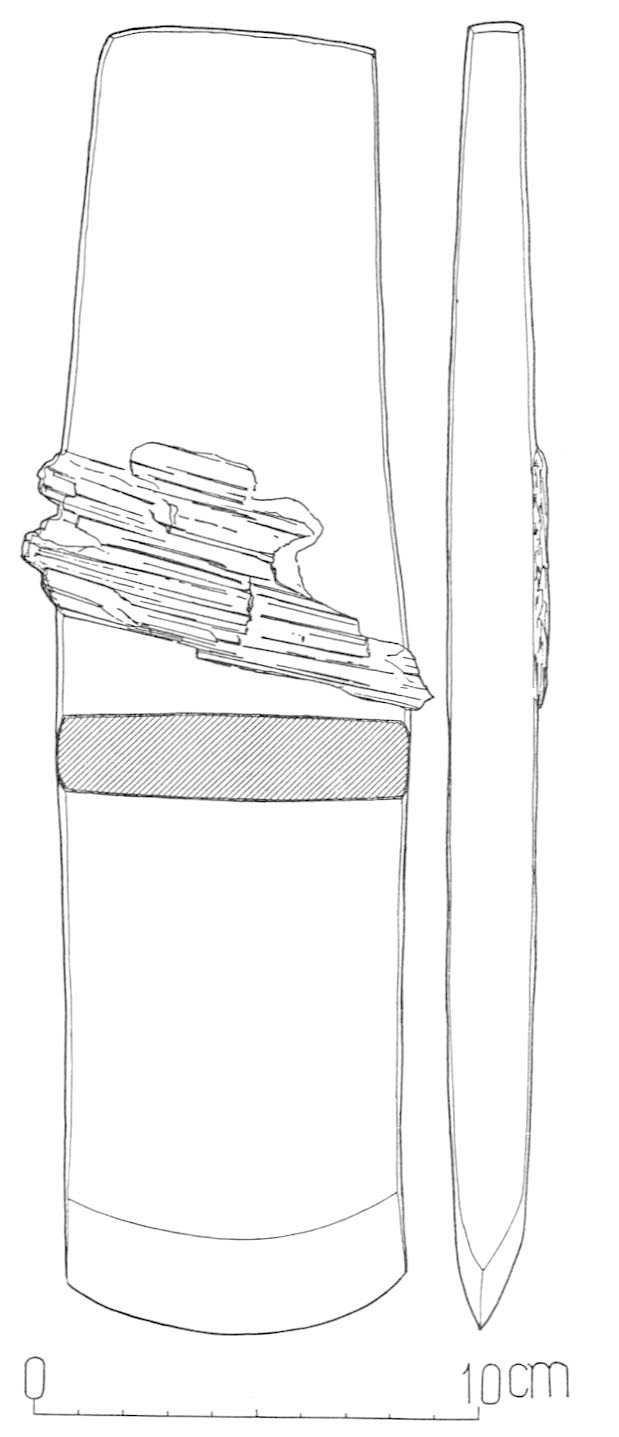

特異な鉄斧も真名井古墳から出土した。ふつう扁平鉄斧と呼ばれるもので、前期古墳に限って副葬されている数少ない遺物である。真名井例は長さ二九・六センチ、幅七・六センチ、厚さ二センチの長方形をした厚手の鉄板の下縁に刃をつけていて、重さは一七二〇グラムある。この大きさは従来の出土例の中では最大のものに属するとともに、斧身の片側の中央よりやや上で、斧身の方向と七五度の角度で木柄が取り付けられていた痕跡がある点で重要である(198)。

古墳時代の木工具には斧・手斧・鉈(なた)・鎌・鑿・鉇・錐・鋸など多様なものが用いられている。しかしこれらの中で鋸は最も未発達で、長さ一〇センチから三〇センチ未満の「横挽・縦挽の区分のないどちらにも中途半端な、木工用としてはきわめて能率の悪い」ものであったと村松貞次郎氏は建築史の立場から考えている(村松貞次郎『大工道具の歴史』一九七三年)。それにも拘らず、前期古墳には直径一メートルを超えるような巨大なコウヤマキを真二つに割截して内部をU字形に刳り抜き、壮大な割竹形木棺として使用している実例が数多くある。

この事実からすると、巨木からなる森林が豊富にみられた当時の日本の自然環境を背景に、住居のための木造建築の柱材としても、ヒノキ・スギの利用が盛んに行なわれていたことを想像させる。これらの樹幹を伐材するには鉄斧を頭に取り付けた鉞(まさかり)を使い、柱材や板材に加工するには後世のような大鋸(おが)ではなく、実は真名井古墳から出土した扁平な短冊形鉄斧を「打ち割り」の用具として使用したのである。いずれにしても真名井古墳ではこの短冊形鉄斧をはじめ、手斧として使用したとみられる袋穂の鉄斧、木材の表面を平滑に削り上げるための鉇、鑿状品、刀子、鉄錐など、当時の大工道具の一式が一括して副葬されていたのはたいへん興味が深い。

短冊形鉄斧の分布は畿内のほか、瀬戸内沿岸を除くと、東日本の東海から関東にかけての前期古墳に比較的多く分布する傾向がある。まだ総数で八〇例程度にすぎないので、畿内から東日本に主として限られると断定するわけにはいかないが、弥生時代後半以降古墳時代前期にわたる木工具の発達を考える上で、その地域的分布とともに逸することのできない資料であろう(古瀬清秀「古墳時代鉄製工具の研究」『考古学雑誌』六〇―二、一九七四年)。