後期になると古墳の内容も変化してくる。中期にはさかんに平野に臨む台地の縁に築造された大規模な前方後円墳も次第に姿を消し、それに代わって丘陵の上に沢山の小規模な古墳が現れる。古墳の外形は円墳が多く、直径一〇メートルから二〇メートル、高さ四~五メートルの大きさで、丘陵の尾根に沿って麓から頂上まで群集して作られる場合が多い。雑木林におおわれた低い小山の南側にぽっかりと小さい入口がいくつも開いていて、人里離れたところでは真暗な穴の中にコウモリが棲みついていることもある。

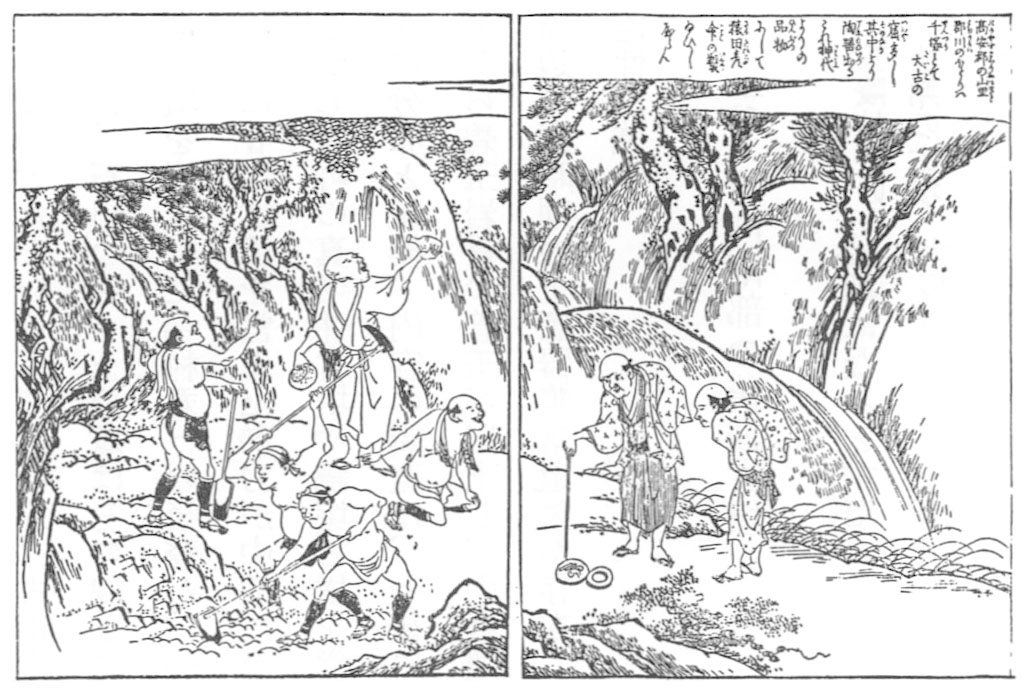

第二章の冒頭に引用した『河内名所図会』の「高安郡」の項に「郡川(こおりかわ)のあたりは千塚とて太古の窟多し。其中より陶器(すえもの)出づる。これ神代よりの品物にして、猿田彦命の製(つく)りたまひしやらん」と記し、土地の人がさかんに鍬をふるって土中から勾玉、管玉、土器などを発掘し、手にしている有様を描いている(214)。江戸時代に人目につきやすく、しばしば掘り荒らされたのはこうした後期の横穴式石室で、大きな石を積み上げて築いた構造物が、黒い入口をあけていくつも並んでいる光景に奇異な印象を抱いたのは当然であろう。明治初年に来日した造幣寮御雇外人ウィリアム・ガウランドが、日本の「ドルメン」と称して著書に取り上げたのも、やはりこの現八尾市郡川、千塚、服部川に分布する後期の群集墳であった。