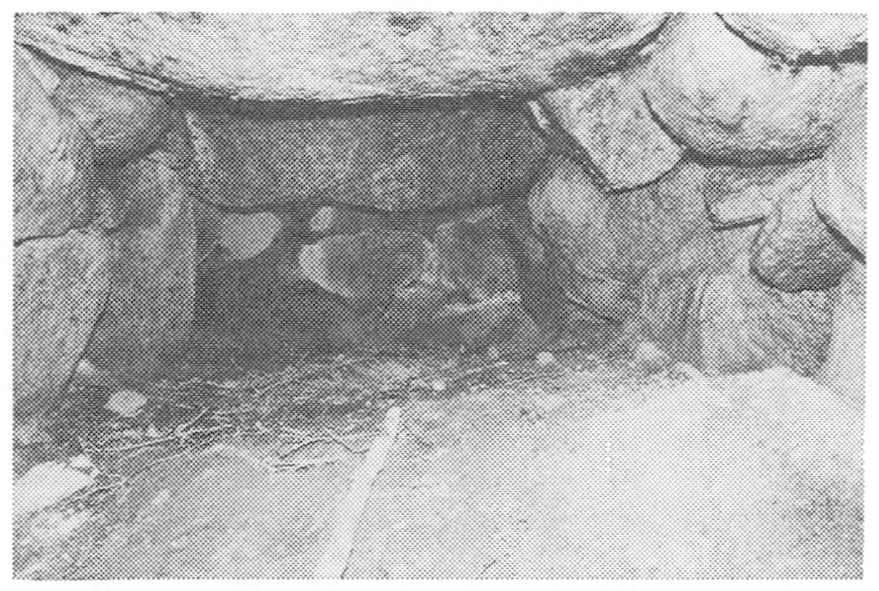

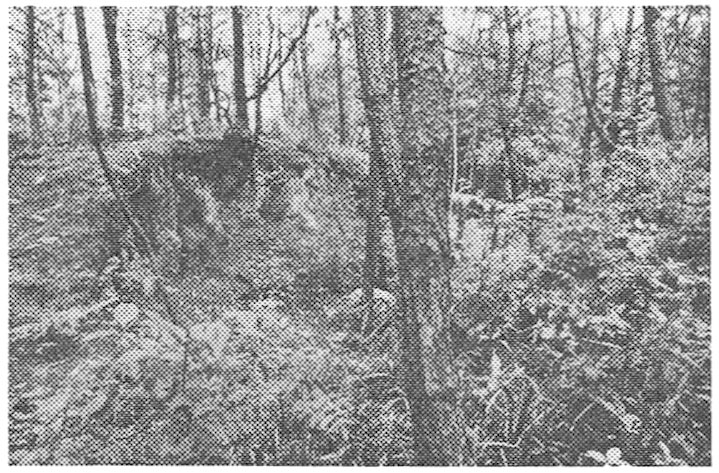

これに対して南の支群の一九基は密集してきわめて興味ある分布を示している。まず第5号、第6号の両墳が、丘陵の突端に当たる標高一五〇メートルの斜面に左右に並び、北側の5号墳は横穴式石室を有する。墳丘の直径一二メートル、高さ三メートルの円墳で、石室の全長が四・八メートルというきわめて小規模な部類に属する。6号墳は半壊している。この両墳より約二〇メートル高い背後に第7~13号の七基の円墳が、丘陵縁に沿って一列に並ぶさまは壮観である。直径一三メートルから七メートルと規模に大小の差があるものの、いずれも円墳で、墳丘は相互に隣接していて意図的に配列したことを推測させる。このうち横穴式石室を有するものは第7・10・11・12・13号の五基であるが、おそらく本来はこの七基の古墳はすべて横穴式石室を内部構造としたものであったと思われる。副葬品に関しては全くわからないが、石室に用いた野石の用材と積み方からみて、これらはごく短期間のうちに次々と築造されていったものであろう。この七基の後方に当たり、さらに二〇メートル高い標高一九〇メートルから二〇〇メートルの尾根上にも、第14~23号の一〇基の円墳群がある。この地域の古墳はかなり盗掘を受けた形跡があり、横穴式石室かとみられる石材が露出しているのは二基に過ぎないが、やはりおそらくこれらもすべて横穴式石室の内部構造を有していたのであろう。第17号墳と称するものが丘陵突端の最高点を占め、かつ直径二八メートルと嶽山古墳群中では最大の規模に属している。出土遺物はいずれも明らかではない(233)。

いまこのように嶽山古墳の分布をみてくると、南群の一九基は下方から二、七、七、三の小群にさらに細別することも可能である。下方から数えたのは、他の古墳群の場合と同様に、丘陵斜面の低位にあるものから順に墳丘の築造が始まったであろうと推測したためである。しかしこの南群の場合、上下の位置によって時期差を識別できるような石室構造の相違は指摘しがたい。ただしいて言えば、切石の石材を用いた例が認められないので、終末期に下るものはないであろうと判断するが、これももう少し出土遺物、とくに土器を通じて今後確認する必要があろう(234)。