いうまでもなく傾斜単室窯は、丘陵斜面の傾斜を利用して窯の本体を斜めに構築し、この傾斜角で燃焼効果を高めるものである。床面の傾斜角はふつう一八度から二五度までで、傾斜が急であればある程通風が強いから、焼成の温度は高くすることができる。反面窯内の焼成室の温度が「火前」は高くなりすぎ、「奥」は低火度になるおそれがあるので、土器の均一な焼成は必ずしも得られない。陶邑をはじめこの一須賀窯址群に至るまで、長短・広狭の差はあるが、一般には窯体として全長一二メートル内外、幅・高さともに二メートル足らずのドーム状断面のトンネルを、大阪層群の粘土質の地山の上に設けている。

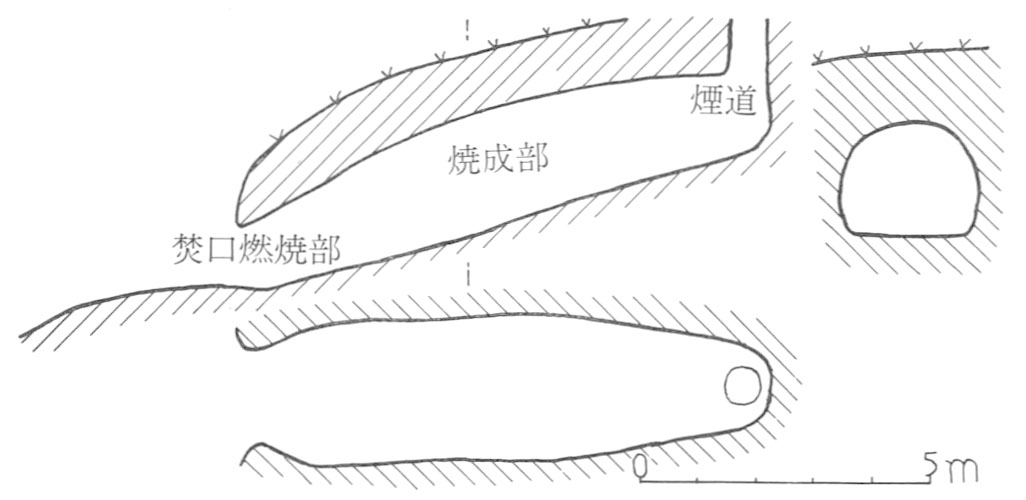

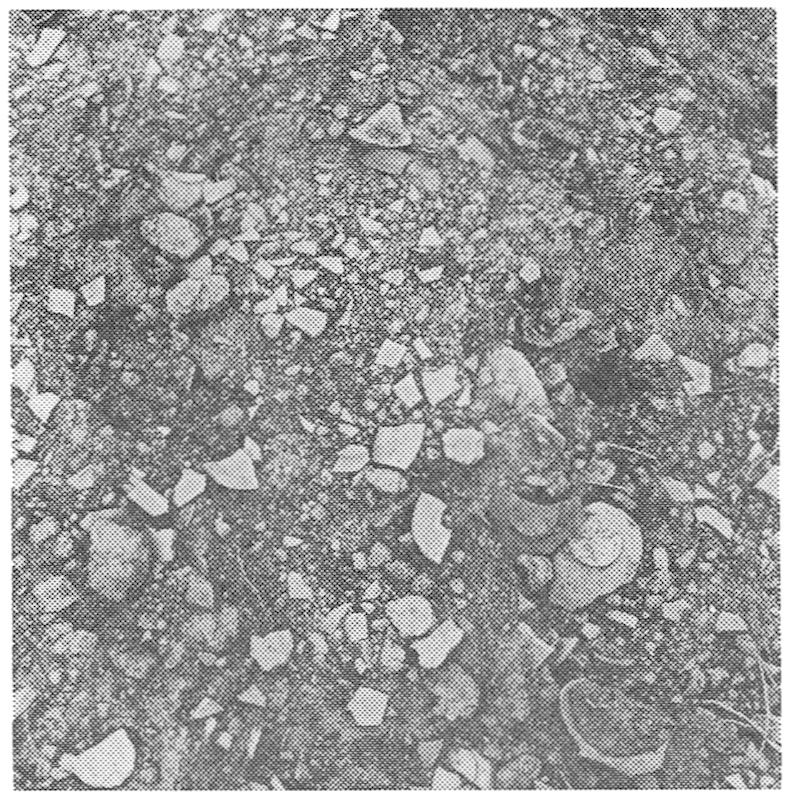

いまこの窯体内の構造をみると、下方の入口から焚口、燃焼部、焼成部の順に続き、奥壁から垂直に上方へと短い煙道が開口する(242)。焚口の前方には前庭部と称するごく狭い平坦部分を斜面に設けていて、燃料の薪を焚口に投入したり、焼成後に土器を取り出す作業場となる。焼成部とは言うまでもなく土器を配列して加熱するトンネル状の狭長な傾斜部分である。何回も焼成を行なった窯の場合、窯体内からかき出した灰、炭、土器の破損品や融着品を崩落した窯壁の破片とともに下方の斜面に廃棄したものが広く堆積する(243)。これを「灰原」といい、とくに土器の堆積が多い場合に「物原」と称することもあるが、窯址の時期を判定する資料になるのは、何よりもこの灰原から採集した土器片である点で、当時の廃棄品といいながら窯址の調査にとっては貴重な遺物である。窯体が繰り返し焼成に利用された場合、当然窯壁は張壁によって何回も補修された形跡が認められる。

この傾斜単室窯は後世の平窯とは明らかに異なる構造であるが、陶邑では七世紀になると一部の窯の中に、焼成部が水平で煙出し部分だけを垂直に高く設けた地下式平窯が出現している。後世のロストル式構造をもつ平窯の系統とは直接つながらないもので、大物の甕・壺の類を水平に床に据えて焼成する工夫として試みられたものであろう。